|

http://sites.schaltungen.at/elektronik/home/gr

Wels, am 2014-01-01BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken

*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger

********************************************************I*

015_b_PrennIng-a_elektronik-home-gr (59 Seiten)_1a.pdf

Elektronik-Grundlagen

Farbcodierung von Widerständen

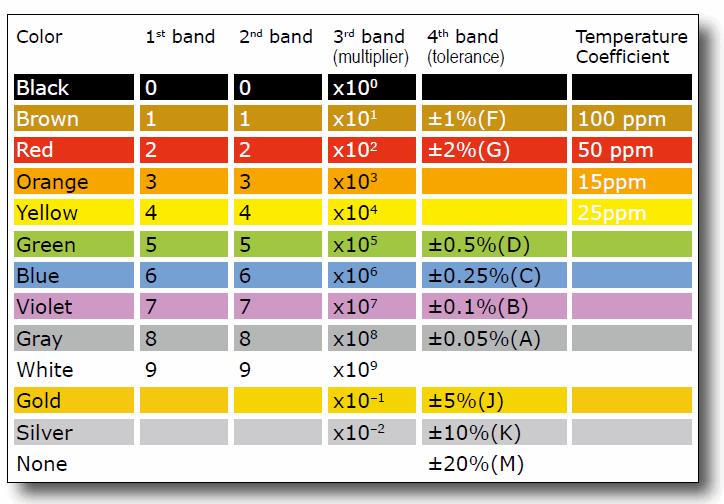

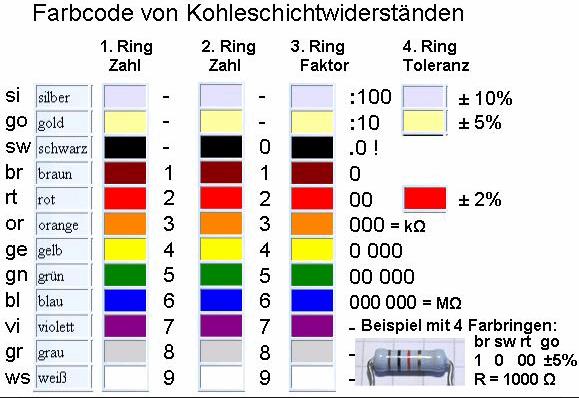

Farbcodierung DIN EN 60062Bauelemente: Band 1: Widerstände: Kennzeichnunghttps://de.wikibooks.org/wiki/Bauelemente:_Band_1:_Widerst%C3%A4nde:_Kennzeichnung VierringigeBei der vierringigen Kennzeichnung stehen die ersten 2 Ringe für die zählende Ziffer, der dritte ist der Multiplikator und der vierte die Angabe für die zulässige Toleranz. z.B.: die Kennung Rot Violett Grün Gold bedeutet: Fünfringige Bei der fünfringigen Kennzeichnung wird noch eine dritte zählende Ziffer hinzugefügt. Der vierte Ring gibt den Multiplikator und der fünfte die zulässige Toleranz an. Sechsringige Bei der sechsringigen Kennzeichnung entspricht der letzte Ring der Angabe des Temperaturkoeffizenten. Die fünf anderen Ringe haben die gleiche Bedeutung wie bei der fünfringigen Kennzeichnung.

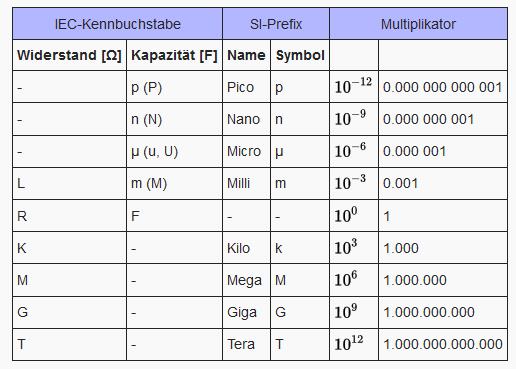

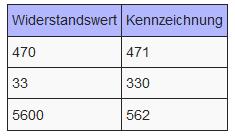

Farbcode von 2% Metallfilmwiderstände RS279 Die meisten kennen RS232, viele RS485, einige RS422, aber wer kennt RS279? Sie! Dies mag Sie überraschen. Schon 1952 gab es eine IEC-Norm für die Farbkodierung elektronischer Bauteile, aber seit 1963 ist RS279 die offizielle EIANorm für die Widerstands-Farbkodierung. SMDs besitzen keine Farbkodierung, sondern Buchstaben und Ziffern. Die aktuelle internationale Norm, die die Kennzeichnung von Widerständen und Kondensatoren definiert, heißt IEC 60062:2016. Wertkennzeichnung durch Buchstaben (IEC 60062:2016)Der Buchstabe gibt die Einheit und die Stellung des Kommas an. Die Zahlen entsprechen den IEC-Nummern.

Wertkennzeichnung durch Ziffern

|

| Typ | Form |

|

IR-Bereich | Aktive Fläche |

|

Bemerkungen |

| IR-A1 | Credit Card |

|

|

85.5 x 54 mm² |

|

nicht mehr lieferbar |

| IR-A2 | Credit Card |

|

|

30 x 20 mm² |

|

nicht mehr lieferbar |

| IR-B1 | Credit Card |

|

|

85.5 x 54 mm² |

|

|

| IR-B2 | Credit Card |

|

|

30 x 20 mm² |

|

identisch mit Siemens IR-B2 |

| IR-IA3 | Kühlkörper 2.2 K/W |

|

|

94 x 58 mm² |

|

|

| IRI 1100 | Credit Card |

|

|

10 x 10 mm² |

|

nicht mehr lieferbar |

| IRI 1101 | Credit Card |

|

|

10 x 10 mm² |

|

nicht mehr lieferbar |

| IRI 1400 | Credit Card |

|

|

10 x 10 mm² |

|

nicht mehr lieferbar |

| IRI 4400 | Credit Card |

|

|

10 x 10 mm² |

|

http://www.bromba.com/indicard/indihomd.htm

Experimente mit IR-Indikatoren

01 Direkter Nachweis von 880 nm LED-Strahlung

Dieser Versuch beschreibt die grundsätzliche Anwendung der IR-IndikatorenIRI 1100 und IRI 1400 bei der Überprüfung von 880 nm IR-LEDs.

02 Direkter Nachweis von 950 nm LED-Strahlung

Dieser Versuch beschreibt die grundsätzliche Anwendung der IR-IndikatorenIRI 1100 und IRI 4400 bei der Überprüfung von 950 nm IR-LEDs.

03 Direkter Nachweis von 1300 nm LED-Strahlung

Dieser Versuch beschreibt die grundsätzliche Arbeitsweise derIR-Indikatoren IRI 1100 und IRI 1400 bei der Überprüfung von1300 nm IR-LEDs für Lichtwellenleiter-Anwendungen.

04 Direkter Nachweis von 1550 nm LED-Strahlung

Dieser Versuch beschreibt die grundsätzliche Arbeitsweise desIR-Indikators IRI 1400 bei der Überprüfung von 1550 nm IR-LEDsfür Lichtwellenleiteranwendungen.

05 Ermittlung des Brennpunkts fokussierter830 nm Laser-Strahlung

Es wird gezeigt, wie man den Brennpunkt eines Infrarotlasers kleinerLeistung mit Hilfe des IR-Indikators IRI 4400 bestimmen kann. Der beschriebeneVersuch kann auch mit anderen Lasern im Wellenlängenbereich ca. 830nm bis ca. 1100 nm durchgeführt werden.

06 Überprüfung von IR-Fernbedienungen

Mit Hilfe des IR-Indikators IRI 1100 lassen sich auf sehr einfacheWeise Fernbedienungen und deren Batterien testen.

07 Nachweis des IR-Anteils im Sonnenlicht

Dieser Versuch demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeitdes konvertierenden IR-Indikators IRI 4400 bei der Umwandlung von infrarotemSonnenlicht in sichtbares grünes Licht.

08 Indirekter IR-Nachweis über lokaleAusleuchtung

Bei diesem Versuch wird die begrenzte Speicherfähigkeit der aufladbarenIR-Indikatoren IRI 1100 und IRI 1400 genutzt, um auch sehr kleine odersehr große IR-Intensitäten nachzuweisen. Die beschriebene Methodeeignet sich außerdem zum Nachweis von IR-Strahlung an visuell unzugänglichenStellen.

09 Nachweis von Lichteinfall

Bei diesem Versuch wird die Speicherfähigkeit von aufladbarenIR-Indikatoren für Lichtenergie ausgenutzt, um einen einmaligen Lichteinfallnachzuweisen, der z.B. dadurch entsteht, daß sich jemand unbefugtan einem zu sichernden Schrank zu schaffen macht.

10 Nachweis sichtbarer Laserstrahlung beiBetrachtung mit Schutzbrille

Laserschutzbrillen haben bestimmungsgemäß eine sehr hoheAbsorption für die zu untersuchende Laserstrahlung. Der Laserstrahlbleibt damit für den Experimentator unsichtbar. Für rote Laserkann durch Einsatz des nicht nur für IR empfindlichen InfrarotindikatorsIRI 1400 Abhilfe geschaffen werden, wenn die Laserschutzbrille gründurchlässigist.

11 Interferenzmuster einer CD-Spieler-Laserdiodeneinheit

Untersucht man das austretende Infrarotlicht einer ausgebauten 780nm Laserdiodeneinheit eines CD-Spielers mit Hilfe der IRI 1400, treteninteressante Muster zutage.

12 Nichtlinearität und Zweifarbigkeitder IRI 4400

Als konvertierende IR-Indikatorkarte folgt die Grünemission derIRI 4400 einer quadratischen Anhängigkeit von der IR-Intensität.Bei höherer IR-Intensität macht sich noch eine zweite Emissionfarbebemerkbar, deren Helligkeit mit der Potenz 2.8 zunimmt.

13 IR-Durchlässigkeit von Materialien

Mit Hilfe eines Infrarot-Indikators und einer IR-Lichtquelle läßtsich auf einfache Weise die Durchlässigkeit von Folien usw. fürInfrarotlicht ermitteln.

http://www.bromba.com/indicard/iriexpd.htm

IRI 1100, IRI 1101, IRI 1400, IRI 4400

I R - I N D I K A T O R - K A R T E N

zum Nachweis von Infrarotlicht

Aufladbare IR-Indikatoren benutzen einen Leuchtstoff,der unter Einhaltung der Stokes-Regel normalerweise sichtbar fluoresziert,wenn er mit blauem oder ultraviolettem Licht angeregt wird. Durch einespezielle zusätzliche Kristalldotierung wird diese spontane Emissionjedoch weitgehend unterdrückt, die anregende Energie bleibt gespeichert(geladen). Erst IR-Licht setzt die gespeicherte Energie unter Umgehungder Stokes-Regel wieder frei. Man spricht deshalb von stimulierter Emission.Dieses Funktionsprinzip nutzen die Typen IRI 1100, 1101 und 1400.

Konvertierende IR-Indikatoren können kontinuierlichIR-Licht in sichtbares Licht umwandeln. Hierbei kommen Leuchtstoffe zumEinsatz, die die Stokes-Regel durch Mehrphotonenprozesse umgehen. Aufgrundder quadratischen Abhängigkeit der Emission von der Intensitätdes eingestrahlten IR-Lichts (bei Zweiphotonenprozessen) ist dieses Funktionsprinzipbesonders vorteilhaft bei höheren Strahlungsleistungen. Die IR-IndikatorkarteIRI 4400 arbeitet nach diesem Prinzip.

Vorbereitung: Aufladung

Aufladbare IR-Indikatorkarten vor Benutzung mit Tages- oder Leuchtstofflampenlichtbestrahlen (aufladen) und bei Empfindlichkeitsabfall nach IR-Bestrahlungoder Selbstentladung gegebenenfalls nachladen. Die Ladedauer hängtvon der Intensität des anregenden Lichts ab und beträgt in derRegel weniger als eine Minute. Wichtig ist vor allem der Blauanteil desLadelichts. Die IRI 4400 benötigt keine Aufladung.Einsatz: IR-Nachweis

Halten Sie die aktive Fläche der IR-Indikatorkarte bei gedämpftenUmgebungslicht oder in Dunkelheit möglichst nah an die IR-Quelle.Bei vorhandener IR-Strahlung leuchtet die aktive Fläche sichtbar auf.Um die IR-stimulierte Emission vom Selbstentladungsleuchten zu unterscheiden,IR-Quelle evtl. ein- und ausschalten.Welcher Typ für welche Anwendung?

IRI 1100. Aufladbar. Leuchtet bei IR-Bestrahlung orange auf. Leuchtstoff:(nichtradioaktives) Strontiumsulfid, dotiert mit Europium und Samarium.Hauptanwendung: mittlere IR-Intensitäten bei gedämpftenUmgebungslicht (z.B. Fernbedienungen). Ultrakurze Ansprechzeit.Hohe Empfindlichkeit im Bereich um 1000 nm. Nutzbar von ca. 780 nm bisca. 1300 nm.IRI 1101. Ähnlich IRI 1100, jedoch mit verbesserter Empfindlichkeitbei 1300 nm. Leuchtfolie: Q-42 von Quantex.

IRI 1400. Aufladbar. Leuchtet bei IR-Bestrahlung grün auf.Leuchtstoff: Zinksulfid, dotiert mit Kupfer und Blei. Besondere Eigenschaftist die sehr hohe Empfindlichkeit für niedrige IR-Intensitätenunter ca. 900 nm bei Betrachtung im Dunkeln. Nutzbar von ca. 780nm bis ca. 1500 nm. Beispiele: 880 nm-IR-LEDs, Fernfeld von 780 nm-Laserdiodenfür CD-Spieler. Gut geeignet bei Benutzung mit Laserschutzbrillen.Wegen zusätzlicher UV-Fluoreszenz auch als UV-Indikator anwendbar.

IRI 4400. Konvertierend. Diese Karte muß nicht aufgeladenwerden, sondern wandelt IR-Licht kontinuierlich in sichtbares Grünum. Damit läßt sich problemlos der obere IR-Leistungsbereichabdecken. Leuchtstoff: Yttrium-Ytterbium-Erbium-Verbindung. Maximale Empfindlichkeitim Bereich um 950 nm. Nutzbar von ca. 830 nm bis ca. 1100 nm. Anwendungsbeispiele:IR-LED LD 242 von Siemens direkt an der Gehäuseoberkante; fokussiertes830 nm-Laserlicht; fokussierter IR-Anteil des Sonnenlichts; 950 nm-Fernbedienungenbei Dunkelheit. Gut geeignet bei Benutzung mit Laserschutzbrillen. Wegender quadratischen Abhängigkeit der Grünemission von der IR-Intensitätaktive Fläche so nah wie möglich in die Nähe des IR-Emittersbringen.

Vorsichtsmaßnahmen

Zur Vermeidung von Augenschäden Laserlicht nur mit Laserschutzbrilleuntersuchen! Kurzwellige UV-Strahlung setzt die Lebensdauer der Indikatorkarteherab und kann die Augen schädigen! Karte trocken lagern und nichtüber 50°C erhitzen!Sonstige Daten

Kartenmaße: 85.6 mm x 54 mm x 0.76 mmAktive Leuchtfläche: 10 mm x 10 mm

http://www.bromba.com/indicard/iriga02d.htm

Bromba GmbH

Geisenhausener Str. 11a

D-81379 München

http://www.bromba.com/indicard/indicard.htm

Infrarotindikatorkarte IR Karte IR-A2

http://www.bromba.com/indicard/ir-a2d.htm

http://www.schaltungen.at/publishedFiles/309706206BFFBD3072253663113903C8/Infrarot-FilterundIR-IndikatorkarteemitiertgrnesLichtbeiIR-Bestrahlung.pdf?t=1440136669337

IR-Indikatorkarte IRI 4400 / IR Indicator Card IRI 4400

http://www.conrad.de/ce/de/product/184977/IR-Indikatorkarte--IRI-4400

IR-Testkarte zur Überprüfung von IR-Fernbedienungen

IR-Indikatorkarte 980 nm Burosch IR-CARD

BUROSCH IR-CARD

Scheckkartengroße Infrarot-Licht-Indikator.

Zur Funktionskontrolle von Infrarot-Fernbedienungen und allen sonstigen IR-Sendern, die im Bereich von 700 -1600 nm arbeiten.

Die Sensorfläche der BUROSCH IR-CARD besteht aus lichtspeicherndem, feinstkristalligem Material.

Die Funktionskontrolle des zu überprüfenden IR-Senders erfolgt in Echtzeit sofort durch sichtbares Licht.

Die Leuchtkraft des des Sensorss ist proportional zur Leistung des IR-Senders.

Vor Benutzung aktivieren Sie die IR-Sensorfläche, indem Sie die IR-Card einige Sekunden dem Tageslicht oder Neonlicht aussetzen.

Vor der Benutzung ist die Sensorfläche durch Tages- oder Neonlicht zu aktivieren, dann bestrahlt man den Sensor aus geringem Abstad mit dem IR-Licht.

Bestrahlen Sie den IR-Sensor nach erfolgter Aktivierung aus geringstem Abstand durch Ihren IR-Sender. Schirmen Sie dabei das Umgebungslicht ab.

Die Lebensdauer des Sensors ist unbeschränkt.

Achtung !

Bei Untersuchung von Laserlicht benutzen Sie eine Laserschutzbrille zur Vermeidung von Augenschäden!

Sigmaringer Str. 20

D-70567 Stuttgart

Tel. 0711 / 710811

Fax. 0711 / 7170686

CONRAD Best.-Nr.: 120168-62

********************************************************I*

Vom Elektron zur Elektronik

von Hr. Detlef MietkeElektronik von A bis Z

Sie sind über einen Direktseitenaufruf hierher gekommen?

Der Link zum Hauptmenü oben bietet Ihnen eine kurze Inhaltsangabe zum gesamten Projekt.

Eine interne Schlagwortsuche kann zu einer weiteren Themenauswahl führen.

Sachwortregister

| A-Verstärker | ein Transistorverstärker der Typklasse A |

| AB-Gegentaktverstärker | ein Serien-Gegentaktverstärker mit Transistoren, Typklasse AB |

| Ableitungsfunktion | vom Differenzen- zum Differenzialquotienten, interaktiver Lehrfilm |

| Abtasttheorem | nach Shannon, im Zusammenhang mit dem Aliasingeffekt |

| Abwärtswandler | Arbeitsweise des Drossel-Durchflusswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Addierverstärker | Schaltung eines invertierenden OPV als Umkehraddierer |

| Additionstheoreme | Funktionen zusammengesetzter Winkel |

| additive Farbmischung | interaktive Farbmischung der Spektralfarben Rot, Grün, Blau |

| äquivalente Schaltungen | Anwendung der komplexen Rechnung auf Widerstandsnetzwerke |

| Akkumulator | Blei-, Nickel- und Lithium-Akkumulatoren mit elektrochemischen Reaktionen |

| Alkalimanganzelle | alkalische Zink-Braunstein Primärzelle, Innenaufbau und Redoxreaktionen |

| Allpass-Filter | eine RC-Phasenschieberbrücke und ihre komplexe Übertragungsfunktion |

| Amplitude | Kennwert einer Signalgröße |

| Amplitudenmodulation | mathematische und signalmäßige Darstellung der normalen AM |

| Amplitudendemodulation | die Rückgewinnung der Information aus dem AM- und ZM-Signal |

| AM-ZM, trägerlos | mathem. und signalmäßige Darstellung der Zweiseitenbandmodulation |

| Amplitudenverzerrung | lineare Verzerrungen am Beispiel eines Hoch- und Tiefpasses |

| APD | Avalanchefotodiode, Photonennachweis durch Ladungsträgervervielfachung |

| Äquivalenzschaltung | Umrechnungen in gleichwertige Reihen- und Parallelschaltungen |

| Arbeit | Definition der elektrischen Arbeit, Leistung und des Wirkungsgrads |

| Arbeitsgerade / Arbeitspunkt | am Beispiel eines Transistorverstärkers |

| ARI - Verkehrsfunk | Prinzip der Autofahrer Rundfunk Information, ersetzt durch RDS |

| arithmetischer Mittelwert | die mathematische Herleitung eines Signalgleichwertes |

| ASK - Amplitudenumtastung | beschreibt die digitale Modulationsart ASK, mit Frequenzspektren |

| Astabile Kippstufe | Multivibrator als Rechteckgenerator, mit Schaltzeiten |

| Atombausteine | Protonen, Elektronen, Neutronen als Grundbausteine der Materie |

| Atommodell | Allgemeines zum Bohrschen Atommodell und dem Orbitalmodell |

| Aufwärtswandler | Arbeitsweise des Drossel-Aufwärtswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Ausbreitungsgeschwindigkeit | von Signalen auf Leitungen und im Vakuum |

| Ausgangskennlinie | beschreibt das Ausgangskennlinienfeld bipolarer Transistoren |

| Ausgangswiderstand | einer Emitterschaltung, mit Berechnung und Simulationsmessung |

| Avalanchefotodiode | beschreibt das Bauteil und die Funktionsweise |

| B-Verstärker | ein Parallel-Gegentaktverstärker mit Ausgangsübertrager der Typklasse B |

| B-Verstärker | als Serien-Gegentaktverstärker im B-Betrieb |

| Bandbreite | die absolute und relative Bandbreite des Parallelschwingkreises |

| Bandbreite | die absolute Bandbreite des Reihenkreises |

| Bandbreite | bezogen auf die Amplitudenmodulation |

| Bändchenmikrofon | beschreibt den prinzipiellen Aufbau dieses Mikrofontyps |

| Bändermodell | Darstellung des Elektronenbändermodells bezogen auf Festkörper |

| Bandfilter | allgemeine Informationen zu LC-Bandfilter und Filterhalbglieder |

| Bandpass | beschreibt einen RC-Bandpass einschließlich komplexer Übertragungsfunktion |

| Basisgrundschaltung | allgemeine Darstellung und Eigenschaften dieser Transistorgrundschaltung |

| Basisschaltung | beschreibt die Eigenschaften eines Transistorverstärkers in Basisschaltung |

| BAS-Signal | erklärt das Zeilenaustast- und Synchronsignal für analoges Fernsehen |

| Batterie | verschiedene Primärzellen und ihre elektrochemischen Reaktionen |

| Baudrate | mathem. Herleitung einer Kenngröße digitaler Modulationsverfahren |

| Beamer | Arbeitsweise von TFT-LCD-Projektoren |

| Belastbarkeit | der Wärmewiderstand bestimmt die maximale Verlustleistung am Widerstand |

| Belasteter RC-Pass | Grenzfrequenzversatz und Übertragungsfunktion bei ohmscher Belastung |

| Besselfunktion | Kurvenschar zur Ermittlung der Seitenlinienamplituden im FM-Signal |

| Betriebsmittelkennzeichen | Auswahl von Referenzkennzeichen nach DIN EN 61346-2 für die Elektronik |

| Bildsynchronimpulse | beschreibt Vor-, Haupt- und Nachtrabanten des Fernseh-Bildwechselpuls |

| Bindungsart | Hauptvalenz- u. Ionenbindung sowie kovalente-, koordinative-, metallische Bindung |

| bipolare Transistoren | das Funktionsprinzip von npn- und pnp-Transistoren |

| Bistabile Kippstufe | Funktion und Ansteuerung von bistabilen Transistorkippstufen, Flipflops |

| Blindarbeit | Definition der Blindarbeit am kapazitiven- und induktiven Widerstand |

| Blindleistung | Definition der Blindleistung am kapazitiven- und induktiven Widerstand |

| Blindleitwert | Erklärungen zum induktiven- und kapazitiven Blindleitwert |

| Blindwiderstand | Erklärungen zum induktiven- und kapazitiven Blindwiderstand |

| Bodenwelle | Bedeutung und Reichweite bei elektromagnetischen Wellen |

| Bootstrapschaltung | zur Erhöhung der Signaleingangsimpedanz bei Verstärkern |

| Bootstrapschaltung | Wirkungsweise beim AB Serien-Gegentaktverstärker mit Treiberstufe |

| Boucherotglied | beschreibt eine parallel zum Verstärkerausgang liegende RC-Reihenschaltung |

| Boucherotglied | untersucht den Einfluss des Filters auf die Lautsprecher- und Leitungsimpedanz |

| Bridge | eine Komponente in Rechnernetzwerken |

| Brückengleichrichter | erklärt die Zweiwegbrückengleichrichtung mit Animation |

| Burst | das Farbsynchronsignal in der FFS-Technik |

| Codierung | die hauptsächlichen Kenn- und Normwerte für Kondensatoren |

| Codierung | der Buchstabencode bei Halbleitern |

| Codierung | beschreibt die Digitalisierung eines PAM-Signals zum PCM-Signal |

| Colpitts-Oszillator | eine kapazitive Dreipunktschaltung, eine Oszillatorgrundschaltung |

| Comptoneffekt | die Wechselwirkung zwischen Photonen und freien Elektronen |

| Crossover-Kabel | ein gekreuztes Twisted-Pair-Kabel; Übertragungsmedium im Ethernet |

| CRT (cathode-ray-tube) | prinzipieller Aufbau einer CRT, mit Ablenkung und Fokussierung |

| CSMA/CD | Zugriffsverfahren im Ethernet mit Kollisionserkennung |

| Dämpfungsmaß | die Abschwächung von Pegelwerten mit festgelegter Bezugsgröße |

| Darlington-Transistor | beschreibt die npn-Stufe und den komplementär pnp-Darlington |

| Dehnungsmessstreifen | DMS-Widerstände, ihre Bauform und Verwendung |

| Delonschaltung | Funktionsweise einer Zweipuls-Spannungsverdopplerschaltung |

| De-Emphasis | empfängerseitige Höhenabsenkung, Aufhebung der Preemphasis |

| Demodulation | zur Rückgewinnung der Information aus einem AM- und ZM-Signal |

| Determinante | beschreibt Determinanten, ihre Eigenschaften, Entwicklungssatz nach Laplace |

| Dezibel | Definition und Herleitung der logarithmischen Verhältnisgröße |

| Diac | eine Dreischichtdiode als Triggerdiode für Wechselspannung |

| Dielektrikum | Einfluss des Dielektrikums, Dielektrizitätswerte einiger Werkstoffe |

| Differenzansteuerung | dargestellt am Differenzverstärker mit mathem. Hintergrund |

| Differenzdiskriminator | FM-Demodulation durch Wandlung in AM am Gegentaktflankendiskriminator |

| Differenzierer | die Eigenschaften eines speziell dimensionierten Hochpasses |

| Differenzierverstärker | zeigt den OPV als Differenziator (Rechenverstärker) und aktiven Hochpass |

| Differenztonverfahren | beschreibt die Fernsehton-Rückgewinnung aus Bild- und Ton-ZF |

| Differenztonverzerrungen | nichtharmonische Verzerrungen, Differenztonfaktor 2. und 3. Ordnung |

| Differenzverstärker | beschreibt das Prinzip und die Eigenschaften mit Diagrammen |

| DIN VDE 0100 | Begriffe der Schutztechnik und Schutzmaßnahmen |

| Diode | Germanium- und Siliziumdioden, ihre Eigenschaften und Kenndaten |

| Diodenringmodulator | Funktionsbeschreibung zur Erzeugung einer AM mit Trägerunterdrückung |

| Diracpuls | Systemtheorie, interaktive Lehrfilme zum Rechteckpuls und zur Spektraldichte |

| DMS | Dehnungsmessstreifen, ihre Bauform und Verwendung |

| Downconverter | Arbeitsweise des Drossel-Durchflusswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Drehkondensator | Allgemeines über Dreh- und Trimmkondensatoren |

| Drehstrom | Dreiphasenwechselspannung in Dreieck- und Sternschaltung (Lehrfilm) |

| Dreieckschaltung | Schaltungsart im Dreiphasen-Drehstromnetz |

| Drossel | Eigenschaften und mathematische Herleitung der Induktivität |

| Druckempfänger | zeigt die animierte Funktionsweise einer Mikrofonkapsel |

| Druckgradientenempfänger | mit interaktiver Darstellung der Druckgradientenkurve, Kammeffekt |

| Durchflusswandler | Grundschaltung des Drossel-Flusswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Durchflutung | als Ursache des elektromagnetischen Flusses |

| dynamisches Mikrofon | beschreibt animiert Aufbau und Arbeitsweise des Mikrofontyps |

| Effektivwert | Herleitung und Bedeutung des Effektivwerts bei Sinussignalen |

| Effektivwert | der leistungswirksame Wert eines periodischen Signals |

| Eigenkapazität | auch Windungskapazität, Eigenschaft realer Spulen bei hohen Frequenzen |

| Eigenleitung | bei Halbleitern, die Störstellenleitung des pn-Übergangs |

| Eingangskennlinie | beschreibt das Eingangskennlinienfeld bipolarer Transistoren |

| Eingangswiderstand | einer Emitterschaltung mit Berechnung und Simulationsmessung |

| Einheitswiderstand | Definition des spezifischen Widerstands |

| Einseitenbandmodulation | Grundlegendes zur ESB-Modulation und Demodulation |

| einstellbarer Spannungsteiler | beschreibt unbelastete und belastete Potenziometer |

| Einweggleichrichtung | Gleichrichtung von Sinusspannung mit und ohne Ladekondensator |

| Elektret | beschreibt Dipoleigenschaften von Dielektrika |

| Elektretmikrofon | beschreibt Kondensatormikrofone mit Elektret-Dielektrika |

| elektrisches Feld | einfache Erklärungen zum elektrischen Feld |

| elektrisches Feld | mathem. Grundlagen zur Energie des elektrischen Feldes am Kondensator |

| Elektrizität | eine kurze Antwort auf die Frage: Was ist Elektrizität |

| Elektrochemie | elektrochem. Reaktionen und Spannungsreihe |

| Elektrolyse | der Stromfluss in wässriger Lösung mit den Redoxreaktionen |

| Elektrolytkondensator | Bauform, Eigenschaften und Anwendungsbereich der Alu-Elkos |

| elektromagnetische Welle | Allgemeines zur Abstrahlung und Ausbreitung von Sendesignalen |

| Elektromagnetismus | zur Geschichte des Elektromagnetismus |

| Elektromagnetismus | beschreibt das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters |

| Elektron | ein Grundbaustein der Materie neben Protonen und Neutronen |

| Elektronengeschwindigkeit | eine Geschwindigkeitsberechnung für Elektronen im Leiter und Vakuum |

| Elektronenverteilung | eine Einführung in das Bändermodell der Elektronen |

| Elektrostatik | in einfacher Darstellung des homogenen elektrostatischen Feldes |

| Elko | nähere Informationen zu Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren |

| Emitterschaltung | mit verschiedenen Arbeitspunktstabilisierungen und Gegenkopplungsarten |

| Emittergrundschaltung | allgemeine Darstellung und Eigenschaften dieser Transistorgrundschaltung |

| Emitterkondensator | sein Einfluss auf Stromgegenkopplung und Grenzfrequenz |

| Endstufe | Schaltungsanalyse einer 3W-Seriengegentaktendstufe, Typklasse AB |

| Endstufe | ein Gegentaktverstärker mit Endtransistoren gleichen Typs |

| Endstufe | Schaltungsanalyse eines 20W-Quasikomplementärverstärkers |

| Entzerrerverstärker | Hintergründe zur Phonofrequenzkorrektur bei MC- und MM-Systeme |

| E-Reihe | ausführlichere Informationen zur Normung der Widerstandswerte nach IEC |

| Ersatzspannungsquelle | zur Vereinfachung umfangreicher linearer Netzwerke |

| Ersatzstromquelle | zur Vereinfachung umfangreicher linearer Netzwerke |

| Esakidiode | vereinfachte Darstellung des Tunneleffekts mit der Diodenkennlinie |

| Ethernet | allgemeine Beschreibungen der Ethernet-Topologien |

| Exponentialform | Darstellung & Herleitung komplexer Größen mittels sin- und cos-Potenzreihen |

| Farbartsignal | das analoge Farbartsignal mithilfe der Farbdifferenzsignale |

| Farbartsignale | Farbartsignale in der Vektorskopdarstellung (Lehrfilm) |

| Farbcode | internationaler Widerstandsfarbcode mit interaktiven 4-/5-Ring-Farbdecodern |

| Farbdifferenzsignale | in der FFS-Technik, Berechnung und interaktive Darstellung am Farbkreis |

| Farbkreis | ein interaktiver Lehrfilm mit mathem. Auswertung der Farbzeiger |

| Farbmischung | als additive Farbmischung, interaktiver Flashfilm |

| Farbsynchronsignal | der Burst, ein Hilfssignal in der Farbfernsehtechik |

| FBAS-Signal | Daten für ein 100/100% Farbbalkentestbild und für das EBU-Testbild |

| FED-Feldemissionsdisplay | das Funktionsprinzip und der innere Aufbau |

| Feldlinien | elektrische Feldlinien und ihre Eigenschaften |

| Feldplatte | Aufbau und Funktion eines vom Magnetfeld abhängigen Widerstands |

| Fernsehtechnik | CCIR-Norm, Interlaceverfahren, Zeilen- und Rastersynchronsignale |

| Fernsehtonverfahren | beschreibt Intercarrier-, Quasiparallel- und Parallelton-Verfahren |

| Ferroelektrizität | über den Piezoeffekt, die Ferroelektrizität und Ferroelektrika |

| Ferromagnetismus | eine Eigenschaft stark magnetisierbarer Werkstoffe |

| FET-Feldeffekttransistor | ein selbstleitender Sperrschicht FET (n-Kanal) mit Kennlinienfeldern |

| FET-Konstantstromquelle | mit selbstleitendem n-Kanal Sperrschicht-Feldeffekttransistor |

| Filter | behandelt RC-, RL- und LC-Filter und deren Grundhalbglieder |

| Flachbildschirm | TFT-LCD-Bildschirm, Aufbau und Funktion von Flüssigkristalldisplays |

| Flachbildschirm | Plasmabildschirm (PDP), Funktionsprinzip und innerer Aufbau |

| Flachbildschirm | Feldemissionsdisplay (FED), Aufbau und Arbeitsweise |

| Flachbildschirm | Aufbau und Arbeitsweise der SED-Flachbildschirmtechnik |

| Flankendiskriminator | zur FM-Demodulation nach vorangehender Umwandlung in eine AM |

| Flipflop | Funktion und Ansteuerung von bistabilen Transistorkippstufen |

| Flüssigkristall | allgemeine Eigenschaften von Flüssigkristallen |

| Flussdichte | erklärt die magnetische Feldliniendichte |

| Flusswandler | Grundschaltung des Drossel-Flusswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Folgen | Einführung in arithmetische und geometrische Folgen |

| Folienkondensator | kurze Beschreibung diverser Folienkondensatoren |

| Formfaktor | das mathematische Verhältnis zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert |

| Fotodiode | beschreibt das Prinzip und zeigt animierte die Arbeitsweise |

| Fotometrie | erklärt Begriffe aus der Optoelektronik |

| Fotostrom | die formelmäßige Erfassung einer optoelektronischen Größe |

| Fotowiderstand | die Ursache der Lichtabhängigkeit und typische Kennlinien |

| Fourierreihen | kurze interaktive Einführung in die Fourieranalyse und -Synthese |

| Frequenz | Teilgröße aus der allgemeinen Beschreibung der Wechselgrößen |

| Frequenzhub | beschreibt eine Kenngröße der Frequenzmodulation |

| Frequenzdemodulation | stellt die wichtigsten FM-Demodulatorschaltungen vor |

| Frequenzmodulation | signalmäßige und mathematische Darstellung einer FM |

| Frequenzweichen | am Beispiel passiver Netzwerke 1. bis 3. Ordnung, Lautsprecherweichen |

| FSK - Frequenzumtastung | Hinweise zur digitalen Modulationsart FSK, CPFSK, MSK und GMSK |

| Fünfschichtdiode | ein Triggerhalbleiterelement für Wechselspannung |

| Galtonbrett | mathem. Hintergrund zum Galtonbrett, mit Animation |

| galvanische Kopplung | die direkte oder Gleichstromkopplung von Transistorstufen |

| Gateway | eine Komponente in Rechnernetzwerken |

| Gegenkopplung | eine allgem. Beschreibung einschließlich mathem. Grundgleichung |

| Gegentaktverstärker | stellt das Prinzip eines Parallel-Gegentaktverstärkers mit Ausgangsübertrager vor |

| Gegentaktverstärker | am Beispiel eines Serien-Gegentaktverstärker im B-Betrieb |

| Generator | erklärt das Prinzip des Wechsel- und Gleichstromgenerators (Lehrfilme) |

| Gerade | Funktion 1. Ordnung mit Steigung, Punktsteigungs- und interakt. Zweipunkteform |

| Glättung | erklärt die Bedeutung von Tiefpässen nach einer Gleichrichtung |

| Glasfaserkabel | Lichtwellenleiter als Übertragungsmedium in Netzwerken |

| Gleichrichterkaskade | eine Spannungsvervielfachung mit Villard-Gleichrichterelementen |

| Gleichrichtwert | dargestellt als absoluter arithmetischer Mittelwert |

| Gleichstromgenerator | das animierte Arbeitsprinzip eines Gleichstromgenerators |

| Gleichstromkopplung | die direkte oder galvanische Kopplung von Transistorstufen |

| Gleichtaktansteuerung | dargestellt am Differenzverstärker mit mathem. Hintergrund |

| Gleichungssysteme | Lösungsverfahren nach Gauß und mit Determinanten nach Cramer |

| Gegentaktdiskriminator | FM-Demodulation durch Wandlung in AM am Gegentaktflankendiskriminator |

| gleichwertige Schaltungen | ausführliche Umrechnungen für gleichwertige Reihen- und Parallelschaltungen |

| Gold Cap | die physikalischen Grundlagen zum Doppelschicht- 'Super-Kondensator' |

| Grenzfrequenz | mathematische Herleitung der Grenzfrequenz für den RC- und RL-Tiefpass |

| Grenzfrequenz | mathematische Herleitung der Grenzfrequenzen für den Parallelschwingkreis |

| Grenzfrequenz | mathematische Herleitung der Grenzfrequenzen für den Reihenschwingkreis |

| Grenzfrequenz, obere | bei der frequenzabhängigen Gegenkopplung in einer Transistor- Emitterschaltung |

| Grenzfrequenz, untere | mathematische Erfassung der Einflussgrößen in einer Transistor-Emitterschaltung |

| Grenzfrequenzverschiebung | bei RC-Pässen mit ohmscher Belastung; mit komplexer Übertragungsfunktion |

| Grenzwerte | bezogen auf bipolare Transistoren |

| Großsignalverstärkung | dargestellt und beschrieben im Kennlinienfeld eines bipolaren Transistors |

| Güte | beim Parallelschwingkreis, ihre Ursache und ihr Einfluss |

| Güte | beim Reihenschwingkreis, ihre Ursache und ihr Einfluss |

| Güteklasse | Einfluss der Messgeräte-Güteklasse und weiterer Messfehler |

| h-Parameter | Hybridparameter am Beispiel eines Transistorvierpols |

| Halbleiter | die Eigen- und Störstellenleitung, das Energiebändermodell und der pn-Übergang |

| Hallgenerator | mit Aufbau, Arbeitsweise und mathematischer Herleitung der Hallspannung |

| Hallspannung | die Ursache und mathematische Herleitung der Hallspannung |

| Hartley-Oszillator | eine induktive Dreipunktschaltung, Beispiel einer Oszillatorgrundschaltung |

| Heißleiter | ein NTC-Widerstand mit Eigenschaften und Kennlinienverlauf |

| Hochpass | Diagramme von RC- und RL-Spannungsteilern und mathem. Beziehungen |

| Hochspannungskaskade | eine Spannungsvervielfachung mit Villard-Gleichrichterschaltungen |

| Hub | Sternverteiler, Komponente in Rechnernetzwerken |

| Hüllkurvendemodulator | zur AM-Demodulation mit Diode und Tiefpass |

| Hüllkurvenverfahren | beschreibt ein Demodulationsverfahren für das FM-Stereosignal |

| Hybridgleichungen | für einen beliebigen Vierpol, hergeleitet für Transistoren, h-Parameter |

| Hysterese | einer Komparatorschaltung mit OPV und mathematischer Herleitung |

| Hysteresekurve | die Funktionsdarstellung von Flussdichte und Feldstärke bei der Magnetisierung |

| IEC-Kennlinie | zeigt die Entzerrerkennlinien für Schallplatten nach RIAA und IEC |

| IEC-Normreihe | ausführlichere Informationen zur Normung der Widerstandswerte nach IEC |

| IG-FET | selbstleitende und selbstsperrende FET mit isoliertem Gate, MOS-FET |

| Impedanzwandler | der Spannungsfolger als nicht-invertierender OPV mit der Betriebsverstärkung 1 |

| Impuls | Darstellung aller wichtigen Größen eines Impulssignals |

| Impulsverformung | mittels Tiefpassglieder |

| Impulsverformung | mittels Hochpassglieder |

| Induktion | kurze Darstellung der elektromagnetischen Induktion |

| Induktionsgesetz | einfache Erklärung zur elektromagnetischen Induktion |

| induktive Kopplung | beschreibt die transformatorische Kopplung von Transistorstufen |

| induktiver Blindwiderstand | Erklärungen zum induktiven Blindwiderstand und Blindleitwert |

| Induktivität | einfache kurze mathematische Herleitung der Induktivität |

| Influenz | die Erklärung der Influenz als Ladungstrennung |

| Innenwiderstand | der Einfluss und die Bedeutung des Innenwiderstandes auf die Klemmenspannung |

| Innenwiderstand | der Innenwiderstand einer Konstantspannungsquelle; U-Konstantquelle mit OPV |

| Instrumentenverstärker | verbesserter Differenzverstärker mit 3 OPV |

| Integrierer | ein Tiefpass als Integrierglied |

| Integrierer | zeigt den OPV als Integrierer (Rechenverstärker) und aktiven Tiefpass |

| Intensitätsstereofonie | Mikrofonaufnahme für Stereo nach dem XY-Verfahren (interakt. Lehrfilm |

| Intercarrierverfahren | beschreibt die Fernsehton-Rückgewinnung aus Bild- und Ton-ZF |

| Intermodulation | nichtlineare, nichtharmonische Verzerrungen 2. und 3. Ordnung |

| Inverswandler | Beschreibung des Inverswandler mit Diagrammen (Buck-Boost-Converter) |

| Invertierer | beschreibt den Umkehrverstärker oder invertierenden OPV |

| Ionenbindung | zusätzlich Hauptvalenzbindung kovalente- koordinative- und metallische Bindung |

| IP-Adressen | Einführung in die Adressierung im Internet nach IPv4 |

| ISDN | Auflistung einiger Daten aus dem PCM30-Verfahren |

| Isolationswiderstand | eine Kenngröße und ihre Messmethode bei Kondensatoren |

| Isolator | die Leitfähigkeit elektrischer Isolatoren |

| Kaltleiter | ein PTC-Widerstand, mit Eigenschaften und Kennlinienverlauf |

| Kapazitätsdiode | die Nutzung der kapazitiven Eigenschaft einer pn-Sperrschicht |

| kapazitive Kopplung | am Beispiel einer RC-Kopplung zwischen Transistorstufen |

| kapazitiver Blindwiderstand | erklärt den kapazitiven Blindwiderstand und Blindleitwert |

| kapazitiver Spannungsteiler | beschreibt einfache C- und frequenzkompensierte RC-Spannungsteiler |

| Kathodenstrahlröhre | prinzipieller Aufbau einer CRT, mit Ablenkung und Fokussierung |

| Kennlinienfeld | Beschreibung der einzelnen Kennlinienfelder bipolarer Transistoren |

| Kennwerte | bipolarer Transistoren werden aufgelistet |

| Keramikkondensator | mit Informationen zum NDK- und HDK-Typ |

| Kirchhoffsche Regeln | kurze Definition der 1. und 2. Kirchhoffschen Regel |

| Klang | Beispiele und Unterschiede zwischen Ton und Klang in der Akustik |

| Klangeinstellnetzwerk | beschreibt den Fächerentzerrer als einfachen Höhen- und Tiefeneinsteller |

| Kleinleistungsverstärker | ein Transistorverstärker in Emittergrundschaltung |

| Kleinsignalverstärkung | dargestellt und beschrieben im Kennlinienfeld eines Transistors |

| Klirrfaktor | als Maß der nichtlinearen, harmonischen Verzerrungen, Berechnung nach DIN |

| Knopfzelle | Zink-Silberoxid-Primärzelle, Redoxgleichung |

| Koaxialkabel | RG 58, Yellow-Cable, Übertragungsmedium im Ethernet |

| Koinzidenzdemodulator | die FM-Demodulation mithilfe eines Produktmodulators |

| Koinzidenzmodulator | beschreibt die Arbeitsweise zur Erzeugung der AM mit Trägerunterdrückung |

| Kollektorgrundschaltung | allgemeine Darstellung und Eigenschaften einer Transistorgrundschaltung |

| Kollektorreststrom | der Sperrstrom der Kollektor-Basisdiode eines Transistors |

| Kollektorschaltung | stellt die Eigenschaften dieser Transistorgrundschaltung vor |

| Komparator | ein OPV als invertierender und nicht invertierender Komparator, mit Berechnungen |

| Kompensation | ausführliche Beispiele zur Parallel- und Reihenkompensation von L oder C |

| Komplementärendstufe | Schaltungsanalyse einer 3W-Seriengegentaktstufe der Typklasse AB |

| komplexe Rechnung | vom kartesischen zum Polarkoordinatensystem, Zeigerdarstellungen |

| komplexe Rechnung | Anwendung auf Widerstandsnetzwerke und äquivalente Schaltungen |

| komplexe Spannung | beschreibt die Normal- und Exponentialform ruhender und drehender Zeiger |

| Komponentenform | die Darstellungsart einer komplexen Größe |

| Kondensator | Grundlagen zum Kondensator und elektrischen Feld |

| Kondensator | mathematische Beziehungen zur Reihenschaltung von Kondensatoren |

| Kondensator | mathematische Beziehungen zur Parallelschaltung von Kondensatoren |

| Kondensator | der Kondensator im Gleichstromkreis, Ladekurve und mathem. Beziehungen |

| Kondensatormikrofon | Aufbau und Arbeitsweise von Kondensator- und Elektretmikrofonen |

| Konstantspannungsquelle | der Innenwiderstand einer Konstantspannungsquelle; U-Konstantquelle mit OPV |

| Konstantspannungsquelle | beschreibt die Arbeitsweise der Parallelstabilisierung |

| Konstantstromquelle | beschreibt die Arbeitsweise verschiedener Konstantstromquellen |

| Kopplung | zeigt diverse Kopplungsmethoden mehrstufiger Transistorverstärker |

| Kovalenzbindung | sowie Ionen-, Hauptvalenzbindung, koordinative- und metallische Bindung |

| Kreisfrequenz | der Zusammenhang zwischen Periodendauer und Frequenz bei Sinussignalen |

| Ladekurve | eines Kondensators im Gleichstromkreis mit mathem. Beziehungen (Lehrfilm) |

| Lautsprecherweichen | als passive L-C-Netzwerke 1. bis 3. Ordnung |

| Lawineneffekt | der Spannungsdurchbruch bei Z-Dioden im Sperrbereich oberhalb 5 Volt |

| LCD | Flüssigkristallzelle, das Funktionsprinzip und die Ansteuerung |

| LC-Grundhalbglied | stellt die Grundbausteine für LC-Filter vor |

| LC-Grundkette | stellt eingliedrige Grundketten für LC-Filter vor |

| LDR | ein lichtabhängiger Widerstand, ausführlichere Beschreibung, Kennlinien |

| Leistung | die Definition der elektrischen Leistung, Arbeit und des Wirkungsgrads |

| Leistungsanpassung | mathematische Herleitung der Leistungsanpassung mit Messdiagramm |

| Leistungsbilanz | mathematische Herleitung der Leistungsverteilung bei der AM |

| Leistungsverstärker | mit einem Transistor, als Eintakt-A-Verstärker |

| Leiter | beschreibt die elektrische Leitfähigkeit von Werkstoffen |

| Leitfähigkeit | definiert das Stromleitvermögen beim Leiter, Halbleiter und Nichtleiter |

| Leitungen | das elektrische Verhalten von Leitungen, wichtige Leitungseigenschaften |

| Leitungscode | digitale Signalcodierungen in Datennetzen; NRZ, RZ, Manchester ... |

| Leitwert | die Definition des elektrischen Leitwertes |

| Leitwertoperator | mathematische Herleitung der Wechselstromleitwerte |

| Leuchtdiode (LED) | liefert Informationen über Aufbau und Technik von LEDs |

| Lichtabsorption/-emission | einige Hintergrundinformationen zur Lumineszenz und Phosphoreszenz |

| lineare Verzerrungen | dargestellt am Ausgangssignal von Hoch- und Tiefpass |

| Liniendiagramm | zur Darstellung sinusförmiger Größen (Linien- und Zeigerdiagramm) |

| Lithium-Akku | beschreibt Prinzip der Lithium-Ionen und Li-Polymer-Akkus |

| Lithiumzelle | einige Lithium-Primärzellen werden beschrieben |

| Lumineszenz | ausführlichere Informationen zur Energieabsorption und Photonenemission |

| Lumineszenzdiode | der Aufbau und die Technik von Si-Leuchtdioden (LEDs) |

| Lumineszenzdiode | der Aufbau und Technik organischer Leuchtdioden (OLEDs) |

| Magnetfeld | dargestellt durch die Magnetfeldlinien |

| Magnetfeldenergie | mathematische Erklärungen zur Energie und Kraft eines Magnetfelds |

| Magnetfeldgrößen | eine kurze Darstellung der magnetischen Feldgrößen |

| Magnetfeldstärke | die Definition der magnetischen Feldstärke |

| Magnetfluss | beschrieben durch die Gesamtzahl der magnetischen Feldlinien |

| magnetische Energie | mathematische Herleitung der magnetischen Energie für eine Spule |

| magnetischer Kreis | wird dem elektrischen Kreis vergleichend gegenübergestellt |

| Magnetisierungskurve | Funktionsdarstellung von Flussdichte und Feldstärke bei der Magnetisierung |

| Magnetismus | Überblick und Ursache der magnetischen Eigenschaften |

| Magnetkraft | mathematische Herleitung zur Kraftwirkung und Energie eines Magneten |

| Magneton | als Ursprung der magnetischen Eigenschaften |

| Magnetspule | beschreibt die Eigenschaft einer stromdurchflossenen Spule |

| Manchester-Code | und differenzieller Manchester-Code, digitale Signalcodierungen |

| Matrixverfahren | beschreibt ein Demodulationsverfahren für das FM-Stereosignal |

| Matrizen | Allgemeines zu Matrizen und wichtige Rechenregeln |

| MDR (Feldplatte) | Aufbau und Funktion eines vom Magnetfeld abhängigen Widerstands |

| mehrstufige Verstärker | Allgemeines zur Gesamtverstärkung, dem Arbeitsbereich und der Bandbreite |

| Meißner-Oszillator | beschreibt die Oszillatoren in den Transistor-Emitter- und Basisgrundschaltungen |

| Messgerät / Multimeter | Messübungen mit einem interaktiven Vielfachmessgerät |

| Metallbindung | sowie Ionen-, Hauptvalenzbindung, kovalente- und koordinative Bindung |

| Mikrofon | beschreibt animiert Aufbau und Arbeitsweise des dynamischen Mikrofons |

| Mitkopplung | in allgemeiner Beschreibung mit mathematischen Grundgleichungen |

| Modulationsgrad | beispielhafte Darstellung des Modulationsgrads bei der AM |

| Modulationsindex | Erklärung einer Kenngröße der Frequenzmodulation |

| Modulationsverfahren | eine Begriffserklärung und Auflistung der bekanntesten Verfahren |

| Monoflop | Arbeitsweise und Schaltzeiten einer monostabilen Transistorschaltstufe |

| MOS-FET | selbstleitende und selbstsperrende FET mit isoliertem Gate |

| MP-Kondensator | Metall-Papier-Kondensatoren, ihr Aufbau und ihre Eigenschaften |

| Multivibrator | Astabile Kippstufe als Rechteckgenerator; mit Schaltzeiten |

| Netzformen | einige Energieversorgungsnetze wie TN-S, TN-C, TN-C-S und TT |

| Netzteile | Zusammenstellung und Verlinkung zu den behandelten Netzteilschaltungen |

| Netzwerkanalyse | am Beispiel eines kleinen linearen Netzwerks mit zwei Quellen |

| Netzwerke | Allgemeines zu Rechnernetzwerken im Ethernet und Internet |

| Neutron | ein Grundbaustein der Materie neben Protonen und Elektronen |

| NF-Übertrager | wichtige Eigenschaften eines Niederfrequenzübertragers |

| NIC | Negative Impedance Converter - OPV als negativer Wirkwiderstand |

| Nichtinvertierender OPV | als Spannungsfolger, Elektrometerverstärker und Impedanzwandler |

| Nichtleiter | beschreibt die elektrische Leitfähigkeit von Werkstoffen |

| nichtlineare Verzerrungen | ihre Minimierung durch Signalgegenkopplung bei Verstärkern |

| nichtlineare Verzerrungen | ihre Entstehung, Frequenzdiagramm und Klirrfaktorberechnung |

| Normalform | trigonometrische Form, Darstellungsart einer komplexen Größe |

| Normreihe | ausführlichere Informationen zu IEC Widerstandsnormwerten |

| Norton-Äquivalent | Ersatzstromquelle zur Vereinfachung linearer Netzwerke |

| NRZ-Code | Non-Return-to-Zero, eine digitale Signalcodierung |

| Nullphasenwinkel | der Drehwinkel des ruhenden Zeigers in der komplexen Ebene |

| NTC-Widerstand | Heißleiterwiderstand, einige Kenndaten und das Verhalten |

| Nyquistbandbreite | Herleitung einer Kenngröße digitaler Modulationsverfahren |

| Nyquistflanke | spezielle ZF-Filtereigenschaft für das RSB-Demodulationsverfahren |

| ohmscher Widerstand | Wirkwiderstand, Aufbau und Eigenschaften werden beschrieben |

| Ohm'sches Gesetz | mathematische Herleitung, interaktiver Elektronikrechner für R, U, I |

| OLED (Leuchtdiode) | Informationen über Aufbau und Technik von organischen LEDs |

| OLED-Display | Informationen zu Flachbildschirmen in OLED-Technik |

| Operationsverstärker | allgemeine Informationen und Kennwerte zu OPVs |

| Operator | mathematische Herleitung der Wechselstromwiderstände und Leitwerte |

| Optoelektronik | erklärt wichtige Begriffe aus der Optoelektronik |

| Optokoppler | zur optoelektronischen Kopplung von Transistorstufen |

| Orbital | die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons im Atom |

| organische Leuchtdiode | Informationen über Aufbau und Technik von OLEDs |

| Ortskurve | zur Darstellung komplexer Größen in Abhängigkeit skalarer Parameter |

| OSI-Referenzmodell | beschreibt die 7 Schichten des Netzwerk-Kommunikationsmodells |

| PAL-Farbfernsehen | Einführung in die PAL-Farbfernsehtechnik |

| PAL-Laufzeitdecoder | zur Trennung des C-Farbartsignals in die Fu- und Fv-Farbkomponenten |

| PAM | beschreibt die Pulsamplitudenmodulation und Demodulation |

| PAM | ein interaktiver Lehrfilm zur PAM und PCM mit Demodulation |

| Parallel-Gegentaktverstärker | Arbeitsweise des Gegentaktverstärkers mit Ausgangsübertrager |

| Parallelkompensation | Berechnung eines Kompensationskondensators für Leuchtstofflampen |

| Parallelschaltung | wie verhalten sich parallel geschaltete Wirkwiderstände |

| Parallelschaltung | Eigenschaften parallel geschalteter Spannungsquellen |

| Parallelschwingkreis | eine ausführliche Beschreibung eines Parallelschwingkreises |

| Parallelstabilisierung | eine Schaltungsvariante für Konstantspannungsquellen |

| Paralleltonverfahren | beschreibt die Fernsehton Rückgewinnung aus Bild- und Ton-ZF |

| Patchkabel | Twisted-Pair-Kabel als Übertragungsmedium im Ethernet |

| PCM | beschreibt die Pulscodemodulation |

| PCM | ein interaktiver Lehrfilm zur PCM mit PAM und Zeitmultiplex |

| Pegel | erklärt wichtige Pegelgrößen der Elektronik |

| Pegeldiagramm | die grafische Darstellung einer Dämpfungs- und Verstärkungskette |

| Periodendauer | Teilgröße im Rahmen der Beschreibung von Wechselgrößen |

| Permeabilität | die magnetische Eigenschaft einiger Werkstoffe |

| Phasenhub | Zusammenhang von Signalfrequenz und Phasenwinkeländerung bei FM |

| Phasendiskriminator | FM-Demodulation nach Foster und Seeley |

| Phasenmodulation | kurze vergleichende Beschreibung von PM und FM |

| Phasenschieberbrücke | als RC-Allpass-Filter und Verzögerungsglied |

| Phasenschieberkette | RC-Phasenschieberkette als Sinusoszillator mit mathem. Herleitung |

| Phasenverschiebung | mit grafischer Auswertung phasenverschobener Sinussignale |

| Phasenwinkel | grafische und mathematische Herleitung im Zeigerdiagramm |

| Phono-Entzerrerverstärker | Hintergründe zur Phonofrequenzkorrektur bei MC- und MM-Systeme |

| Phosphoreszenz | eine Form der Photonenemission nach vorheriger Energieabsorption |

| Piezoeffekt | Ursachen des Piezoeffekts, mit animierter Ladungsverschiebung |

| piezoelektrische Kopplung | beschreibt das Prinzip der Ultraschallkopplung bei Verstärkerstufen |

| Pi-Filter | stellt eine spezielle Schaltungsvariante bei Filter vor |

| PIN-Diode | eine Intrinsicdiode als linearer HF-Widerstand |

| Plasmabildschirm (PDP) | das Funktionsprinzip und der innere Aufbau eines Plasma Display Panels |

| pn-Übergang | animierte Darstellungen für eine pn-Halbleiter-Kontaktzone |

| Polynomdivision | erklärt das mathem. Verfahren und die Ermittlung von Nullstellen |

| Potenzial | die Begriffserklärung für das homogene elektrische Feld |

| Potenzialdifferenz | die elektrische Spannung als Ergebnis der Potenzialdifferenz |

| Potenziometer | der unbelastete und belastete einstellbare Spannungsteiler |

| Pre-Emphasis | senderseitige Höhenanhebung im FM-Rundfunk |

| Primärzelle | verschiedene Primärzellen und ihre elektrochemischen Reaktionen |

| Produktmodulator | die Arbeitsweise zur Erzeugung der AM mit Trägerunterdrückung |

| Proton | ein Grundbaustein der Materie neben Elektronen und Neutronen |

| PTC-Widerstand | Kaltleiterwiderstand, einige Kenndaten und das Verhalten |

| Pulsamplitudenmodulation | das PAM-Verfahren und die anschließende Demodulation |

| Pulscodemodulation | beschreibt das PCM-Verfahren |

| Pythagoras | der Satz des Pythagoras als grafischer Lehrfilm (vertont) |

| Quadratische Ergänzung | die pq-Formel und allgem. Lösungsformel, Scheitelpunktform der Parabel |

| QAM | erklärt die analoge Quadraturamplitudenmodulation |

| Quantisierung | ein Verfahrensschritt vor der Codierung einer PAM zum PCM-Signal |

| Quantisierungsfehler | seine Entstehung und Auswirkung im Quantisierungsgeräusch |

| Quarzoszillator | Verhalten von Schwingquarzen, mathematischer Hintergrund und Diagramme |

| Quasikomplementärstufe | ein Gegentaktverstärker mit Endtransistoren gleichen Typs |

| Quasikomplementärstufe | Schaltungsanalyse eines 20W-Quasikomplementärverstärkers |

| Quasi-Parallelton | die Fernsehton Rückgewinnung aus Bild- und Ton-ZF |

| Rastersynchronsignal | zeigt die Signalabfolge des Vertikalbildwechsels (Gerber-Norm) |

| Ratiodetektor | FM-Demodulation mit symmetrischen und unsymmetr. Verhältnisdiskriminator |

| Raumwelle | ihre Bedeutung und Ausbreitungseigenschaften elektromagn. Wellen |

| Rauschen | erklärt durch thermische Elektronenbewegung |

| Rauschspannung | mathematische Herleitung und Diagramm für einen Wirkwiderstand |

| R-C-L-Parallelschaltung | RC-, RL-, RCL-Parallelschaltungen, Zeigerdiagramme mit mathem. Beziehungen |

| R-C-L-Reihenschaltung | RC-, RL-, RCL-Reihenschaltungen, Zeigerdiagramme mit mathem. Beziehungen |

| RC-, RL-Filter | Beschreibung einfacher Filterschaltungen |

| RC-Oszillator | RC-Phasenschieberkette als Sinusoszillator mit mathem. Herleitung |

| RDS - Radio-Daten-System | Prinzip des aktuellen Rundfunk Informationssystems im UKW / VHF-Band 2 |

| realer Kondensator | sein Ersatzschaltbild, Definition des Verlustfaktors |

| realer Transformator | beschreibt eine Ersatzschaltung und den Einfluss der Komponenten |

| reale Spule | ihr Ersatzschaltbild, Definition des Verlustfaktors |

| Referenzkennzeichen | Auswahl von Betriebsmittelkennzeichen nach DIN EN 61346-2 fü die Elektronik |

| Reflexion | die Signalausbreitung auf einer Leitung, Stehwellen; Lehrfilm |

| Regelkreis | Definition und Beschreibung eines Regelkreises |

| Regelung | Definition der Regelung, allgemeines Blockschaltbild eines Regelkreises |

| Regelspannungsgewinnung | bei der AM-Demodulation am Hüllkurvendemodulator |

| Regelverstärker | ein Anwendungsbeispiel bei Konstantspannungsquellen |

| Reihen | Einführung in mathematische Reihen |

| Reihenkompensation | erklärt die Kompensation von Schaltungskapazitäten durch Spulen |

| Reihenschaltung | wie verhalten sich in Reihe geschaltete Wirkwiderstände |

| Reihenschaltung | Eigenschaften in Reihe geschalteter Spannungsquellen |

| Reihenschwingkreis | ausführliche Beschreibung eines Reihenschwingkreises |

| Repeater | eine Komponente in Rechnernetzwerken |

| Resonanzfrequenz | nach Thomson, mathem. Herleitung der Resonanzverschiebung |

| Resonanzwiderstand | mathematische Herleitung für den realen Parallelschwingkreis |

| Resonanzwiderstand | mathematische Herleitung für den realen Reihenschwingkreis |

| Restseitenbandmodulation | Grundlegendes zur RSB-Modulation und zur Nyquistflanke |

| RGB-Farbkreis | interaktiver Lehrfilm mit mathem. Auswertung der Farbzeiger |

| RGB-Farbmodell | erklärt die analogen Farbsignale beim PAL-Farbfernsehen |

| RIAA-Kennlinie | stellt die Phono-Aufzeichnungskennlinie dar |

| Rieggerkreis | FM-Demodulation mit Phasendiskriminator nach Riegger |

| Router | eine Komponente in Rechnernetzwerken |

| Rückkopplung | eine allgemeine Beschreibung mit mathem. Grundgleichung |

| RZ-Code | Return-to-Zero, eine digitale Signalcodierung |

| Sättigungsspannung | die Kollektor-Emitter Restspannung am Transistor |

| Schall | Grundlagen zur Akustik, Schalleigenschaften mit Hörbeispielen |

| Schaltdekoder | beschreibt das Zeitmultiplexverfahren zur FM-Stereodemodulation |

| Schalttransistor | Verhalten beim Schalten ohmscher, kapazitiver und induktiver Lasten |

| Scheinarbeit | Darstellung der Scheinarbeit mithilfe der Zeigerdiagramme |

| Scheinleistung | Darstellung der Scheinleistung mithilfe der Zeigerdiagramme |

| Scheitelfaktor | mathematisches Verhältnis zwischen Spitzenwert und Effektivwert |

| Scheitelpunktform | quadratische Ergänzung; Scheitelpunktform der Parabel (interakt. Lehrfilm) |

| Schmitt-Trigger | mit Transistoren; ausführliche Schaltungsbeschreibung |

| Schneidkennlinie | im Zusammenhang mit dem Aufzeichnungsfrequenzgang für Schallplatten |

| Schottkydiode | ein Metall-Halbleiter-Kontakt und seine Eigenschaften |

| Schutzmaßnahmen | einschließlich Begriffe der Schutztechnik nach DIN VDE 0100 |

| Schwingkreis | das Funktionsprinzip mit animierter Darstellung |

| Schwingkreis | der Parallelschwingkreis wird ausführlich beschrieben |

| Schwingkreis | der Reihenschwingkreis wird ausführlich beschrieben |

| Schwingkreisgüte | die Ursache und ihr besonderer Einfluss beim Parallelschwingkreis |

| SED | Aufbau und Arbeitsweise der SED-Flachbildschirmtechnik |

| Sekundärzelle | Blei-, Nickel- und Lithium-Akkumulatoren mit elektrochemischen Reaktionen |

| Selbstinduktion | mathematische Grundlagen zu dieser Spuleneigenschaft |

| Serien-Gegentakt Typ AB | beschreibt die Typklasse AB eines Serien-Gegentaktverstärkers |

| Serien-Gegentakt Typ B | beschreibt die Typklasse B eines Serien-Gegentaktverstärkers |

| Serienstabilisierung | Schaltung eines Regelverstärkers für Konstantspannungsquellen |

| Shannon | erklärt das Abtasttheorem zur Vermeidung des Aliasingeffekts |

| Shelving Filter | der Fächerentzerrer als einfacher Höhen- und Tiefeneinsteller |

| Siebung | erklärt die Bedeutung von Tiefpässen nach einer Gleichrichtung |

| Signaladdition | eine grafische Addition periodischer Signale |

| Signalausbreitung | auf einer Leitung, Entstehung von Reflexion und Stehwelle, mit Lehrfilm |

| Signale | allgemeine Eigenschaften deterministischer und stochastischer Signale |

| Signalgegenkopplung | zur Minimierung nichtlinearer Verzerrungen |

| Singulett | ein molekularer Anregungszustand bei der Photonenemission |

| Sinusspannung | Erzeugung sinusförmiger Spannungen, Zeiger- und Liniendiagramm |

| Skineffekt | erklärt die Stromverdrängung mit mathem. Hintergrund und Beispiel |

| SMD Code | Dekodieren alphanumerischer Kennzeichnungen bei SMD-Kondensatoren |

| SMD Code | Dekodiertabellen zum Zeichen- und Zifferncode bei SMD-Widerständen |

| Spannung | die Ursachen der elektrischen Spannung |

| Spannungsanpassung | ein innerhalb der Leistungsanpassung beschriebener Spezialfall |

| Spannungsfolger | Impedanzwandler am Beispiel eines nicht-invertierenden OPV |

| Spannungsgegenkopplung | Arbeitspunktstabilisierung beim Transistorverstärker in Emitterschaltung |

| Spannungsmessung | die korrekte Spannungs- und Strommessung im Stromkreis |

| Spannungsrückwirkung | das Verhalten der Transistor-BE- zur CE-Spannung |

| Spannungsstabilisierung | mit Z-Dioden, Diagramm und mathematische Erfassung |

| Spannungsteiler | der unbelastete und belastete ohmsche Spannungsteiler |

| Spannungsvervielfacher | Verdoppler nach Delon und Villard, Vervielfachung mit Gleichrichterkaskade |

| Spartransformator | Allgemeines zum Aufbau und zur Arbeitsweise |

| Sperrwandler | Prinzip des Sperrwandler-Schaltnetzteils (Fly-Back-Converter) |

| spezifischer Widerstand | mathematische Definition des spezifischen Widerstands |

| Spule | Eigenschaften und mathematische Herleitung der Induktivität |

| Spule | im Gleichstromkreis, Ein- und Ausschaltvorgang, magnetische Energie |

| SSB (SSBSC) | Grundlegendes zur ESB-Modulation und Demodulation |

| Stabilisierungsfaktor | mathematische Herleitung der Kenngröße |

| Stehwelle | Signalausbreitung auf einer Leitung mit Reflexion; Lehrfilm |

| Stereodekoder | beschreibt Hüllkurven- Matrix- und Zeitmultiplexverfahren |

| Stereorundfunk | beschreibt die Codierung und Decodierung des FM-Stereorundfunksignals |

| Sterndreieckschaltung | Umrechnung spezieller Widerstandsschaltungen mit Anwendungsbeispiel |

| Sternschaltung | Schaltung eines Drehstromgenerators |

| Störstellen | beschreibt p- und n-Halbleitern mit dem Energiebändermodell |

| Strom | erklärt den Strom als bewegte elektrische Ladung |

| Stromanpassung | ein innerhalb der Leistungsanpassung beschriebener Spezialfall |

| Stromgegenkopplung | Arbeitspunktstabilisierung beim Transistorverstärker in Emitterschaltung |

| Stromkreis | behandelt die Eigenschaften des geschlossenen Gleichstromkreises |

| Strommessung | korrekte Strom- und Spannungsmessung im Stromkreis |

| Stromspiegel | eine integrierte Konstantstromquelle mit mathem. Hintergrund |

| Stromsteuerkennlinie | beschreibt das Stromsteuerkennlinienfeld bipolarer Transistoren |

| Stromverstärkung | definiert die Stromverstärkung im Kennlinienfeld der Transistoren |

| Subnetzverfahren | IP-Adressen nach dem Subnetzverfahren für IPv4 |

| Subtrahierverstärker | der OPV als Subtrahierer und Brückenspannungsverstärker |

| Summierverstärker | am Beispiel eines invertierenden OPV als Umkehraddierer |

| Switch | eine Komponente in Rechnernetzwerken |

| Tantalkondensator | über Aufbau und Eigenschaften dieser Elektrolytkondensatoren |

| Tastkopf | prinzipieller Aufbau und Berechnung eines 10:1-Tastkopfs |

| TCP/IP | Protokolle für das Ethernet und Internet |

| Temperaturkoeffizient | Allgemeines zur Temperaturabhängigkeit von Widerständen |

| T-Filter | stellt eine spezielle Variante für Filterschaltungen vor |

| TFT-Dünnfilmtransistor | zeigt das Ansteuerprinzip einer aktiven LCD-Zelle |

| Thévenin-Äquivalent | Ersatzspannungsquelle zur Vereinfachung linearer Netzwerke |

| Thyristor | seine Halbleitereigenschaften, Kennlinien, Thyristorersatzschaltung |

| Thyristordiode | eine Vierschichtdiode als Triggerhalbleiterelement |

| Tiefpass | Diagramme von RC- und RL-Spannungsteilern und mathem. Beziehungen |

| TN-Systeme | wichtige Enegieversorgungsnetze wie TN-C, TN-S, TN-C-S, TT |

| Token-Passing | Token Ring und Token Bus; Zugriffsverfahren im Ethernet |

| Ton | Beispiele und Unterschiede zwischen Ton und Klang in der Akustik |

| Transformator | der ideale Trafo als U-, I-, und Z-Wandler |

| Transistor | das Funktionsprinzip bipolarer Transistoren mit Lehrfilm |

| Transistorausgangswiderstand | vereinfachte und ausführliche mathem. Herleitung |

| Transistorgrundschaltung | allgemeine Darstellungen zur Emitter-, Basis- und Kollektorgrundschaltung |

| Transistorkennlinien | erklärt die einzelnen Kennlinienfelder bipolarer Transistoren |

| Transistorschalter | seine Arbeitsweise bei ohmscher, kapazitiver und induktiver Last |

| Transistorverstärker | Darstellung der Arbeitsweise im Mehrquadrantenfeld mit interaktivem Lehrfilm |

| Transistorverstärker | Arbeitspunktstabilisierung und Gegenkopplungen bei Emitterschaltungen |

| Transitfrequenz | Transistorkennwert, bezogen auf die Stromverstärkung von 1 |

| Transitfrequenz | Begriffsdefinition und das Bandbreite-Verstärkungs-Produkt |

| Triac | eine bidirektionale Thyristordiode, ein Steuerbauteil für Wechselstrom |

| Triggerdiode | der Diac, eine Dreischichtdiode |

| trigonometrische Funktionen | mathematische Herleitungen der Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck |

| Trimmkondensator | zeigt Bauformen einiger Kondensatortypen |

| Triplett | ein molekularer Anregungszustand bei der Photonenemission |

| Tunneldiode | vereinfachte Darstellung des Tunneleffekts, die Diodenkennlinie |

| Twisted-Pair-Kabel | Übertragungsmedium in Netzwerken |

| Überlagerungsverfahren | zur Ermittlung von Strom und Spannung an einem Brückenwiderstand |

| Übertragungsfunktion | mathematisch nicht komplexe Herleitung für den RC- und RL-Tiefpass |

| Übertragungsfunktion | mathematisch nicht komplexe Herleitung für den RC- und RL-Hochpass |

| Übertragungsfunktion | komplexe Herleitung für den RC-Bandpass |

| Übertragungsfunktion | komplexe Herleitungen für ohmsch belasteten RC- Hoch- und Tiefpass |

| Übertragungsverhalten | Amplitudenfrequenzgang und Phasengang einer Emitterschaltung |

| Umkehraddierer | der invertierende OPV als Summierverstärker |

| Umkehrverstärker | Arbeitsweise des invertierenden OPV |

| Upconverter | Arbeitsweise des Drossel-Aufwärtswandlers mit Simulationsdiagrammen |

| Vakuumfluoreszenz (VFD) | Aufbau und Funktion von VFD-Anzeigeeinheiten |

| Varicap | Anwendung der kapazitiven Eigenschaft der pn-Sperrschicht |

| Varistor (VDR) | spannungsabhängiger Widerstand, Eigenschaften und Kennlinienverlauf |

| VCO | spannungsgesteuerter Oszillator, interaktiver Lehrfilm |

| Vektorskop | Farbartsignale in der Vektorskopdarstellung, interaktiver Lehrfilm |

| Verhältnisdiskriminator | FM-Demodulation mit symmetrischen und unsymmetr. Ratiodetektor |

| Verlustfaktor | Verhältnis von Blind- und Realanteil bei Wechselstromwiderständen |

| Verlustfaktor | speziell bezogen auf Kondensatoren mit Übersichtsdiagramm |

| Verlustleistung | bei Kondensatoren im Wechselstrom- und Impulsbetrieb |

| Verstärker | Grundlagen zum Transistorverstärker in Emitterschaltung |

| Verstärker | Arbeitsweise eines Transistorverstärkers im Kennlinienfeld |

| Verstärker | Grundschaltungen mit bipolaren Transistoren |

| Verstärkungsmaß | logarithmische Verstärkungswerte, Pegelwerte mit fester Bezugsgröße |

| Verzerrungen | Erklärungen zu linearen und nichtlinearen Verzerrungen |

| Verzerrungsfaktoren | Klirrfaktor, THD-Wert, Differenzton- und Intermodulationsfaktoren 2. / 3. Ord. |

| Vierquadrantenfeld | Kennlinienfelder und dynamische Arbeitsparameter bipolarer Transistoren |

| Villardschaltung | eine Einpuls-Gleichrichtschaltungen zur Spannungsvervielfachung |

| virtuelle Masse | Eigenschaft des E− oder N-Eingangs eines OPV |

| Wechselgrößen | allgemeine und mathem. Informationen zu diversen Wechselgrößen |

| Wechselspannung | Entstehen sinusförmiger Spannungen, Zeiger- und Liniendiagramm |

| Wechselspannungsteiler | berechnetes Beispiel eines 10:1 und 5:1 Wechselspannungsteilers |

| Wechselspannungsverstärkung | mathematische Herleitung für eine Emitterschaltung |

| Wechselstromersatzschaltung | für einen Transistorverstärker in Emitterschaltung |

| Wechselstromgenerator | Arbeitsprinzip eines Wechselstromgenerators (Lehrfilm) |

| Wechselstromleistung | ausführlichere mathem. Herleitung zur Wechselstromleistung |

| Wechselstromverstärkung | mathematische Herleitung für eine Emitterschaltung |

| Wechselstromwiderstand | das Widerstandsverhalten von R, L und C im Wechselstromkreis |

| Wellenwiderstand | mathematischer Hintergrund zum Wellenwiderstand von Leitungen |

| Widerstand | mathematische Definition des elektrischen Gleichstromwiderstands |

| Widerstandsbrücke | Stern-Dreieck-Umrechnung für eine unabgeglichene Widerstandsbrücke |

| Widerstandsmessbrücke | mathematische Herleitung der abgeglichenen Wheatstone'schen Brücke |

| Widerstandsnetzwerk | gemischte Reihen- und Parallelschaltung von Wirkwiderständen |

| Widerstandsoperator | mathematische Herleitung der Wechselstromwiderstände |

| Widerstandsrauschen | verursacht durch thermische Elektronenbewegung |

| Wien-Brückengenerator | ein RC-Oszillator nach Wien-Robinson mit mathematischer Herleitung |

| Wien-Glied | spezieller RC-Bandpass mit komplexer Übertragungsfunktion |

| Wilson-Stromspiegel | zeigt eine verbesserte integrierte Konstantstromquelle |

| Winkelfunktionen | mathematische Herleitungen für Winkel im rechtwinkligen Dreieck |

| Wirbelstrom | die Entstehung, Anwendung, und Verhinderung der Wirbelströme |

| Wirkarbeit | mathematische Herleitung der Wirkarbeit bei Sinussignalen |

| Wirkleistung | mathematische Herleitung der Wirkleistung und Wirkarbeit |

| Wirkungsgrad | Definition des Wirkungsgrads für elektrische Arbeit und Leistung |

| Wirkwiderstand | reeller ohmscher Widerstand im Wechselstromkreis |

| XY-Mikrofonverfahren | erklärt das XY-Mikrofonverfahren für Stereofonie (interakt. Lehrfilm) |

| Zähldiskriminator | am Beispiel der FM-Demodulation durch Integration von Rechteckpulsen |

| Z-Diode / Zener Diode | ausführlichere Informationen zu Stabilisierungsdioden |

| Zeigerdiagramm | mathem. Auswertung der Zeigerdiagramme für RC-, RL-, und RCL-Schaltungen |

| Zeigerdiagramm | Darstellung sinusförmiger Größen durch Zeiger- und Liniendiagramme |

| Zeilensynchronsignal | beschreibt das Horizontal-(Zeilen)austast- und Synchronsignal im Fernsehen |

| Zeitmultiplex | eine zeitversetzte Abtastung vieler Signale mit dem gleichen Tastträger |

| Zeitmultiplexverfahren | beschreibt die FM-Stereodemodulation mittels Schaltdecoder |

| Zenereffekt | der Spannungsdurchbruch bei Z-Dioden im Sperrbereich unter 5 Volt |

| ZM-Demodulation | die Notwendigkeit des Hilfsträgers zur Demodulation des ZM-Signals |

| Zobelglied | eine parallel zum Verstärkerausgang liegende RC-Reihenschaltung |

| Zobelglied | der Einfluss des Filters auf die Lautsprecher- und Leitungsimpedanz |

| Zweigstromanalyse | Berechnung eines linearen Netzwerks mit Determinanten |

| Zweiseitenbandmodulation | Signaldarstellungen und mathematische Beschreibung der ZM-Modulation |

| Zweiweggleichrichtung | eine Zweiwegmittelpunkt- und Zweiwegbrückengleichrichtung mit Animation |

********************************************************I*

Stammverzeichnis

Auswahlmenü zu Akustikthemen

Auswahlmenü zu Allerlei

Auswahlmenü zu R L C - Schaltungen an Gleichspannung

Auswahlmenü zu R L C - Schaltungen an Wechselspannung

Auswahlmenü zur Gleichrichtung, Spannungs- und Stromversorgung

Auswahlmenü zu Elektronikbauteilen

Auswahlmenü zu Kondensator und Spule

Auswahlmenü zu Halbleitern

Auswahlmenü zu Flash und ActionScript

Auswahlmenü zu Elektrizität & Materie

Auswahlmenü zu Elektrizitätsbegriffen

Auswahlmenü zum Elektromagnetismus

Auswahlmenü zu spezielle Grundlagen

Impressum

Kontaktformular

Auswahlmenü zur Mathematik

Inhaltsübersicht zu den Auswahlmenüs

Auswahlmenü zur PC-Netzwerktechnik

Sachregister A-Z des Elektroniktutor-Webprojekts mit Inhaltshinweisen

Auswahlmenü zur allgemeinen Signalkunde

Auswahlmenü zu Oszillatorschaltungen

Auswahlmenü zu Modulations- und Demodulationsverfahren

Sitemap für das Webprojekt Elektroniktutor

Anzeigen zum internen Suchergebnis

Auswahlmenü zur Gerätetechnik

Auswahlmenü zu Rundfunk, Fernsehen, Video

Auswahlmenü zu Allgemeines zu Transistorschaltungen

Auswahlmenü zu Verstärkerschaltungen mit Transistoren

Auswahlmenü zu Schaltungen mit Operationsverstärkern

Akustik

Allerlei

Die Eins

Freundschaftstreffen

Goldener Schnitt

Palindromgenerator

Primzahlen

Rekursionen

Schuljahr

Textaufgaben

Universum

Wissen und Frauen

Zahl 153

Zahlen in Reihen

Zahlenkuriositäten

Ziffernraten

Zyklische Zahlen

Analogtechnik

Anpassungsarten

Belasteter RC-Pass

Differenzierglied

Durchflusswandler

Einweggleichrichtung

Ersatzspannungsquelle (Thévenin-Äquivalent)

Ersatzstromquelle (Norton-Äquivalent)

Filterschaltungen

Frequenzweichen

Gleichwertige Reihen- und Parallelschaltungen

Hochpass

Innenwiderstand

Integrierglied

kapazitiver Spannungsteiler

Kompensation

Komplexe Widerstandsberechnung

Kondensator im Gleichstromkreis

Konstantspannungsquelle

Konstantspannungsquelle. Prinzip und allgemeine Hinweise zu Konstantspannungsquellen

Konstantstromquelle

Lineare Netzwerkanalyse

Netzteilschaltungen

Ohmscher Spannungsteiler

Parallelschaltung

Parallelschwingkreis mit Resonanz- und Grenzfrequenzen

Parallelstabilisierung

RC-Bandpass

Regelverstärker

Reihenschaltung

Reihenschwingkreis

Schwingkreis

Serienstabilisierung

Spannungssiebung

Spannungsvervielfachung

Sperrwandler

Spule im Gleichstromkreis

Stabilisierung mit Z-Diode

Stern-Dreieck Widerstandsschaltung

Stromkreis

Tiefpass

Widerstandsmessbrücke

Widerstandsnetz

Wien-Glied

Zobel-/Boucherotschaltung

Zweiweggleichrichtung

Analogverstärker

Basisschaltung

Bistabile Kippstufe

Bootstrap-Schaltung

Class-A Verstärker

Darlingtonschaltung

Differenzierer

Differenzverstärker

Emitterschaltung

Entzerrerverstärker

Gegentaktverstärker im AB-Betrieb

Gegentaktverstärker im B-Betrieb

Impedanzwandler

Instrumentenverstärker

Integrierverstärker

Invertierender Operationsverstärker

Kleinleistungsverstärker

Kollektorschaltung

Komplementärendstufe

Leistungsverstärker

Mehrstufenverstärker

Monostabile Kippstufe

NIC, Negative Impedance Converter

Operationsverstärker

OPV als Komparator

Quasikomplementärendstufe

Schmitt-Trigger

Serien-Gegentaktverstärker

Signalgegenkopplung

Subtrahierer

Transistor als elektronischer Schalter

Transistorausgangsimpedanz

Transistorgrundschaltungen

Transistorverstärker

Umkehraddierer

Verstärkerkopplungen

Bauteilkunde

Bipolare Transistoren

Drehkondensatoren

Farbcode bei Kondensatoren

Feldeffekttransistor

Fotodiode

Gold Cap Doppelschichtkondensator

Halbleitercodierung

Halbleiterdiode

Hallgenerator

Idealer Transformator

IEC-Norm

Kapazitätsdiode

Keramikkondensatoren

Kondensator

Kondensatorbauformen

Kondensatorkenndaten

Kunstoff-Folien-Kondensatoren

Lichtabhängiger Widerstand

Lumineszenzdiode

Magnetfeldabhängiger Widerstand

Metall-Papierfolien-Kondensator

MOS-Feldeffekttransistor

NF-Übertrager

OLED

PIN-Diode

PTC- und NTC-Widerstände

Realer Transformator

Schottkydiode

Selbstinduktion

SMD Code bei Kondensatoren

SMD Code bei Widerständen

Spannungsabhängiger Widerstand

Spartransformator

Spule

Stabilisierungsdiode

Tantalkondensator

Temperaturkoeffizient

Thyristor

Transistorgrenzwerte

Transistor h-Parameter

Transistor Kennlinienfelder

Triac

Triggerhalbleiterelemente

Tunneldiode

Wärmebelastung

Widerstandsfarbcode

Wirkwiderstand

Fachmathematik

Determinanten

Dezibel

Die Gerade - Polynomfunktion 1. Grades

Fourierreihen

Galtonbrett

Komplexe Darstellung sinusförmiger Größen

Komplexe Rechnung

Lineare Gleichungssysteme

Mathematische Folgen

Mathematische Reihen

Matrix - Matrizen

Operatoren der Widerstände und Leitwerte

Polynomdivision

Pythagoras

Quadratische Ergänzung

Systemtheorie und Signalverarbeitung

Winkelfunktionen

Flash, ActionScript

Bitmapgrafiken im Flashfilm verwenden

Externe Daten im Flashfilm verwenden

Flash-Uhr, dokumentiertes Programm

Funktionsgraphen, dokumentierte Programme

Interaktiver Flash-Rechner, dokumentierte Programme

Intervallsteuerung mit ActionSript

Programmieren mit ActionScript in Flash

Soundobjekte in Flash

Variablen in ActionScript

Grundlagen

Atombausteine

Atommodelle

Betriebsmittelkennzeichen

Bindungsarten

Blindwiderstände von Induktivität und Kapazität

Dreiphasenwechselspannung

Elektrisches Feld

Elektrizität

Elektrochemie

Elektromagnetismus

Elektronengeschwindigkeit

Elektronenverteilung

Energieversorgungsnetze

Generatoren

Halbleiterwerkstoffe

Induktion

Leistung

Leitfähigkeit

Leitungen

Leitwert

Lichtemission

Magnetfeldenergie

Magnetfeldgrößen

Magnetisierungskurve

Magnetischer Kreis

Magnetismus

Messgerätesimulation

Ohmsches Gesetz

Optoelektronik

Ortskurven

Piezoeffekt

Primärzellen - Galvanische Zellen

Rückkopplung

Schutzmaßnahmen

Sekundärzellen - Akkumulatoren

Signalverzerrungen

Spannung

Spezifischer Widerstand

Strom

Thermisches Rauschen

U-, I-Messung

Verlustfaktor

Wechselstromleistung

Zeigerdiagramme

Internet

Ethernettopologie

Leitungscode

Netzwerke

Netzwerkkomponenten

OSI-Referenzmodell

TCP/IP-Protokolle

Übertragungsmedium

Zahlensysteme

Zugriffsverfahren

Lexikon

Bell

Bloch

Bohr

Broglie

Colpitts

Coulomb

Diamagnetismus

Einstein

Elektronenspin

Esaki

Euler

Faraday

Ferromagnetismus

Fourier

Galvani

Gauss

Grammäquivalent

Hall

Heisenberg

Henry

Hertz

Kirchhoff

Lenz

Lorentz

Lumineszenz

Meißner

Ørsted

Paramagnetismus

Pauli

Planck

Proportionalität

Schottky

Schrödinger

Shannon

Siemens

Sommerfeld

Strom

Tesla

Tunneleffekt

Weber

Weiss

Wheatstone

Wirbelstrom

Zener

Lexikon/Farbringdecoder

Signalkunde

Amplitudenmodulation

Amplitudenumtastung

AM-Zeigermodell

Colpitts-Oszillator

Einseitenbandvwerfahren

Elektrische Signale

FM Demodulation

Frequenzmodulation

Frequenzumtastung

Hartley-Oszillator

Meißner-Oszillator

Modulationsverfahren

PAM-, PCM-Flashfilm

Phasenmodulation

Physikalische Signalgrößen

Pulscodemodulation

Pulsamplitudenmodulation

Quadraturamplitudenmodulation

Quarzoszillator

RC-Oszillator

Restseitenbandmodulation

Signaladdition

Signalausbreitung

Sinusspannung

Sinussignale

VCO - Spannungsgesteuerter Oszillator

Wien-Robinson-Oszillator

Zweiseitenbandmodulation

Technologien, Gerätetechnik

Farbfernsehempfangstechnik

Farbfernsehsendetechnik

Feldemissionsdisplay

Fernsehtechnik

Fernsehtonverfahren

Kathodenstrahlröhre

LCD-TFT-Flachbildschirm

OLED-Display

Plasmabildschirm

SED Flachbildschirmtechnik

RGB-Farbkreis der Fernsehtechnik

Stereorundfunk

Vakuumfluoreszensanzeige

Vektorskop

Technologien/Video

AblaufsteuerungBand-Kopf-Charakteristik

Bandlauf

Blockschaltbild zur Chroma-Aufnahme

Capstan-Servo

CCIR-Norm

Chroma-Signalaufnahme

Colorsignal-Wiedergabe

Color-Übersprechdämpfung

Crispening-Schaltung

Dropoutkompensator

Doppel-Limiterschaltung

Kopftrommel-Servo

Phasenregelung

Rauschzonen

Servokreise

Signaljustierung

Spuraufzeichnung

VHS-Spurlage

Videokopf

Videokopfsteuerung

Videonormen

Video-Signalaufnahmeweg

Video-Signalwiedergabe

Videotechnik

Y-Signalaufbereitung

DIN A4 ausdrucken

ENDE