http://sites.schaltungen.at/elektronik/lectron-wuerfel/bipol-systemWels, am 2017-02-08BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken

*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger

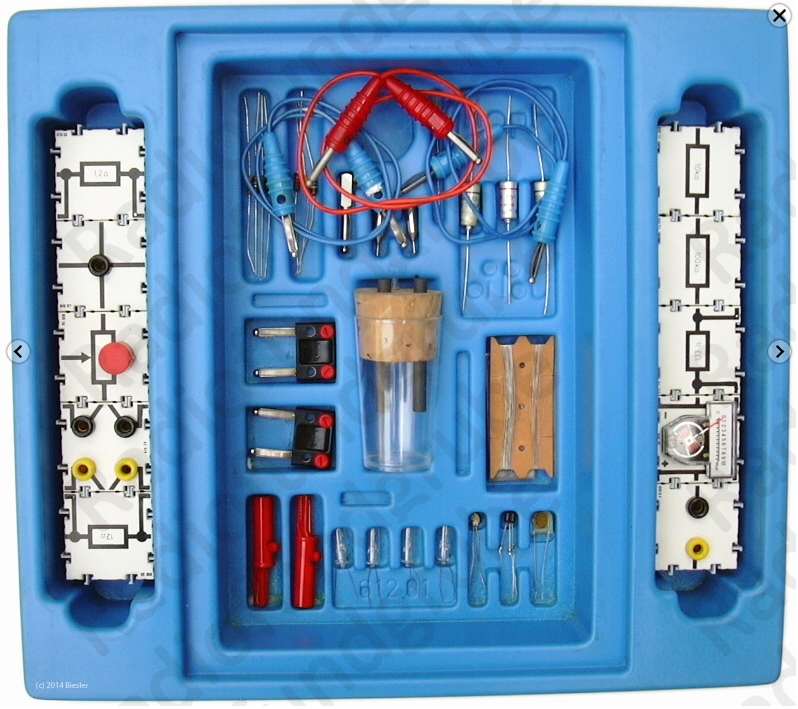

********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_elektronik-lectron-wuerfel/bipol-system (xx Seiten)_1a.pdfBIPOL Elektronik Lehrbaukasten 612 02 Hopt KG 1968 OVP Baukasten ElektrotechnikBipol Lehrbaukasten 612 02 zur Darstellung elektrischer Bauteile im Wechselstromkreis. BIPOL Hopt 612 60 Elektronik Baukasten 70er Jahre

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61201 - Gleichstromtechnik

Der analoge Grundkasten 61201 (Gleichstrom) beinhaltet 50 Versuche, angefangen vom einfachen Stromkreis bis hin zu den Grundlagen der Halbleitertechnik

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61202 - Wechselstromtechnik

Der analoge Grundkasten 61202 (Wechselstrom) ermöglicht den Aufbau von 54 Versuchen. Dabei werden Versuche zum Magnetismus, Induktion und elektrischen Schwingungen aufgebaut. Danach folgen Schaltungen wie Meißnersche Oscillatoren, Gleichspannungswandler und der Transistor als Verstärker. Am Ende folgen noch Schaltungen mit verschiedenen Flip-Flop-Schaltungen und Multivibratoren.

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61203 - Computertechnik

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61202 - HF-Technik

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61260

Mit dem Ergänzungskasten 61260 können sieben Schaltungen aufgebaut werden:

Ein Mikrofonverstärker, Versuch über die akustische Rückkopplung, Telefonverstärker, Wechselsprechanlage, Tongenerator, Durchgangsprüfer und ein Morseübungsgerät.

Elektronik Lehrbaukasten Bipol 61261

Mit dem Ergänzungskasten 61261 können noch weitere 16 Schaltungen aufgebaut werden.

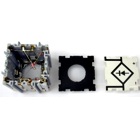

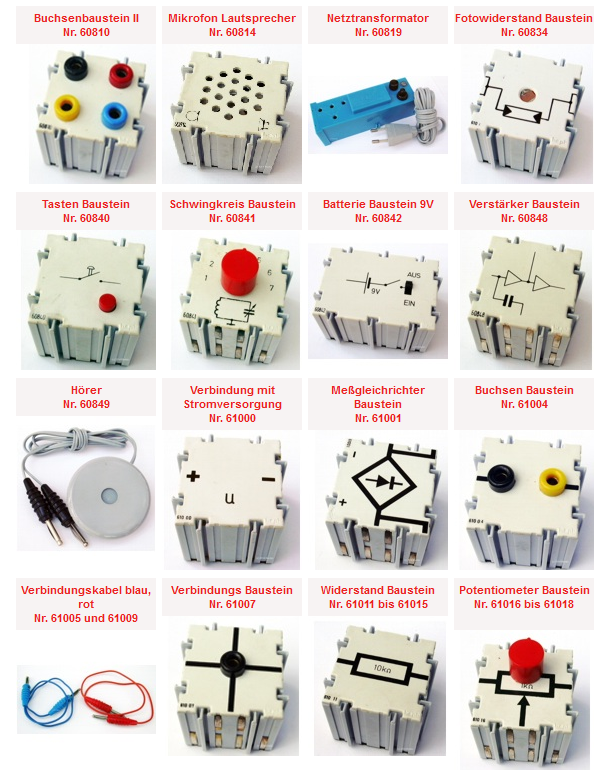

(Der Ergänzungskasten 61260 ist zusätzlich erforderlich). Dazu gehören neben einem Detektorempfänger, fotoelektrische Schaltungen mit dem lichtempfindlichen Widerstand (LDR) und verschiedene Blinkschaltungen. Elektronik in Bausteinen BIPOL-Beschreibung 300_b_BIPOL-x_BIPOL-System - BIPOL-Würfel - Beschreibung (12 Seiten)_1a.pdf BIPOL-Anleitungsheft 300_b_Hopt-x_BIPOL- Experimentiersystem - Anleitung (50 Seiten)_1a.pdf Die moderne Technik wäre ohne Elektronik undenkbar. In ihren Grundlagen wird sie durch Elektronik-Baukästen jedermann spielerisch beigebracht. Für Unterricht, Demonstration und pädagogisches Spiel eroberten sich Elektronik-Baukästen Anhänger jeder Alters- und Berufsgruppe. Die hervorragenden „BIPOL"-Elektronik-Bau-kästen von Hopt (Bundesrepublik Deutschland) werden in Österreich von WSW (Wiener Schwachstromwerke) vertreten. Besondere Vorteile des BIPOL-SYSTEMS sind: In zerlegbaren Kunststoffwürfeln aus wärme- und kältebeständigem Makralon (-90 bis +135 Grad C) sind die einzelnen Schaltelemente, wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Meßinstrumente, Lautsprecher, Mikrofone, ja sogar ganze Module (Verstärker) und integrierte Schaltungen, eingebaut. Die Kunststoffwürfel sind 45x45x40mm groß. Durch runde Aussparungen in ihren abnehmbaren Böden sind die eingebauten Teile zu erkennen. Die ebenfalls abnehmbaren Deckel sind mit den zugehörigen Schaltsymbolen bedruckt. Ein eigenes Federkontaktsystem sorgt für einwandfreie elektrische Verbindung der Bausteine untereinander. Die hartversilberten Kontakte sind doppelt ausgeführt und selbstreinigend. Die Kontaktierung erfolgt in zwei Ebenen, wobei die obere der Signalleitung und die untere der Stromversorgung dient. Die mechanische Verbindung von Baustein zu Baustein erfolgt durch Ineinanderschieben in die Krallenverzahnung von Würfel zu Würfel. Dadurch ist ein selbsttragender Aufbau der Schaltung, ohne daß eine Grundplatte benötigt wird, gegeben. Der Halt der Schaltungen ist so groß, daß sie unbedenklich aufgehoben werden können. Es gibt auch kleine, einschiebbare Haken, die es ermöglichen, die ganze Schaltung wie ein Bild an die Wand zu hängen. Die zusammengesetze Schaltung als ganzes ist auch aus größter Entfernung gut erkennbar. Von erfahrenen Pädagogen zusammengestellte Anleitungsbücher sind den Baukästen beigegeben. Sie enthalten jeweils auf der linken Seite die Versuchsbeschreibung einschließlich Theorie und auf der rechten Seite das Schaltbild, Stücklisten und Abbildungen der Versuche. Zwei Baukästen des BIPOL-SYSTEMS aus dem Lehrprogramm sind hier dargestellt; links der Kasten „Gleichstromkreis", rechts der Kasten „Wechselstromkreis". Hier ist auch der Aufbau der Anleitungsbücher (links hinten) ersichtlich. Den Aufbau und das Zusammenfügen der einzelnen Elektronik-Bausteine aus dem BIPOL-SYSTEM läßt diesese Bild deutlich werden. Die Krallenverzahnung gewährleistet einen sicheren Halt der ganzen Schaltung. Derzeit sind die BIPOL-Elektronik-Baukästen nach vier Programmen zusammengestellt: 1. Lehrprogramm: Es enthält die Baukästen Gleichstromkreis, Wechselstromkreis, Computertechnik und HF-Technik. 2. Experimentierprogramm: Es enthält den Experimentierbaukasten Analogschaltungen und den Experimentierkasten Digitalschaltungen sowie Ausbaukästen und Einzelbausteine. 3. Laborprogramm: Dazu werden Bausteine mit verschiedenen Schaltungswegen geliefert, in die einzelne Bauteile eingesteckt und ohne Löten festgeklemmt werden können. Unbeschaltete Bausteine samt Kontaktteilen stehen hier ebenfalls zur Verfügung. 4. Computerprogramm: Es besteht aus einer Anzahl von Einzelbausteinen, zum Teil mit integrierten Bauteilen bestückt, die die typischen Elemente der Computertechnik wie Gatter, Inverter, Buffer, Flip-Flops usw. enthalten. Allein aus dieser Aufzählung ist ersichtlich, daß es sich beim BIPOL-SYSTEM um eine wohldurchdachte Konstruktion handelt, die eine beliebige Konstruktion der Bausteine auch in frei gewählten Schaltungen erlaubt und so die Elektronik nicht nur nahebringt, vielmehr auch für Versuche und Experimente in Labors, Schulen, Universitäten geeignet ist. Ein näherer Blick im Radio- oder Bastlergeschäft auf die Baukästen des BIPOL-SYSTEMS wird seine Vielseitigkeit noch deutlicher werden lassen.

Das Bipol Experimentiersystem

Die Firma R. & E. Hopt KG aus Rottweil brachte im Jahr 1968 die ersten Bipol Elektronik-Lehrbaukästen heraus.Bipol Experimentierkästen.

Die Bauteile und Baugruppen wurden in Kunststoffwürfel mit den Maßen 45x45x41mm untergebracht. Der tragende Aufbau des Bipol-Würfel besteht aus Makrolon, einem von -90° bis +135° sehr temperaturbeständigen Kunststoffmaterial. Die Würfel werden an den Seitenflächen mit einer Art Nut- und Federlamellen zusammengesteckt. Dies erlaubt auch einen selbsttragenden Aufbau. Somit können die zusammengefügten Bausteine auch im Unterricht an der Tafel mit extra dafür vorgesehene Haken aufgehängt werden. Für die elektrischen Verbindungen sorgen versilberte Kontaktfedern zwischen den Bausteinen. Dabei verbindet die obere Kontaktreihe (A) die Bauteile untereinander und die untere Kontaktreihe (B) ist für die Versorgungsspannungen der Baugruppen vorgesehen. Die Bausteinwürfel kann man sehr leicht öffnen indem man den Deckel oder den Deckelboden einfach abnimmt. Über ein 6V-Batteriefach erfolgt die Stromversorgung. Benötigt man andere Spannungen oder Ströme, können die Versorgungsbausteine einfach durch Stecken in Serie oder Parallel geschalten werden. Auch ein stabilisiertes Netz- Ladeteil und ein dafür vorgesehener NC-Akkubaustein wurde als Stromversorgung angeboten. Die meist symbolisch dargestellten Bausteine enthalten neben den üblichen passiven- und aktiven Bauteilen viele fertige Baugruppen, wie Verstärker, Generatoren, Kippstufen usw., was den Bezug zu einem "echten" Stromlaufplan in der Elektrotechnik nicht unbedingt erleichterte und damit den Lerneffekt nicht unbedingt förderte. Das Bipol-Programm sollte einmal mit mehr als 50 passiven und aktiven Bauteilen, 73 analogen und 42 digitalen Baugruppen ergänzt werden. Viele wurden zwar in den nächsten Jahren noch angekündigt aber dann doch nicht mehr produziert. Für die Baukästen waren folgende Lehrgänge vorgesehen: Lehrbaukasten 61201 - Gleichstromtechnik Lehrbaukasten 61202 - Wechselstromtechnik Lehrbaukasten 61203 - Computertechnik Lehrbaukasten 61204 - HF-Technik Neben den analogen Ergänzungskästen 61260 und 61261 gab es noch die Grundkästen 61250 für analoge Schaltungen und die Grundkästen 61251 für digitale Schaltungen. Zusätzlich wurde noch ein sogenanntes "Laborprogramm" mit den Bausteinnummern 61400ff angeboten. Diese Bausteine waren etwas kleiner in der Bauform. Das Laborprogramm konnte mit Bauteilen selbst bestückt werden indem die Bauteile von Oben in die dafür vorgesehenen Kontakt-Löcher gesteckt werden. Dafür fehlten bei diesen Bausteinen die Kontaktfedern an den Stirnflächen, http://www.radiofundgrube.de/exp_bipol.php ********************************************************I* Experimentierkästen

Der Kosmos Radiomann und andere Kosmos Experimentierkästen

Die Abbildung zeigt den Kosmos Radiomann von 1954

mit dem Titel: Vom Gebirg zum Ozean - Alles hört der RADIOMANN 80 Versuche von der elektr. Batterie bis zum selbstgebauten Fernempfänger für Jung und Alt von Wilhelm Fröhlich Ein Klick auf das Bild zeigt weitere Details zu den Kosmos Experimentierkästen.

Im Jahr 1822 erhält Johann Friedrich Franckh in Stuttgart die Erlaubnis zur Gründung einer Verlagsbuchhandlung.

Nach Eintritt des Bruders Friedrich Gottlob Franckh wird im Jahr 1826 das Unternehmen "Gebrüder Franckh" gegründet. 1893 kaufen Walther Keller und Euchar Nehmann den "Franckh-Verlag" und nennen ihn fortan "Franckh'sche Verlagsbuchhandlung W. Keller & Co." Der erste Kosmos-Experimentierkasten erschien 1921 und nannte sich "KOSMOS BAUKASTEN ELEKTRO". Das zu dieser Zeit spannende Thema Elektrotechnik war ursprünglich für Bildungseinrichtungen wie Schulen und Ausbildung gedacht, fand aber auch Käufer unter vermögenden Privatleuten. Auch das Thema Radio wurde dabei experimentell anhand eines Detektor-Empfängers berücksichtigt. 1924 brachte der Verlag die Zeitschrift "Radio für Alle" heraus. Es folgten Experimentierkästen für Elektro, Chemie, Optik und Foto, Mikroskopie und Computertechnik. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Volksschullehrer Wilhelm Fröhlich erschien 1930, 4 Jahre vor dem legendären "Radiomann", der erste Radio-Experimentierkasten "KOSMOS-Baukasten RADIO" in einem Holzkasten, der zugleich als Gehäuse für das Radio diente. Die erste Auflage des "Radiomann" erschien im Jahr 1934. Es folgte 1935 die zweite und 1938 die dritte Auflage, bis 1940 die 4. Auflage erschien. Typisch für die Auflagen 1-4 sind die Suetterlin-Beschriftung auf dem Deckel die ab 1942 in Deutschland verboten wurde. Die Röhren für die Radio-Experimente mussten dazu gekauft werden. Empfohlene Röhren waren zu dieser Zeit die RE 074d, U 409D und die DG 407. Die Raumladegitterröhre DM300 kam erst später. Bei diesen Doppelgitterröhren musste man unbedingt beachten ob man sie in Raumlade-, oder Schutzgitterschaltung betreibt. Die "neue" DM300 ist keine Raumladegitterröhre mehr sondern eine Schirmgitter-Tetrode. Zu erkennen am unterschiedlichen Sockel-Seitenschluß des Gitters. Später wurde die DM300 durch die moderne Röhre EF98 ersetzt. Bis Ende der 50er Jahre wurden noch die Holzgrundplatten und Wabenspulen eingesetzt. Danach fand eine generelle Systemumstellung statt. Der deutscher Ingenieur und Autor Heinz Richter hat hierbei sicher großen Einfluß gehabt und der mittlerweile fast 65-jährige Wilhelm Fröhlich war bestimmt nicht immer seiner Meinung. Statt Holzgrundplatten wurden Kunststoffteile mit entsprechenden Federkontakten eingesetzt. Der Kastendeckel bekam ein neues moderneres Bild der 60er Jahre und die Kastenunterteilung wird mit einem Plasikformteil realisiert. Die Wabenspulen wurden durch runde Pappspulen ersetzt. Für die Röhre DM300 kam die EF98 und der Transistor als aktives Bauelement fand Einzug in den Kasten. Als Hinweis für die Halbleiter wurde ein roter Aufkleber auf dem Kasten angebracht. Die 12. Auflage aus dem Jahr 1958 war so gesehen die letzte echte "Fröhlich-Ausführung" des Radiomann und 1960 war die "Fröhlich-Ära" des klassischen Radiomann für den Kosmos-Verlag beendet. Wilhelm Fröhlich zog sich 1964 im Alter von über 70 Jahren mit "Kinderlabor" und "Elektrofilius", die er seinen Kindern Cornelia und Rainer gewidmet hat, zurück. Heute bietet der Kosmos-Verlag neben Physik und Elektronik auch Kästen für erneuerbare Energien, Mikroskopie, Pflanzenkunde u.v.m. in seinem Sortiment.

Die Philips Experimentierkästen

Die Abbildung zeigt den Philips EE2003 von 1974

Herausgegeben von der Deutschen Philips GmbH, Abt. Technische Spielwaren, 2 Hamburg 1, Mönckebergstraße 7 Ein Klick auf das Bild zeigt weitere Details zu den Philips Experimentierkästen.

Anfang der 60er Jahre kamen die ersten Experimentierkästen der EE-Serie mit den Kästen EE5 und EE10 von der Fa. Philips aus Holland auf den Markt.

Schon kurze Zeit später, Ende des Jahres 1963, folgte der EE8 und EE20 als Nachfolger des EE5 und EE10. Bei den angebenen EE-Nummern handelte es sich hierbei noch um die Anzahl der Experimente die mit dem jeweiligen Kasten aufgebaut werden konnten. Von Anfang an wurde die Verdrahtung mit Haarnadelfedern, die von unten durch die Bohrungen in die Grundplatte gesteckt und mit Spiralfedern die von oben über die Haarnadelfedern gestülpt werden, realisiert. Der Aufbauplan in Papierform galt gleichzeitig als Unterlage mit den gelochten Verbindungsstellen an denen die Bauteile mit den Klemmfedern befestigt wurden. Bei den ersten Kästen montierte man noch alle Teile auf einer ebenen Grundplatte. Später, ab der EE1000-Serie setzte man die Bedienelemente, wie Schalter, Potis, Drekos usw. auf eine senkrechte Frontplatte. Bei der 2000er Serie wurde alles wieder auf eine Kunststoff-Grundplatte gesetzt, wobei die Bedienelemente auf einer dafür ergonomisch geformten Pultform saßen. Die ersten EE-1000 mit der senkrechten Front kamen ab dem Jahr 1967 auf den Markt und die EE2000 mit den blauen Kunststoffplatten ab 1974. Als Besonderheit galten der EE1007 und EE1008 bzw. die Kästen EE2007 und EE2008. Diese Kästen boten die Möglichkeit einen Oszillografen mit umschaltbarer Zeitablenkung bis hin zu einem kompletten Fernsehempfänger aufzubauen. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Versandhaus Quelle, Ende der sechziger Jahre, gab es noch verschiedene "Parallelkästen" mit entsprechenden Nummern der angebotenen Experimentierkästen. Diese Kooperation wurde später auch mit der Firma Schuco fortgesetzt. Mitte der 80er Jahre wurde noch die 3000er Serie mit wenig Änderungen vorgestellt bevor die Firma Schuco mit den 6000er Kästen den Vertrieb übernahm. Ende der 90er war bei der Firma Schuco außer Modellfahrzeuge und Zubehör nicht`s mehr von diesen Experimentierkästen zu finden. Hier noch ein sehr interessanter Link von Norbert Schneider zur Historie der Lehrbaukästen von Philips und Schuco.

Die Stabo Experimentierkästen

Das Bild zeigt die Erstauflage des "Elektro-Stabo" von 1963

Die darauf folgenden "Funkstabo" befassten sich dann ausschließlich mit der Rundfunktechnik. Die Kästen trugen nebenbei eine dreistellige Nummer. So beim Elektro-Stabo die "350", der Funkstabo 1 die "360" und der Funkstabo 2 und 3 jeweils die Nummer "370" und "380". Die Bedeutung dieser Nummern konnte ich leider noch nicht ausfindig machen. Möglicherweise hängt es mit den in diesen Jahren noch angebotenen "stabo-Modellbau-Spiel" Kästen zusammen und gibt die entsprechenden Bestellnummern der verschiedenen Kästen an ? Herausgegeben von der GETA Hans Kolbe & Co. 32 Hildesheim, Kalenberger Graben 33 Autor der Anleitungsbücher Herbert G. Mende Ein Klick auf das Bild zeigt weitere Details zu den Stabo Experimentierkästen.

Bereits im Jahre 1951 gründete Hans Kolbe in Hannover das bekannte Unternehmen "Fuba", das auch Heute noch als ein führender Anbieter von Antennentechnik gilt.

Anfang der 60er Jahre gewann Dr. h.c. Hans Kolbe den in Göttingen geborenen Ingenieur Herbert G. Mende als Autor für sein "Lehrbaukasten-Projekt". Mende war ein beratender Ingenieur der Industrie- und Handelskammer zu Bielefeld und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Hochfrequenz-, Fernmelde- und Feinwerktechnik. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen, darunter Standardwerke insbesondere zur Elektronik sowie mehr als 1200 Fachaufsätze. 1963 wurde der erste "Elektro Stabo", mit dem hauptsächlich Versuche der Elektrotechnik aufgebaut werden konnten, herausgebracht. Es konnten vom Magnetismus über Voltasche Elemente bis hin zur Fernmeldeanlage mehr als 70 Versuchsaufbauten erstellt werden. Im gleichen Jahr kam der erste "Funk Stabo" heraus, der sich nun hauptsächlich mit der Rundfunktechnik befasste. Ein Jahr später folgte der Ergänzungskasten "Funkstabo 2" und 1965 der "Funk Stabo 3", der letzte Experimentierkasten der Stabo-Reihe. Die Verdrahtungstechnik mit den Hutschrauben und den Metall-Lochstreifen auf einer stabilen Kunststoffplatte erlaubte einen sicheren und robusten Aufbau der Schaltungen. Auch die Bauteile, wie Kondensatoren und Widerstände, sind auf einem stabilen Pertinaxplättchen verlötet und die Anschlüße der Bauteile somit nahezu unzerstörbar. Ebenso sind die Halbleiter und Spulen in Kunststoffkästchen sicher verbaut und werden wie alle anderen Bauelemente mit Schrauben auf der Grundplatte befestigt. Einzig der Aufbau nimmt seine Zeit in Anspruch bis alle Verbindungen mit den Hutschrauben und den dazugehörigen Verbindungsplättchen hergestellt sind. Neben den Elektro-Stabo Kästen brachte Stabo in den 60er Jahren noch die Stabo-Modellbau-Spiel-Kästen und bis Ende 1970 eine Autorennbahn mit dem Nahmen "Stabo-Car" auf den Markt.

Die Egger - Braun - Lectron Lehrbaukästen

Das Bild zeigt die Erstausgabe des Braun Buchlabor

"Was ist Elektronik ?“ von 1969. Das Buchlabor erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie z.B. "Schönstes deutsches Jugendbuch 1969" der Stiftung Buchkunst. Ein Klick auf das Bild zeigt weitere Details zu den Egger/Braun/Lectron Experimentierkästen.

Lectron ist ein elektronisches Lern- und Experimentiersystem deren technisch einfache Handhabung es möglich macht, besonders handwerklichen Laien, die elektronischen Schaltungen ohne Löten, Klemmen oder Stecken aufzubauen.

Wie Dominosteinchen werden die standardisierten Baugruppen in kleinen Kunststoffgehäusen auf einer leitenden Metall-Grundplatte aneinandergereiht. Kleine Magneten hinter den Kontaktflächen sorgen zwischen den Bausteinen und auf der Grundplatte für die Haftung. Dieses Experimentiersystem wurde erstmals im Jahr 1966 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg unter der Bezeichung "Egger Lectron" vorgestellt. Der Erfinder des Systems war der Ingenieur Georg Franz Greger von der Firma "Egger Modellbahn". Am 07.05. 1965 wurde es beim Deutschen Patentamt unter der Patentschrift-Nr. 1 228 081 angemeldet und am 18.05.1967 das Patent erteilt. Auszug aus der Patentschrift: "Die Erfindung bezieht sich auf einen Elektronikbaukasten mit elektrischen und/oder elektronischen Schaltelementen, die ohne Lötverbindung zu einem beliebigen Schaltungsaufbau verbunden werden können". 1967 übernimmt die Firma Braun das System und vertreibt es unter der Bezeichnung "Braun Lectron". Auch wurden Vertriebsvereinbarungen mit der amerikanischen Firma Raytheon Co. in Boston, Massachusetts getroffen. Das Äußere von Verpackung und Anleitung wird von nun an vom Designer Dieter Rams dem typischen "Braun-Design" angepasst. Als Erweiterungen kommen erste Erweiterungen hinzu, wie z.B. das bekannte "Braun-Buchlabor" mit 52 experimentellen Spielen vom einfachen Stromkreis bis hin zu den Anfängen der Computertechnik für Kinder und Anfänger. Die Illustrationen in diesem Buch sind vom Zeichner Jules Stauber gestaltet. Die Darstellungen veranschaulichen optisch nachvollziehbar die verschiedenen Experimente. Das Buchlabor erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem anlässlich der Buchmesse in Frankfurt von der Stiftung Buchkunst als das „Schönste deutsche Jugendbuch 1969“. Die Stiftung Warentest bewertete das Buchlabor 1971 mit der Testnote „sehr gut“. Ende 1970 erschienen die Anleitungsbücher auch in dänisch, englisch, französisch, niederländisch und italienisch. Ab Mitte der 70er Jahre führte der Braun-Ingenieur Manfred Walter die Lectron GmbH als eigenständige Firma und entwickelte Bausteine und Systeme stetig weiter. Die Produktbezeichnung lautet nun schlicht "Lectron" und eine Fülle neuer Bausteine kommt hinzu. Die Lehrmittel des Lectron-Systems wurden in den folgenden Jahren weiterentwickelt und das Angebot immer stärker am Bedarf von Schulen ausgerichtet. Im Jahr 2001 übergibt Manfred Walter aus Altersgründen das Lectron-System mitsamt der Produktionsanlagen dem "Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V." als Schenkung an die gemeinnützigen Organisation "Reha-Werkstatt Oberrad" (RWO). Link zur Lectron-Seite der Reha-Werkstatt Oberrad (RWO) Link zu Lectron "Heute" mit vielen Informationen über die Geschichte von Braun/Lectron (in englischer Sprache)

Das Neckermann Experimentiersystem

Der Versandhandel Neckermann brachte Ende der 60er Jahre Elektronik-Laborkästen auf den Markt:1965 das Electronic-Komplett-Labor EL 150 Best.Nr. 832/065 1970 das Electronic-Radio-Labor EL 20 1972 das Electronic-Radio-Labor EL 50 Aufgrund des Aufbaus der Kästen, sowie die Verdrahtung mit isolierten Schaltdraht und den Zugfederkontakten, kommt als Hersteller nur die Fa. LINDY-Elektronik GmbH aus Mannheim in Betracht. Ein Klick auf das Bild zeigt weitere Details zu den Neckermann Experimentierkästen. http://www.radiofundgrube.de/baukasten.php DIN A4 ausdrucken

********************************************************I*

Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE |

BRAUN Lectron >