http://sites.schaltungen.at/elektronik/batterien/alkali-refresher

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

Wels, am 2022-02-04

BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld

[ ] [ Diese Site durchsuchen]

DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken

*******************************************************************************I**

DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe

http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger

********************************************************I*

015_b_PrennIng-a_elektronik-batterien-alkali.refresher (42 Seiten)_1a.pdf

Untergeordnete Seiten (3):

siehe auch

http://sites.schaltungen.at/akkus-laden/alkalibatterie-regenerieren

https://www.mikrocontroller.net/topic/303475

https://www.mikrocontroller.net/topic/300798

https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren

Alkali-Refresher

Alkaline Primärzellen wieder aufladen / regenerieren.

~111_c_conrad-x_190905-62 AccuRefresher AR600plus für Bleiakkus, H-TRONIC - Anleitung_1a.pdf

111_c_conrad-x_190905-62 Pb Refresher-Ladegerät H-TRONIC AR600plus § ATtiny26 ULN2003 LP2950_1a.pdf

918_d_elektor-x_Alkali-Refresher - Batterieladegerät für 4 Mignonzellen § 1N4001 1N4148 LED_1a.pdf

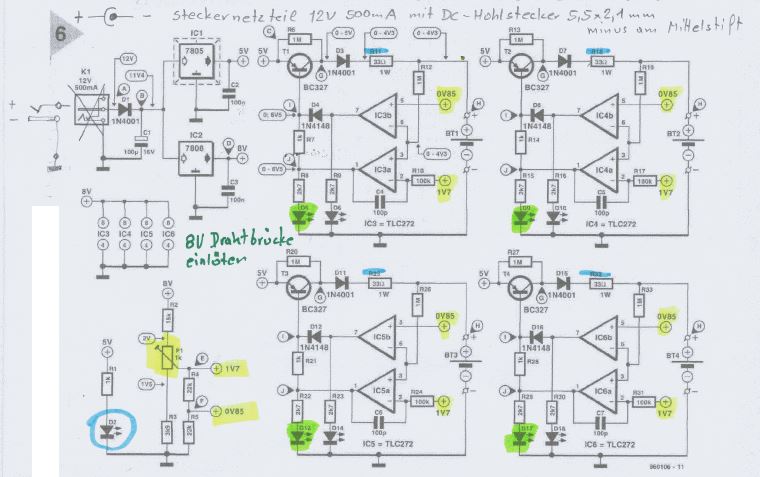

x280_c_8D-9Led-4T-6IC-12V_960106-11 TLC272 BC327 Alkali-Refresher Batterieladegerät Mignonzellen_1a.pdf

x280_c_8D-9Led-4T-6IC-12V_960106-11 TLC272 BC327 Alkali-Refresher Batterieladegerät Mignonzellen_1a.pdf

918_d_#96-12s20-x_960106-11 Alkali-Refresher für 4 Mignon-Zellen § BC327 TLC272CP_1a.pdf

918_d_#96-12s20-x_960106-11 Alkali-Refresher - Op-Amp Komparator UGW-OGW (0,85V..1,7V) § BC327 TLC272_1a.pdf

918_d_elektor-x_960106-11 Alkali-Refresher - Batterieladegerät für 4 Mignonzellen § BC327 TLC272CP_1a.pdf

siehe

http://sites.schaltungen.at/verkaufe/elektor

12 Alkali-Refresher 960106-11 5 Stk. vorh. ATS 472,- DM 56,70

verkaufe Bausatz STAND 2022 € 47,- davon 50% = € 23,50

Arbeitszeit 2022 zusammenbauen und testen 2h x € 15,- = € 30,-

Alkali-Charger

Batterie-Ladegerät für Alkaline Mignonzellen Typ AA

Regenerieren von Alkali-Mangan-Mignonzellen

Bei Geräten mit hohem Stromverbrauch (400mA) nur Original Batterien

Bei Geäten mit mittleren Stromverbrauch (200mA) 3x refreshbar

Bei Geräten mit kleinem Stromverbrauch (100mA) 6x refreshbar

Im Internet ist zu lesen 20x nur Schwachsinn.

ACHTUNG: keine Zink-Kohle-Batterien verwenden ! !

12/96 ALKALI-REFRESHER 960106-11

Elektor 1996-12s020

https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199612/31131

Ladespannungsbereich 0,85V bis 1,7V (kleinste Anfangsladespannung bis Ladeschlußspannung)

Ladestrom ( < 100mA ) 70mA bis 10mA (Anfangsladestrom bis Endladestrom)

Erhaltungsladestrom 0,5mA

Leuchtet die rote LED ist die Batteie tiefentladen < 0,9V diese Batterie ist nicht refreshbar daher entsorgen

Leuchtet keine LED Batterie wird geladen.

Leuchtet grüne LED Batterie hat die Ladeschlußspannung von 1,7V erreicht ODER keine Batterie im Ladeschacht

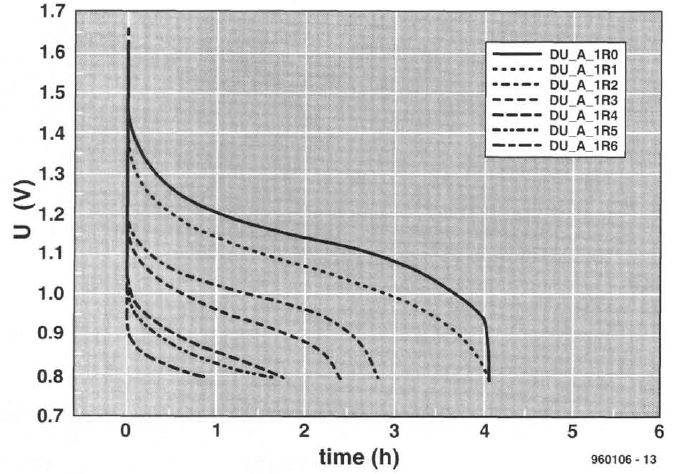

Mittlere Entladespannung 1,25V bei Duracell Alkali-Mangan-Mignonzellen

Für Testzwecke entladen mit 10R Widerstand I = U / R = 1,25V / 10R = 125mA (12 Stunden)

Für Testzwecke entladen mit 6,8R Widerstand I = U / R = 1,25V / 6,8R = 184mA (6 Stunden)

Für Testzwecke entladen mit 3,3R / 0,5W Entlade-Widerstand I = U / R = 1,25V / 3,3R = 379mA (3 Stunden)

dazu Kunststoffgehäuse (Oberteil Geschlossen)

OKW FLACHGEHÄUSE 150 N, Ausf. I verkaufen STAND 2020 € 13,-

https://www.buerklin.com/de/Produkte/Elektromechanik/Geh%C3%A4use-und-Zubeh%C3%B6r/Kleingeh%C3%A4use-und-Modulgeh%C3%A4use/FLACHGEH%C3%84USE-150-N-Ausf-I/p/30H1269

Flachgehäuse | OKW | 150 N | Grauweiß / Kieselgrau | 150x80x50mm

https://www.okw.com/de/Flachgeh%C3%A4use/A9030065.htm

OKW Flachgehäuse 150N Ausf. 1 A9030065 150x80x50mm ATS 120,-

https://www.okw.com/de/Kunststoffgeh%C3%A4use/Flachgeh%C3%A4use.htm

https://www.okw.com/de/category/946545b0-6960-11e5-b123-8eba63e66ed5/products?

Regenerierte Batterien nur bei Kleinverbrauchern (Langzeitbatterie-Geräte) einsetzen!

ACHTUNG

Alten Batterien, tiefentladene Batterien nicht refreshen könnten explodieren.

Batterien können auslaufen.

Alkali-Batterien nur in Glasschüssel mit Glasdeckel refreshen!

Alkaline Batterien refreshen geht nicht mit Akku-Ladegeräte ! ! !

Halbleere Alkaline-Batterien sind besser aufzuladen, da noch genug "Körnchen" vorhanden sind. ...

Aber selbst eine halbleere Batterie ist nicht wirklich für normale Ladegeräte mehr geeignet.

Die Spannung wird auch mit einem Impuls-Ladegerät kaum auf mehr als 1,1Volt kommen.

Risiken und Nebenwirkungen

Entladene Batterien sind generell nicht auslaufsicher.

Bei entladenen Alkalizellen nimmt das Auslaufrisiko mit der Lagerzeit zu, gleichzeitig verringert sich die Regenerierfähigkeit.

Man sollte daher aus beiden Gründen mit der Aufladung nicht zu lange warten und auf das Aufladen von Altbatterien ganz verzichten.

Von seiten der Batteriehersteller wird wegen möglicher Explosionsgefahr vom Aufladen abgeraten.

Beim Aufladen mit kleinen Strömen kann aber von einer echten Gefahr wohl nicht die Rede sein.

Mit den seit etwa 2 Jahren im Handel erhältlichen Geräten sind bisher keine Probleme bekanntgeworden.

Vom vereinzelten Lecken / Auslaufen überalteter Batterien einmal abgesehen.

Bei Alkali-Refresher handelt es sich um ein Ladegerät für Alkaline-Wegwerfbatterien.

Es können nur Wegwerfbatterien (Alkaline) wieder aufgeladen? besser regeneriert werden.

Es ist nicht geeignet für andere Batteriearten als Alkaline und Akku-Arten.

Es können sowohl AA als auch AAA Batterien wieder refresht werden, sofern noch genug Chemikalie in den Batterien vorhanden sind.

Und wen die Batterien noch eine teilladung besitzen und nicht lange gelagert wurden.

Wenn davon nichts mehr ausreichend enthalten sind ist auch ein erneutes Aufladen nicht möglich.

Mir sind bei solchen Versuchen etliche Batterien ausgelaufen und haben Sauerei gemacht.

Lege die Batterien also in eine säurefeste Schale.Das Refreshen geht nur bei Alkali nicht bei Zink-Kohle.

Und Zink-Kohle ist geradzu prädestiniert auszulaufen, der Zinkbecher wird durch die chemischen Abläufe zersetzt.

Alkali-Refresher NUR Alkaline-Batterien auffrischen !

Batterieladegerät für Mignonzellen

Wunsch oder Wirklichkeit - das war hier die Frage.

In der Vergangenheit konnten Regenerierschaltungen für Trockenbatterien nie so richtig überzeugen, insbesondere das Regenerieren von Alkali-Mangan-Zellen galt wegen angeblicher Explosionsgefahr als tabu.

Erst in letzter Zeit sind im Handel Regenerierschaltungen aufgetaucht, die ausdrücklich für Alkalibatterien ausgelegt sind und verschiedenen Presseberichten zufolge auch gute Ergebnisse erzielen sollen.

Für das Elektor-Labor Anlaß genug, der Sache auf den Grund zu gehen - mit dem Ergebnis einer gut funktionierenden Lade- und Regenerierschaltung für den Selbstbau.

In die Frage der Aufladung von Alkalibatterien ist in den letzten Jahren Bewegung gekommen.

Mit der Erhältlichkeit von Regenerierschaltungen verbunden war die Erkenntnis, daß sich Alkali-Mangan-Batterien mit kleinen Strömen laden lassen, ohne daß Explosionsgefahr besteht.

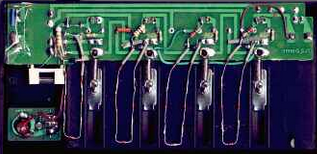

Alkali-Refresher Batterieladegerät für AA Mignonzellen

OKW Kunststoffgehäuse 150x80x55mm

Spezifikationen der Schaltung

Verwendungszweck : Lade- und Regeneriergerät

Geeignet für : Alkalibatterien und NiCd-Zellen

Zelfengröße : Mignon (AA)

Zellenzahl : 1 bis 4 (variabel)

jede Zelle hat eigene Ladeschaltung ! ! !

Ladezeit (Volladung) : kleiner 24 Stunden (Alkali)

8 bis 10 Stunden (NiCd)

Anfangsladestrom : 100mA

Endladestrom : 80mA

Stromversorgung : Steckemetzteil 12V / 0,5 Amp.

Besonderheiten:

Separate Ladestromeinsteliung und Ladespannungsüberwachung für jede Zelle, automatische Abschaltung bei zu niedriger und zu hoher Zellenspannung.

4x diese Schaltung

für 4 Alkali-Mangan-Batterien AA

Op-Amp Komparator-Schaltung UGW=0,85V OGW= 1,7V

Stückliste

Widerstände:

R1,R7,R14,R21,R28 = 1 k

R2 = 15 k

R3 = 3k9

R4,R5 = 22 k

R6,R12,R13,R19,R20,R26,R27,R33 = 1 M

R8,R9,R15,R16,R22,R23,R29,R30 = 2k7

R10,R17,R24,R31 = 100 k

R11,R18,R25,R32 = 33 /1W

P1 = 1 k (Trimmpotentiometer, liegend)

Kondensatoren:

C1 = 100 µ/16 V stehend

C2,C3 = 100 n keramisch (z.B. Sibatit)

C4...C7 = 100 p keramisch

Halbleiter:

D1,D3,D7,D11,D15 = 1N4001

D2 = LED orange (high efficiency)

D5, D9, D13, D17 = LED grün (high efficiency)

D6, D10, D14, D18 = LED rot (high efficiency)

D4,D8,D12,D16 = 1N4148

T1...T4 = BC327

IC1 = 7805

IC2 = 7808

IC3...IC6 = TLC272CP

Außerdem:

K1 = Netzgerätebuchse für Platinenmontage

Kühlkörper SK129/25,4-STS (6,5 K/W)

Steckernetzteil 12 V/500 mA

Kunststoffgehäuse

4 Batteriehalter für 1 Mignonzelle

Platine 960106-11

Regenerier-Schaltung für Alkali-Batterien (Alkali-Zellen)

Universal-Steckernetzteil 12Vdc / 500mA

Polarität +/- umkehrbar über Steck-Adapter 5,5 x 2,1 mm Schaftlänge 12mm

daher Mittelstift + auf - stecken s iehe Bild

DC-Hohlstecker 5,5x2,1 mm Schaftlänge 10..14 mm

Im Schaltplan und in der elektor Beschreibung ist zu lesen das ein NORM Steckernetzteil 12V 500mA mit

Netzgerätebuchse für Platinenmontage

DC-Hohlstecker-Buchse 5,5x2,1mm mit + am Mittelstift zu verwenden ist.

Das ist FALSCH wie so oft bei elektor Schaltungen ! ! !

Das Gerät funktioniert nur wenn Minus am Mittelstift ist

Print ist FALSCH !

Elektor Leiterplatte 124x72x1,6mm

960106-11 Alkali-Refresher

Artikel Beschreibung Anzahl

PR25/1k0 0,3 W-Carbon-Widerstand 1k / 5% 5

PR25/15k0 0,3 W-Carbon-Widerstand 15k / 5% 1

PR25/3k9 0,3 W-Carbon-Widerstand 3.9k / 5% 1

PR25/22k0 0,3 W-Carbon-Widerstand 22k / 5% 2

PR25J1M0 0,3 W-Carbon-Widerstand 1M / 5% 8

PR25/2k7 0,3 W-Carbon-Widerstand 2,7k / 5% 8

PR25/100k 0,3 W-Carbon-Widerstand 100k / 5% 4

PR02/33R0 2 W-Metalloxipd-Widerst. 33R / 5% 500V 4

PT10LV-102 Trimmer 5x10 liegend 1k 1

KER25-100 Elko 100uF/25V radial RM2,5 1

VK5-104/G Keramikkondens. Z5U RM5 0,1uF/50V 2

KK5-101 Keramikkondens. N750 RM5 100pF/100V 4

1N4001 Si-Diode 5

LED-3O LED 3 mm orange 1

LED-3G/HI LED 3 mm grün superhell 4

LED-3R/HI LED 3 mm rot superhell 4

1N4148 Si-Diode 4

BC327-16 pnp NF-Transisitor 4

L7805CV Fix-Spannungsregler 5V / 1 Amp. 1

L7808CV Fix-Spannungsregler 8V / 1 Amp. 1

TLC272CP CMOS-TL072CP DIP-8 4

ICF-08LC 8-pol. LC-Fassung 4

SV-KSPB/P Kleinspannungsbuchse 2-polig 1

DC-Hohlstecker-Buchse 5,5x2,1mm mit + am Mittelstift laut Schaltbild zu verwenden ist.

Funktioniert aber nur wenn - am Mittelstift ist eben ein elektor FEHLER ! ! !

SK129W Kühlkörper. 42x25x25mm 6,5 *C/W 1

BTH-MIG1 Batteriehalterung 1x Mignon 4

MT-M/M3 Mutter M3 1

MT-ZM3/10 Zylinderkopfschraube M3x10 1

960106-11 Elektor-Leiterplatte 1

STIPPLER-Elektronik

Inh. Georg Stippler

Postfach 1109

D-86656 Bissingen

Tel. und Fax 09084 / 463

Entladecharakteristik einer DURACELL Alkali-Mangan-Mignonzelle

Hochstrom Entladekurve einer DURACELL Alkali-Mangan-Mignonzelle mit mehrfacher Aufladung bei einem Entladewiderstand von 3,3R Ohm

918_d_elektor-x_960106-11 Alkali-Refresher - Batterieladegerät für 4 Mignonzellen § BC327 TLC272CP_1a.pdf

x280_c_8D-9Led-4T-6IC-12V_960106-11 TLC272 BC327 Alkali-Refresher Batterieladegerät Mignonzellen_1a.pdf

918_d_#96-12s20-x_960106-11 Alkali-Refresher für 4 Mignon-Zellen § BC327 TLC272CP_1a.pdf

918_d_elektor-x_Alkali-Refresher - Batterieladegerät für 4 Mignonzellen § 1N4001 1N4148 LED_1a.pdf

********************************************************I*

Alkali-Refresher / Alkali-Mangan-Refresher

Für viele elektronische Kleingeräte sind alkalische Batterien noch immer die Energiequelle mit den besten Langzeiteigenschaften.

Dass sich die gemeine Alkali-Mangan-Zelle unter günstigen Bedingungen ein paarmal "wiederauffrischen" lässt, ist natürlich schon ein alter Hut.

Hier mal eine etwas unkonventionelle Schaltung speziell für diesen Zweck:

Die Zelle wird zunächst elektrochemisch wachgerüttelt und ganz langsam wieder aufgeladen.

alkalirefresher_1a.zip

Idee

Lange, bevor windige Batteriehersteller auf die Idee kamen, ihre hochgezüchteten Alkali-Mangan-Zellen als "Alkali-Akkus" zu deklarieren,

um diese zusammen mit sogenannten High-Tech-Ladegeräten zu Phantasiepreisen auf den Markt zu bringen,

lange vorher haben unerschrockene Hobbyisten schon die eine oder andere normale Alkali-Mangan-Zelle "wiederaufgefrischt"

- und das oftmals mit ganz einfachen Universal-Ladegeräten, wie sie auch heute noch (von geduldigen Leuten) für das Normalladen von NiCd-Akkus verwendet werden.

Dabei kommt es praktisch nie zu den versprochenen "Bränden und Explosionen", oft aber zu einem positiven Aha-Erlebnis:

Das Wiederauffrischen funktioniert in der Tat, und zwar am besten, wenn man die Zelle vorher nicht allzu tief entladen hat, und wenn man sich damit ein wenig Zeit lässt.

Bei moderaten Ladeströmen von etwa 50mA ist die Sache auch ganz allgemein recht gefahrlos.

Die Elektronik dieser wahrhaft universellen Billiglader besteht meist nur aus Dioden und Widerständen sowie einem weichen Trafo, der strombegrenzend wirkt. (...wohlwollende Bezeichnung: "Konstantstrom-Lader" ;-)

Hier wird also mit pulsierendem Gleichstrom geladen, und diese Behandlung scheint erfahrungsgemäß auf das Alkali-Mangan-System einen positiveren Effekt zu haben, als reine Gleichstromladung.

Auch die wenigen bekannteren Selbstbauschaltungen für Alkali-Akku-Lader bzw. Alkali-Refresher [

Links] arbeiten alle mit pulsierenden Ladeströmen;

dazu braucht's nicht einmal einen Mikroprozessor und schon gar kein "patentiertes Impulsladeverfahren"...

Mein Konzept eines Alkali-Refreshers geht noch einen Schritt weiter und greift die Idee einer Wechselstrombehandlung auf:

Wechselstrom bewirkt in einer elektrochemischen Zelle eine (kontrollierbare) Depolarisation der Elektroden bzw. angelagerter Ionenkomplexe.

Unter bestimmten Bedingungen kann man sogar erreichen, dass die reversiblen Elektrodenprozesse gefördert werden, während die irreversiblen Reaktionsmechanismen tendenziell unterdrückt werden.

Diese längst bekannte Tatsache machen sich diverse elektrochemische Analyseverfahren zunutze

(z.B. die Wechselstrom-Polarographie).

Auch beim Wiederauffrischen von Alkali-Mangan-Zellen möchte man am liebsten nur die reversiblen ("guten") Elektrodenreaktionen unterstützen,

damit das Element möglichst viele Lade-/Entladezyklen mitmacht. Es ist klar, dass man von Wiederauffrischverfahren bei Primärelementen keine Wunder erwarten darf;

dazu sind die Zellen doch zu sehr auf ex-und-hopp ausgelegt und der herstellerspezifische chemische Cocktail zu schlecht kalkulierbar.

Und dennoch - wenn es gelingt, die Zellenchemie durch Wechselstrombehandlung auch nur wenige Male zu reaktivieren, dann hätte sich der Aufwand bereits gelohnt.

(Wer's nicht aus Umweltgründen einsehen will, eine Kostenrechnung findet sich weiter unten.)

In der vorliegenden Schaltung wechseln sich Lade- und Entladestrom 50x in der Sekunde ab, um den Regenerierungseffekt zu optimieren.

Eine leichte Verschiebung des Tastverhältnisses zugunsten des Ladestroms bewirkt den Wiederaufbau von Kapazität.

Die hier vorgestellte Lösung basiert allein auf dem Spannungsgefälle gewöhnlicher Siliziumdioden.

So erreicht man auf verblüffend einfache Weise eine dynamische Anpassung der Pulsbreiten von Lade-/Entladeströmen an das aktuelle Spannungspotenzial der Zelle.

Ein Überladen der Zelle und mithin das Aufkommen eines zu hohen Innendrucks ("Plopp") wird damit praktisch unmöglich gemacht.

Spätestens bei 1,7 Volt Zellenspannung stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, bei dem die Zelle nur noch von Wechselstrom durchflossen wird.

Womit wir auch schon bei einem offensichtlichen Nachteil dieses Verfahrens wären:

Der Wirkungsgrad dieser Methode ist vergleichsweise schlecht, weil die Wechselstromkomponente zu jedem Zeitpunkt nahezu die gleiche Verlustleistung bewirkt.

Deshalb sollte man das Verfahren auch nur mit relativ niedrigen Strömen betreiben, um diese Belastung gering zu halten.

Mit der vorgestellten Schaltung, deren effektiver Netto-Ladestrom höchstens 30mA beträgt, kann das Wiederauffrischen einer Mignon-Zelle gut und gern 24 Stunden dauern.

Es handelt sich also um einen ausgesprochenen "Langsam-Lader".

Hinweis:

Für die Wirksamkeit und Sicherheit dieses experimentellen Verfahrens kann ich selbstverständlich keine Garantie übernehmen.

Ladegeräte sollten grundsätzlich nicht ohne Aufsicht betrieben werden.

Ich persönlich halte das Verfahren bei niedrigen Strömen für ausgesprochen sicher

und habe mit dem hier beschriebenen Gerät in den letzten Jahren über 100 alkalische Primärelemente erfolgreich wieder aufgefrischt.

Ausnahmen bestätigen die Regel, weitere Erfahrungen unten.

Wiederauffrischverfahren mit alternierenden Lade-/Entladeströmen

Bild 2 Schaltung Alkali-Refreshers

Stückliste Alkali-Refresher (Bauteile für zwei Ladekreise)

2x Widerstand 18-22 Ohm / 0,5 Watt (5%)

10x 1N4448 (Si-Standarddiode 100mA)

2x 1N4001

2x LED rot (normal current, 10mA)

2x Widerstand 470 Ohm

1x Netztrafo 6V/5VA,

1x Batteriehalter

usw.

Schaltungsdetails

Die übersichtliche Grundschaltung des Alkali-Refreshers ist in

Bild 2 wiedergegeben.

Ein Ladestrom kann nur über R1 (22 Ohm, 1/2 W) und D1 (1N4001) fließen.

Leuchtdiode LED1 und Vorwiderstand R2 (470 Ohm) dienen nur zur Kontrolle, ihr Betriebsstrom trägt nicht nennenswert zum Ladestrom bei.

Ein Entladestrom in umgekehrter Richtung kann nur über R1 und die in Reihe geschalteten Dioden D2-D6 (1N4448) fließen.

Die Reihenschaltung von 5 Siliziumdioden hat aber eine Schwellenspannung von immerhin 3,5 Volt.

Ein Entladestrom kann überhaupt nur fließen, wenn die Momentanspannung an der Trafowicklung zusammen mit der Zellspannung besagte -3,5V überschreitet.

Im ausgeschalteten Gerät und in der Nähe der Nulldurchgänge fließt kein Lade- oder Entladestrom.

Somit ergeben sich beim Betrieb an einer sinusförmigen Wechselspannung unterschiedliche Tastverhältnisse für Lade-/Entladestrom,

und zwar abhängig vom Verhältnis der aktuellen Zellenspannung zur (schaltungstechnisch festgelegten) Differenzspannung zwischen D1 und D2-D6, siehe

Schemata:

Bei niedriger Zellenspannung (unter 1V) überwiegt eindeutig der Ladestrom, mit zunehmender Zellenspannung nimmt er im Verhältnis zum Entladestrom immer weiter ab,

bis sich schließlich bei etwa 1,7 Volt (...das ist "zufälligerweise" die für Alkali-Akkus empfohlene Ladeschlussspannung...) ein Gleichgewichtszustand einstellt.

Im Prinzip ginge es noch einfacher, indem man die Parallelschaltung von D1 und D2-D6 durch eine einzige Zenerdiode 3,6V (nächsthöherer Normreihenwert) ersetzt.

Auch diese Variante wurde getestet, aber schnell wieder verworfen.

Wegen der höheren Leistungsdichte wird die ZD doch relativ heiß. Sie müsste daher für mindestens 1,3W Belastbarkeit ausgelegt sein, und das wird nicht mehr viel günstiger, als die Lösung mit 6 Einzeldioden.

Da die maximale Spannungsdifferenz zwischen D1 und D2-D6 eine feste Größe ist, funktioniert das Verfahren prinzipiell auch an einem Trafo mit höherer Effektivspannung, zum Beispiel 9 oder 12V.

Allerdings würde das Wiederauffrischen damit nicht sehr viel schneller gehen, weil sich bei höherer Trafospannung

die Flächen von Lade- und Entladestrom gleichermaßen vergrößern; ansteigen würde vor allem die thermische Verlustleistung insgesamt.

Ab zwei Zellen sollte man die Ladekreise über Kreuz anschließen, damit der Netztrafo möglichst symmetrisch belastet wird.

In der Originalladeschaltung haben sie es genauso gemacht.

Das Entladen einer Zelle trägt hier jeweils zum Ladestrom der anderen Zelle bei, und der Trafo erreicht einen etwas weniger schlechten Wirkungsgrad.

Theoretisch könnte man über die Batteriehalter einen direkten Kurzschluss der Sekundärwicklung fabrizieren.

Zusätzlich zur (angeblich vorhandenen) Thermosicherung im Trafo erschien es mir angebracht, eine austauschbare Schmelzsicherung einzubauen.

Auslösewert bei der vorliegenden Schaltung unter Verwendung eines 6V/5VA-Trafos: etwa 100mA pro Ladeschacht.

Der Niederspannungskreis wurde beim Prototyp mit 400mA/flink abgesichert.

Mit anderen Trafos und/oder anders dimensionierten Vorwiderständen sollte man den ungefähren Auslösewert am besten experimentell ermitteln.

Es versteht sich von selbst, dass man in eigenem Sicherheitsinteresse darauf achten sollte, dass die Belastung des Trafos auch mit der neuen Beschaltung im Rahmen des Zulässigen bleibt.

Schemata

Bild 3: Lade-/Entlade-Stromflächen beim Alkali-Refresher in Abhängigkeit von der Zellenspannung (Trafo 6V AC, entspr. US=8,5V). Links UZ=0,5V, rechts UZ=1,7V

Test

Ein Elektrolytkondensator (4700µF/6,3V) kann zu Testzwecken als "ideale Batterie von extrem geringer Kapazität" eingesetzt werden.

In der Schaltung sollte er sich dann in kurzer Zeit auf etwa 2 Volt aufladen.

Dieser Wert lässt sich aus der Differenz der Dioden-Schwellspannungen herleiten:

Udiff = -0,7 V + (5 * 0,7 V ) = 2,8 V

Mit dem Leistungsfaktor für sinusfömige Spannungen (Wurzel 2) erhält man dann jene Effektivspannung, die am Kondensator tatsächlich zu messen war:

Ueff = 2,8 V / 1,4 = 2V

An der realen Alkali-Zelle kommen selbstverständlich noch ohmsche Verluste und natürlich das elektrochemische Potenzial der Zelle als Gegentrend hinzu.

In der Praxis stellt sich der Gleichgewichtszustand bei etwa 1,6...1,7 V ein.

Eine Strommessung in Reihe zum Ladekreis bestätigt:

Bei "vollem" Kondensator oder "voller" Batterie fließt praktisch ein reiner Wechselstrom, nahezu ohne DC-Anteil.

Aufbautipps

Angesichts von unverschämten Gehäusepreisen und zweifelhaften Batteriehaltern kann ich nur jedem, der ein Ladegerät für Standardbatterien bauen will, empfehlen:

Holen Sie sich ein handelsübliches Billigladegerät für 5€ vom Grabbeltisch und bauen Sie's Ihren Wünschen entsprechend um!

Da haben Sie ein schickes Gehäuse mit Netztrafo, praxistauglichen Batteriehaltern und ein paar anderen Teilen, die man sogar noch weiterverwenden kann.

Meine Aufbauvariante für das MW398-GS (erhältlich unter anderem bei [5]) ist in Bild 1 zu sehen.

Aus Gründen der mechanischen Stabilität habe ich die Original-Platine im Gerät belassen, weitgehend "entstückt" und unerwünschte Verbindungen auf der Leiterplatte ausgefräst.

LEDs und Netztrafo des Originalgerätes wurden weiterverwendet.

(Und darüber hinaus auch die Testschaltung mit Glühlämpchen und Umschalter sowie der in diesem Gerät separat angelegte 9V Ladekreis - bitte nicht irritieren lassen.)

Aktuelle Anmerkung: Das Gerät wurde inzwischen von einigen Leuten nachgebaut und funktionierte auch dort in der erwarteten Weise.

Die oben gezeigte Aufbauvariante für das MW398 muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein...

Beachten Sie auch, dass möglicherweise unterschiedliche Platinenversionen von diesem Gerät existieren.

Maßgeblich ist immer der Stromlaufplan. Im Zweifelsfall kann eine "fliegende Verdrahtung" durchaus die bessere Variante darstellen.

Lose Teile sollten dann mit Silikon oder Heißkleber fixiert werden.

Erfahrungen

Batterie-Strategie

Die bekannten Tipps zu Alkali-Akkus haben sich auch beim Umgang mit den chemisch identischen Alkali-Primärbatterien bewährt:

Zelle nur bis etwa minimal 1 Volt Zellspannung entladen, dann wiederauffrischen.

(Viele Elektronikgeräte geben ohnehin schon bei 1,3...1,1 Volt Klemmenspannung auf.)

Möglichst nur Zellen verwenden, die einen intakten und hochwertigen Einduck machen; empfehlenswert sind auslaufsichere, versiegelte Exemplare ("Industriebatterien").

Bei ausgelaufenen oder hochohmig gewordenen Zellen bringt auch ein Wiederauffrischen nicht mehr viel...

Erfolgreich wiederaufgefrischte Zellen mit Farbpunkten markieren; da behält man den Überblick, wie oft die Dinger tatsächlich wiedergefrischt werden konnten.

Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Wiederauffrischbarkeit.

Selbst unter vergleichbaren Bedingungen. Besonders negativ fielen bei meinen Versuchen die Produkte mit dem "Kupferkopf" durch.

(Vermutlich chemische Additive, die beim einmaligen Gebrauch eine erhöhte Leistungsausbeute ermöglichen, aber die Regenerierbarkeit verschlechtern.

Pfui, D***CELL, pfui!)

Experimente

Dazu habe ich die meisten Exemplare der Größe Mignon aus öffentlichen Sammelbehältern bezogen.

Diese Batterien waren also nach Ansicht ihrer Vorbesitzer "leer". Was die Leute so alles glauben...!

Etwa 90% der Fundstücke hatten noch eine Leerlaufspannung von mindestens 1V.

Diese Kandidaten wurden der 24-stündigen "Standardprozedur" mit dem beschriebenen Gerät unterzogen.

Von den so behandelten Zellen erreichten etwa 3/4 (75%) wieder die Nennspannung von 1,5V.

Der Rest brauchte eine längere Behandlung. Es gab nur wenige "Ausreißer", bei denen tatsächlich nichts mehr zu machen war.

Probleme mit Überhitzung oder auslaufendem Elektrolyt gab es nicht einmal bei denjenigen Zellen, die letztlich unbrauchbar waren.

Etwa 2/3 der erstmals wiederaufgefrischten Zellen waren nach der Prozedur wieder ganz normal belastbar.*)

Die etwas schlapperen Exemplare können mitunter noch jahrelang in Kleinstverbrauchern, wie Wanduhren, Wecker, Multimeter usw. eingesetzt werden.

*) Von mir bisher nur "qualitativ" getestet, indem ich die Zellen in Verbrauchern mit mittlerem Strombedarf (Discman, Gameboy, LED-Lampe) weiterbenutzt habe.

Ein Großteil der wiederaufgefrischten Zellen zeigte keinen Kapazitätsverlust gegenüber "Neuware". Mit diesen Exemplaren war ein mehrfaches Wiederauffrischen besonders gut möglich.

Ladezeiten

Beim Wiederauffrischen von Primärbatterien kann man nicht von Ladezyklen im eigentlichen Sinne sprechen.

Man verzichtet ja bewusst auf eine Ausnutzung der vollen Kapazität, damit die elektrochemischen Vorgänge noch weitgehend umkehrbar bleiben

und die Zelle anschließend umso besser wiederaufgefrischt werden kann. Außerdem halten es viele Hersteller für unnötig, ihre Primärbatterien mit einer realen Kapazitätsangabe auszuzeichnen.

(Der Kunde soll die Batterie mit den leistungsstärksten Sprüchen kaufen und keine objektiven Vergleiche anstellen...)

Mit dieser dürftigen Datenbasis ist immerhin folgende

Milchmädchenrechnung möglich:

Davon ausgehend, dass die meisten Mignonzellen der unteren und mittleren Preisklasse unter realen Bedingungen so etwa 1000mAh liefern können,

diese aber zwecks beabsichtigter Wiederauffrischung nur etwa zur Hälfte ausgenutzt werden, setze man für die Kapazität einer wiederaufzufrischenden Mignonzelle etwa 500mAh an.

Mit maximal 30mA effektivem Ladestrom und unter Berücksichtigung von 40% Verlusten (C/14-Ladung) kommt man dann eben auf Mindest-Ladezeiten von:

Microzelle: 16 Stunden - Mignonzelle: 24 Stunden - Monozelle: 48-72 Stunden

Aber es kann auch mal schneller gehen... Im Zweifelsfall lieber öfter die tatsächliche Spannung messen. Beim Erreichen von 1,55 Volt ist die Zelle wieder "frisch".

Zusammenfassung

Das vorgestellte Verfahren versucht, die Zellenchemie von Alkali-Mangan-Primärbatterien durch Wechselstrom anzuregen, um auf diese Weise ein effektiveres Wiederauffrischen zu ermöglichen.

Der beim Autor verwendete Prototyp wurde über einen längeren Zeitraum mit gutem Erfolg eingesetzt.

Dabei kam es übrigens kein einziges Mal zu einem Auslaufen von Zellen oder gar "Explosionen"...

Aber es wird ja so viel behauptet.

Des Öfteren hört man ja aus von der Industrie bezahlten Quellen immer mal wieder die Behauptung, ein Wiederauffrischen sei "unrentabel"...

Nun, es wird sicher in naher Zukunft empfindliche Tariferhöhungen geben, aber NOCH kostet die Kilowattstunde aus dem öffentlichen Verbundnetz etwa 16...19 Cent, für Großverschwender oft nur 7 Cent.

Zum Vergleich:

Eine handelsübliche Mignonzelle (1,5V, 1000mAh) kann günstigenfalls 1,5 Wattstunden an elektrischer Arbeit verrichten und kostet mindestens 25 Cent.

Wieviel würde wohl eine ganze Kilowattstunde, elektrochemisch erzeugt, kosten?

( 1000 Wh / 1,5 Wh ) * € 0,25 = € 166,67

Batteriestrom ist also gut und gern 1000mal teurer, als Netzstrom...

Da lohnt sich nun wirklich JEDES mit Netzstrom betriebene Ladeverfahren, auch wenn sich die Primärbatterie damit nur ein- oder zweimal wieder auffrischen lässt!

Hauptkostenfaktor ist zweifelsohne die Investition (oder der Selbstbau ;-) eines geeigneten Ladegerätes.

Wenn man aber mal vom marketinggepushten, mikrocontrollergesteuerten Schnelllademurks mit eingebautem Verfallsdatum absieht,

dann tut es vielleicht auch ein Universalladegerät für NiCd/NiMH (und Alkalis ;-) mit der robusten Einfachst-Ladeschaltung?

Sowas ist schon für € 10,- zu haben und diese Geräte sind auch meist recht gut für Basteleien geeignet.

Das hier zum Alkali-Refresher umgerüstete Tischgerät MW398-GS ist nach wie vor bei [5] für € 4,95 zu haben.

Und noch ein Preisvergleich:

4er-Pack alkalische Mignonbatterien = Kostet zwischen 1 € (No-Name-Hersteller) und sagenhaften 4 € (Markenhersteller).

24-stündige Refresh-Sitzung über Ladegerät mit 5W Nennleistung = Kostet etwa 2 Cent (16 ct/kWh).

Literatur

[1] Umfassender Wikipedia-Artikel über Alkali-Mangan-Zellen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Batterie

[2] Die sehr informativen Seiten Rolf Zinnikers:

http://www.ife.ee.ethz.ch/~zinniker/batak/#batak_chemie

[3] Allgemeines zur Alkali-Mangandioxid-Zelle (Englisch):

http://www.duracell.com/oem/Pdf/others/ATB-full.pdf

[4] Elektor Doppelheft 7-8/1995, S.52f

[5]

www.reichelt.de

Quelle:

http://www.jtxp.org/tech/alkalirefresher.htm#schaltung

http://www.jtxp.org/tech/alkalirefresher.htm#atop

********************************************************I*

Alkalibatterie Regenerierung

Verwenden Sie hier nur Batterien mit der Aufschrift Alkaline

Einleitung

Kinderspielzeug verschlingt heutzutage Unmengen an Batterieleistung. Das geht schnell einmal an den Geldbeutel - besonders bei Alkalibatterien. Diese halten zwar wesentlich länger als die herkömmlichen Zinkkohlebatterien, sie haben aber auch ihren Preis.

Akkus versus Batterien

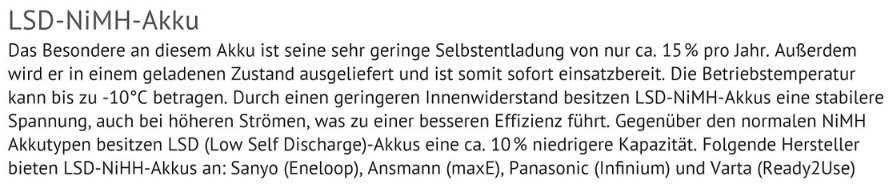

Als Alternative werden wiederaufladbare Akkus auf dem Markt angeboten. Sie sollen aufgrund der angegebenen Anzahl Ladezyklen - gem. Hersteller bis zu 500 mal und mehr - eine viel preiswertere und ergonomischere Lösung zur herkömmlichen Batterie darstellen. Heute sind vor allem Nickel-Cadmium (NiCd) und Nickel-Matallhybrid (NiMH) Akku Rundzellen verbreitet, da diese sich leicht anstelle von Batterien einsetzen lassen. Doch Akkus sind um Faktoren teurer als Alkalibatterien und durchleben oft nur einen Bruchteil der angegebenen Lebenszeit (Aufladezyklen), da sie nicht mit der entsprechenden Sorgfalt behandelt werden (Memory-Effekt). Doch dies ist ein anderes Thema, auf das hier nicht näher eingegangen wird. Wer mehr dazu wissen will, findet am Schluss einige weiterführende Links.

Ein anderes Problem kann die Akkuspannung darstellen. Diese liegt nominal bei 1.2V gegenüber der Batterie mit 1.5V. Einige Geräte und auch Spielzeug funktionieren deshalb nicht oder nur auf kurze Dauer beim Versuch, die Batterien durch Akkus zu ersetzen.

Aber das eigentliche Problem ist doch, dass genau in dem Moment, wo das Gerät oder Spielzeug dringend benötigt würde, dieses aufgrund entladener Akkus nicht einsatzfähig ist. Bei mir ist dies immer mit der Digital-Camera der Fall. Diese verwendet zwar Lithium-Ionen Akkus (Li-Ion). Aber sowohl Li-Ion als auch Ni-Cd und Ni-MH Akkus zeigen diesen Effekt; sie alle entladen sich von selbst - auch wenn sie nicht gebraucht werden. Diese sog. Selbstentladung tritt bei Batterien nicht auf, oder in sehr geringem Masse. Daher können Batterien lange gelagert werden, ohne wesentlich an Ladung zu verlieren.

Der hohe Preis und die oben erwähnten Nachteile von Akkus bewegen viele wieder, auf die Batterien zurückzugreifen, da sie halt doch praktischer, preiswerter und einfacher zu handhaben sind.

Wiederverwenden statt wegwerfen

Viele Batterien landen allzufrüh in der Mülltonne, weil sie besonders in komplexeren Elektronikgeräten wie z.B. Digital-Camera, CD-Player, Walkman, Gameboy, Ghettoblaster, Walky-Talky, etc. bereits nach kurzer Einsatzdauer den Geist aufgeben oder nicht mehr voll funktionstüchtig sind. Das muss nicht sein, denn die Batterien wären durchaus noch über eine längere Zeit in anderen Geräten weiter einsetzbar. So z.B. in Taschenradios, Taschenlampen, TV/Video-Fernbedienungen, Digital-Wecker/Uhren, mechanischem Spielzeug (Autos, Lokomotiven, Puppen), etc. Diese Geräte funktionieren teilweise auch mit Batteriespannungen von weniger als 1V noch einwandfrei. Besonders sog. Küchenuhren, welche mit einer AA oder AAA Rundzelle betrieben werden, funktionieren aufgrund ihres sehr geringen Leistungsbedarfs noch über Monate ja sogar Jahre hinweg! Aber auch für die leistungshungrigen Batterieverbraucher gäbe es eine Alternative; die Alkalibatterie Regenerierung. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Ist die Batterie endgültig nicht mehr zu gebrauchen, dann bitte sachgerecht entsorgen.

Was uns die Industrie verschweigt!

Der Konsument wird von den Batterieherstellern aufgrund von Aussagen und Aufschriften,

z.B. auf Alkalibatterien mit dem Vermerk

ACHTUNG: Nicht wiederaufladbar!

oder noch besser mit dem Zusatz

Explosionsgefahr!

wohl absichtlich hinter's Licht geführt, denn sie sind schlicht

falsch!

Richtig ist:

Alkalibatterien lassen sich durchaus ein paar mal entgegen dieser Behauptungen wiederaufladen bzw. regenerieren.

Alkalibatterien können nicht explodieren, wohl aber andere Batterie- und Akku-Typen, besonders bei unsachgemässer Behandlung.

Eine wissenschaftliche Abhandlung von Dr Rolf Zinniker (ETH Zürich) findet der interessierte Leser unter Zinnikers Batterie und Akku Seiten

Regenerierung von Alkalibatterien

! ACHTUNG !

Die hier beschriebene Anleitung gilt ausdrücklich nur für Alkalibatterien.

Versuchen Sie damit nicht andere Batterien z.B. Zinkkohlebatterien oder Akkus (NiCd oder NiMH) und besonders nicht Li-Ion Akkus zu laden.

Bei letzteren besteht tatsächlich eine Explosionsgefahr!

Voraussetzungen

Um Alkalibatterien erfolgreich zu regenerieren, ist folgendes zu beachten:

- Die Alkalibatterie sollte nur teilentladen sein - Batteriespannung >= 1.2V

- Tiefentladene Alkalibatterien < 1.0V lassen sich nicht mehr regenerieren

- Der Innenwiderstand der Alkalibatterie sollte < 5 Ohm betragen

- Zur Regeneration der Alkalibatterie wird ein spezielles Ladegerät benötigt

- Eine Alkalibatterie kann maximal 3 - 10 mal regeneriert werden - je nach Marke

- Die Ladekapazität nimmt mit jeder Regeneration weiter ab

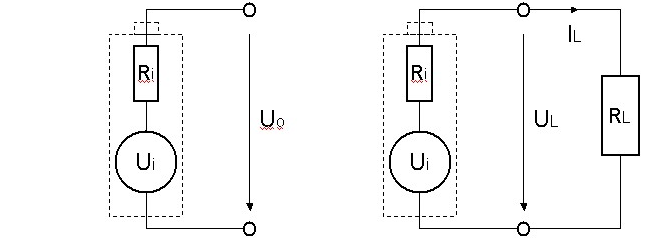

Bestimmung des Batterieinnenwiderstands

Uo = Ui UL = Ui -Ri * IL IL = UL / RL

Ri = RL * (Uo - UL) / UL

Gemäss obigem Ersatzschaltbild kann der Innenwiderstand der Alkalibatterie wie folgt bestimmt werden:

- Mit einem Digital-Voltmeter oder -Batterietester die Leerlaufspannung (ohne Lastwiderstand RL) der Alkalibatterie möglichst genau messen (Beispiel: Uo = 1.34V)

- Lastwiderstand an Plus(+) und Minus(-) Pole der Alkalibatterie anschliessen (Beipsiel: RL = 47 Ohm)

- Mit angeschlossenem Lastwiderstand (RL) erneut die Alkalibatteriespannung messen (Beispiel: UL = 1.25V)

- Innenwiderstand gem. obiger Formel berechnen (Beispiel: Ri = 47 Ohm * (1.34V - 1.25V) / 1.25V) -> Ri = 3.384 Ohm)

Merkmale brandneuer Alkalibatterien

|

Typ:

|

Uo:

|

Ri

|

Ladung (mAh)

|

in Wh

|

in J (Joules)

|

|

AAA, LR03, AM4

|

1.6 - 1.65V

|

< 0.5 Ohm

|

1150

|

1.41

|

5071

|

|

AA, LR06, AM3

|

1.6 - 1.65V

|

< 0.25 Ohm

|

2122

|

2.6

|

9360

|

|

C, LR14, AM2

|

1.6 - 1.65V

|

< 0.15 Ohm

|

7800

|

9.56

|

34398

|

|

D, LR20, AM1

|

1.6 - 1.65V

|

< 0.07 Ohm

|

17000

|

20.83

|

74970

|

Ladegerät für Alkalibatterie Regenerierung

Bei der Ladung/Regenerierung von Alkalibatterien sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Ladespannung darf 1.7V nicht überschreiten, da die Alkalibatterie ansonsten irreparable Schäden durch den damit verbunden chemischen Prozess und einsetzende Oxidation erfährt.

- Der Ladestrom sollte moderat sein (ca. 20mA - 80mA, max 100mA). Bei zu hohem Ladestrom entsteht im Innern der Alkalibatterie ein zu hoher Druck infolge des beschleunigten chemischen Umformungsprozess, der zum Platzen der Überdruckmembran am Minuspol der Alkalibatterie und damit zum Auslaufen des im Innern der Alkalibatterie befindlichen Elektrolyts führt. Die Folge davon ist keine Explosion, aber die bekannte Schweinerei verursacht durch die auslaufende Batteriesäure.

- Der Ladeprozess sollte bei Erreichen der Endspannung 1.65V (max 1.7V) angehalten werden. Weiteres Laden danach erhöht die Kapazität nicht weiter, sondern verkürzt nur die Lebenszeit der Alkalibatterie infolge Überladung.

- Auf keinen Fall versuchen Alkalibatterien mit Lade-Geräten speziell Schnelllader für NiCd- oder NiMH-Akkus aufzuladen. Die Ladeströme sind zu hoch und führen in kurzer Zeit zum "Kochen" der Alkalibatterien. Die Folge davon? richtig: keine Explosion, aber eine Schweinerei.

Also, zur Ladung/Regenerierung von Alkalibatterien ist ein dafür speziell geeignetes Ladegerät erforderlich. Leider gibt es auf dem Markt nur ganz wenige Ladegeräte zur Regenerierung von Alkalibatterien und von diesen wenigen Modellen sind gem. Testberichten nur ein oder zwei Typen wirklich brauchbar. Zudem sind diese wesentlich teurer als die bekannten NiCd oder NiMH Akku Ladegeräte.

Eigentlich sollte es aber nicht allzu schwer sein, ein Ladegerät zu entwerfen, welches nicht gerade das Haushaltbudget einer Schweizer Kleinfamilie und/oder die Alkaliebatterie sprengt.

Prototyp und Schema zum Nachbau

Die Anforderungen für den Prototyp waren:

- Einfache Schaltung mit handelsüblichen Komponenten

- Endladespannung muss auf max 1.7V begrenzbar sein, wobei der Grenzwert nicht überschritten werden soll

- Ladestrom soll im Bereich 50mA ... 100mA liegen und bei Erreichen der Endladespannung auf Null gehen (Ladestop)

- Wenn möglich soll anstelle eines konstanten Ladestroms ein gepulster Ladestrom auf die Alkalibatterie angewendet werden. Gem. Studien wirkt sich dies positiv auf den chemischen Prozess aus womit eine höhere Leistung sowie Endkapazität erreicht wird.

- Wenn möglich soll die Leerlaufspannung Uo der Alkalibatterie zur Grenzwertbestimmung herangezogen bzw. gemessen werden und nicht die Ladespannung, da wegen Ri > 0 die Ladespannung an der Alkalibatterie infolge des Ladestromes höher ist als Uo, und somit nicht die optimale bzw. maximal zulässige Endladespannung erreicht würde.

- Die Schaltung sollte eine Betriebsanzeige enthalten (Ein/Aus, Laden, Lade-Ende)

- Die Schaltung sollte mit möglichst tiefer Spannung arbeiten (ca. 2.5-3V), um die Verlustleistung klein zu halten, und damit evtl. anstelle eines Netzadapters eine Solarzelle zum Laden der Alkalibatterien eingesetzt werden kann.

Gedacht getan. Nach ein paar Versuchen und Tests war der Prototyp bereits an einem Abend entwickelt:

Funktionsweise

Die Elektroniker unter uns erkennen sofort das Funktionsprinzip dieser simplen Schaltung. Es handelt sich um den klassischen "astabilen bzw. bistabilen Multivibrator". T1 und T2 schalten dabei abwechslungsweise hin und her. Immer wenn T1 leitet, leuchtet (blinkt) die D1 (rote LED) und wenn T2 leitet, fliesst kurzfristig der Ladestrom in die Alkalibatterie. In der zyklischen Phase in der T1 leitet und T2 sperrt, wird die Leerlaufspannung Uo der Alkalibatterie mit T3 gemessen. Sobald diese den Wert von 1.65 - 1.7V erreicht (einstellbar mit Potentiometer P1), beginnt T3 zu leiten und verhindert das Kippen auf T2. Damit bleibt T1 leitend und durch T2 fliesst kein Ladestrom mehr. Die Schaltung beendet also das Laden automatisch, sobald die Leerlaufspannung der Alkalibatterie die Endladespannung erreicht hat.

Einstellung

Die Trimmung (Einstellung der optimalen Endladespannung) ist sehr einfach:

- Eine gute neue Alkalibatterie einsetzten. Diese sollte eine Leerlaufspannung von min 1.6 - 1.65V aufweisen.

- Das Potentiometer P1 zuerst gegen Null drehen. Die rote LED sollte nun blinken. Dann das Potentiometer P1 langsam gegendrehen bis das Blinken der LED gerade aufhört.

- Fertig ist die Trimmung.

Betrieb

Zum Betrieb der Alkalibatterie Lade- bzw. Regenerierungs-Schaltung:

- Eine Spannungsquelle mit ca. 3V/100mA (z.B. Netzadapter von einem Walkman o.ä. oder ein Solar-Panel mit z.B. 8 x 0.4V/100mA Sonnenzellen) an den Eingang der Schaltung anschliessen.

- Die rote LED leuchtet konstant, wenn noch keine Alkalibatterie eingelegt ist.

- Zu ladende Alkalibatterie einlegen bzw. am Ausgang der Schaltung anschliessen. Die rote LED blinkt (umso rascher je tiefer die Alkalibatterie entladen war) und singalisiert damit den gepulsten Ladevorgang.

- Sobald die Alkalibatterie ihre Endladespannung erreicht, blinkt die LED immer langsamer bis sie schliesslich dauernd leuchtet. Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

- Alkalibatterie herausnehmen und Netzadapter bzw. Solar-Panel abkoppeln.

Hinweise

Hier noch einige Tips aus Erfahrung:

- Es sollten nur teilentladene Alkalibatterien regeneriert werden. Die Leerlaufspannung der Alkalibatterie sollte min. 1.2V oder mehr betragen. Der Versuch, eine tiefer entladene Alkalibatterie zu laden, wird in den meisten Fällen fehlschlagen.

- Tiefentladene Alkalibatterien - besonders wenn die Leerlaufspannung unter 1V liegt - sind nicht mehr regenerierbar und sollten entsorgt werden.

- Es kann immer vorkommen, dass die Regenerierung einer Alkalibatterie nicht gelingt, z.B. wenn diese schon zu tief entladen war, zu alt, oder bereits schon ein oder mehrere male zuvor regeneriert wurde (zu hoher Innenwiderstand). Die Endladespannung wird nie erreicht und die Lade- bzw. Regenerierungs-Schaltung kommt auch nach mehreren Stunden nicht zum Stillstand (LED blinkt immer weiter, wenn auch etwas langsamer). In diesem Fall sollte nicht mehr versucht werden, die Alkalibatterie weiterzuladen (Auslaufgefahr). Besser ist es, die Alkalibatterie zu entfernen und entsorgen.

- Regenerierte Alkalibatterien tendieren eher zum Auslaufen, und sollten nicht mehr in teure oder wertvolle Geräte eingesetzt werden, besonders solche, die zudem noch viel Leistung benötigen. Regenerierte Alkalibatterien können in weniger komplexen Geräten aber durchaus noch lange ihren Dienst verrichten.

Erfahrungen und Fazit

Die Schaltung ist nun schon seit geraumer Zeit regelmässig im Einsatz und hat sich bestens bewährt. Durch den schonenden Ladevorgang (gepulster und moderater Ladestrom) kommt es kaum zum Lauslaufen der Alkalibatterien (obwohl dies hi und da schon mal geschehen kann). Es hat sich gezeigt, dass einige Marken besser regeneriert werden können und andere eher mal zum Auslaufen neigen (interessanterweise eher die angeblichen Top-Shots auf dem Markt). Allzuviel darf jedoch von dieser Regeneration nicht erwartet werden. Bei jedem Aufladezyklus verliert die Alkalibatterie unweigerlich an chemischer Substanz und damit an Ladekapazität. Dennoch kann das Leben einer Alkalibatterie so wesentlich verlängert werden. Die Umwelt dankt ;-)

Quelle:

https://www.navina.ch/workshop/alkaline/index.html

********************************************************I*

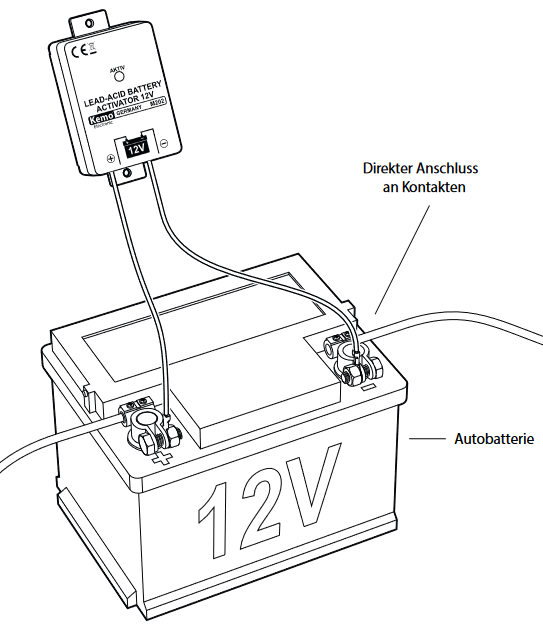

Kemo M202 - Bleiakku-Aktivator - Refresher 12 V,

Lead-Acid Batteriy Activator 12Vdc

Auch für Blei GEL-Akkus verwendbar

Arbeitet gegene die Ablagerung von Bleisulfat und erhöht damit die Lebensdauer des Autoakkus.

Durch heftige, sehr kurze Stromimpulse wird aktiv Bleisulfat abgebaut bzw. die Ablagerung verhindert.

Mit LED-Anzeige.

Der Refresher vermindert die Ablagerungen von Bleisulfat in Bleiakkus und erhöht damit die Lebensdauer Ihrer Akkus.

Durch heftige, sehr kurze Stromimpulse wird aktiv Bleisulfat abgebaut bzw. die Ablagerung verhindert.

Mit LED-Anzeige. Der Bleiakku-Aktivator kann dauerhaft direkt parallel zum 12 V Autoakku, Motorradakku angeschlossen werden.

Wenn der Bleiakku-Aktivator an den Akku angeschlossen wurde und der Akku eine Spannung von mindestens 11 V hat, dann blitzt die eingebaute LED in Abständen von ca. 5 Sek. jeweils nur kurz auf und signalisiert damit den Betriebszustand. Auch für Gel-Akkus verwendbar.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Betrieb eine hohe Spannug aufbauen kann und damit die an dem Akku angeschlossene Elektronik beschädigen kann, der Einbau ist nur durch eine autorisierte Person durchzuführen.

Technische Daten:

Betriebsspannung : 11 .. 16Vdc

Abschaltspannung : ca. 11Vdc (Automatische Deaktivierung)

Impulsstrom : max. 100 Amp.

Dauer Impulsstrom : < 100 µSek.

Impulsfolge : alle 5 Sek.

Stromaufnahme : < 0,2mA

Impulsanzeige : LED

Maße(LxBxH) : 74x51x30 mm (ohne Befestigungsfüße)

Vorgesehener Verwendungszweck:

Elektronische Pflege und Reanimierung eines 12Vdc Autoakkus.

Einbauhinweise:

Der Bleiakku-Aktivator kann dauerhaft direkt parallel zum 12V Autoakku angeschlossen werden (siehe Zeichnung ).

Inbetriebnahme:

Wenn der Bleiakku-Aktivator an den Akku angeschlossen wurde

und der Akku eine Spannung von mindestens 11V hat,

dann blitzt die eingebaute LED in Abständen von ca. 5 Sek. jeweils nur kurz auf und signalisiert damit den Betriebszustand.

Fehlerbehebung:

Wenn die eingebaute LED im Modul nicht in langsamer Folge (ca. alle 5 Sek.) aufblinkt, arbeitet das Modul nicht.

Das kann folgende Ursachen haben:

1) Der Akku hat eine zu geringe Spannung Oder ist defekt:

Der Akku muss eine Mindestspannung von 11V aufweisen.

Bei kleineren Spannungen schaltet sich das Modul ab.

2) Sie haben das Modul falsch gepolt (Plus und Minus vertauscht).

Das führt zu keinem Schaden, aber der Bleiakku-Aktivator funktioniert dann nicht.

Bitte ändern Sie die Polung.

Schaltungsbeschreibung:

Auf den Platten der Bleiakkus bildet sich Sulfat, besonders bei Akkus, die wenig benutzt oder nur Saisonweise (z.B. Motorräder mit Winterpause) betrieben werden.

Bei der Selbstentlandung während der Standzeit bedecken kristalline Sulfate langsam die Bleiplatten und führen zur Kapazitätsverminderung des Bleiakkus.

Der Bleiakku-Aktivator wird einfach parallel zum Akku geschaltet und sorgt mit sehr kurzzeitigen, sehr heftigen Stromimpulsen dafür, dass sich die Sulfatablagerungen verringern und sich bereits vorhandene Sulfatablagerungen langsam wieder abbauen können.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Akku gerade geladen wird oder nicht.

Es kann also ein Erhaltungs-Ladegerät

z.B. bei Motorrad Akkus gleichzeitig angeschlossen sein.

Der Bleiakku-Aktivator verlängert natürlich auch die Lebensdauer von Autoakkus, die sich im täglich aktiven Betrieb befinden.

********************************************************I*

Merkblatt Batterien und Akkus - Rolf Zinniker

Batterien und Akkus sind im Gebrauch zu oft ein Aergernis: ihre Leistung befriedigt nicht, die Lebensdauer ist zu kurz, die Kosten zu hoch.

Häufigster Grund dafuer ist ungeschickter Umgang aus Mangel an Information.

Dieses Merkblatt soll helfen, Batterien und Akkus richtig zu behandeln und besser zu verstehen.

10 Regeln für den Umgang mit Batterien und Akkus

1. Erst gar nicht verwenden.

In manchen Faellen kann man auf die Verwendung von Batterien und Akkus durchaus verzichten: im Haus

netzbetriebene Geraete verwenden (Batteriestrom ist 1000 mal teurer als Strom aus der Steckdose!), draussen Sonnenstrom aus

Solarzellen, ueberall mechanische Energie. Die eigene Muskelkraft ist nicht nur gratis, sie bringt sogar etwas ein: man muss weniger

oft ins Fitnesscenter rennen. Wusssten Sie z.B. dass es Solarradios, Dynamo-Taschenlampen, Schwungrad-Rasierer, Velo

Ruecklichter mit Superkondensator gibt?

2. Richtig entsorgen.

Am Ende der Lebensdauer einer Verkaufs- oder Entsorgungsstelle zurueck geben, im BESO BATTERY BAG sammeln.

Niemals in den Kehricht werfen.

Noch landet fast die Hälfte dort, ein grosses Pfui allen Wegschmeissern!

Besonders das Cadmium der NiCd Akkus ist ein sehr gefaehrliches Umweltgift. Nickel und Nickel-Verbindungen stehen im Verdacht

krebserregend zu sein, alle Schwermetalle sind umweltschaedlich.

Bei der Entsorgung werden wiederverwendbare Rohstoffe gewonnen.

Achtung:

in vielen Geraeten sind immer noch Akkus 'versteckt' eingebaut, auch diese muessen richtig entsorgt werden.

3. Regenerierbare Alkalibatterien verwenden.

Alkalibatterien können mehrmals regeneriert (aufgeladen) werden.

Die normalen je nach Anwendung mehr oder weniger gut (3 bis 10 mal, Unterschiede je nach Marke und Anwendung sind moeglich, ausprobieren), die noch dieses

Jahr endlich auch in der Schweiz erhaeltlichen neuen speziell für die Regeneration entwickelten RAM (rechargeable Alkaline Manganese)

Typen noch viel besser (10 bis 50 mal). RAMs gibt es z.B. von Rayovac (Renewal) und von Leclanche (Boomerang).

4. Kohle-Zink Batterien meiden.

Diese sind zwar am billigsten, die teureren Alkalibatterien sind jedoch viel leistungsfaehiger (3 bis 5 mal), man braucht weniger oft neue, erzeugt weniger Abfall und

faehrt damit schlussendlich wesentlich billiger. Kohle-Zink Batterien sollten nicht aufgeladen werden.

5. Nicht tiefentladen.

Akkuzellen koennen in den fast immer verwendeten Serieschaltungen umgepolt und beschaedigt werden.

Akku- und Batteriezellen sollten nicht unter eine minimale Spannung (ca. 0.8 bis 1V) entladen werden.

Bei Batterien erhöht sich die Auslaufgefahr sehr stark, - deshalb verbrauchte Batterien immer sofort aus den Geraeten entfernen sobald diese nicht mehr voll

funktionieren, nicht erst wenn das Geraet ueberhaupt nicht mehr läuft!

So koennen Batterien die in einem Geraet mit hohem Stromver brauch (Fotoblitz!) nicht mehr brauchbar sind, in einem Geraet mit kleinem Verbrauch (Radio, Uhr) noch sinnvoll weiter verwendet werden.

Tiefentladene Alkalibatterien sind kaum mehr regenerierbar.

.

6. Akkus regelmaessig voll entladen.

Wenn NiCd und NiMH Akkus (ja, beide!) immer schon wieder aufgeladen werden bevor sie voll entladen sind, werden sie 'faul' und geben die volle Leistung nicht

mehr ab ('Memoryeffekt').

Eine regelmässige volle Entladung (mindestens jedes 10. mal) bringt den alten Schwung wieder zurück.

Achtung:

voll entladen ist nicht tief entladen!

Das Gerät so lange benuetzen bis sich erste Schwaechezeichen bemerkbar machen

(Walkman beginnt zu jaulen, Zahnbuerste wird lahm, Taschenlampe brennt nur noch halb so hell) oder es sich selbst ausschaltet (fast alle High-Tech Geraete).

7. Nur mit passendem Ladegeraet laden.

Die Lebensdauer der Akkus wird vor allem durch falsche Ladung verkuerzt.

Auf den jeweiligen Typ zugeschnittene und gute Ladegeraete (fuer Akkus empfehlenswert mit Entladefunktion) lohnen sich ueber kurz oder lang.

Alkalibatterien können im falschen Ladegeraet vermehrt auslaufen und die Berstmembran kann sogar hoerbar platzen.

Eine Explosion ist dagegen ausgeschlossen.

8. Beim Kauf von Geraeten an die Akkus denken.

Wenn man an den vielleicht bald faelligen Ersatzakku denkt, wird das billigste Geraet oft recht teuer.

Nach der Ladetechnik des Geraetes, der Lebensdauer und Garantiezeit des Akkus, dem Preis fuer einen Ersatzakku fragen.

Diese Informationen in den Kaufentscheid miteinbeziehen.

9. Nicht mehr funktionierende Akkus regenerieren.

Die Erfahrung zeigt, dass weit mehr als die Haelfte der scheinbar nicht mehr funktionierenden Akkus regeneriert werden kann.

Oft genuegen einige Zyklen 'voll entladen - voll laden' am einfachsten in einem Ladegeraet mit Vorentladung, besser einem Refresh-Ladegeraet, oder einen Akku Refresh-Service benuetzen, der evt. auch eine kostenguenstige Raparatur des Akkus anbieten kann.

10. Sich richtig informieren.

Bravo, einen grossen Schritt machen Sie gerade!

Weiter Bedienungsanleitungen lesen (leider noch zu oft unvollstaendig, mangelhaft oder sogar falsch). Unabhaengige Informationsquellen konsultieren (leider wird in Geraetetests noch fast nie gebührend auf die Akkus eingegangen).

Fragen stellen und sich nicht mit vagen Auskuenften zufrieden geben, im Notfall den Autor anrufen.

Batterie oder Akku?

Genau genommen ist eine Batterie eine Primaerstromquelle.

Sie wird betriebsbereit geladen fabri ziert und ist als Wegwerfartikel für eine nur einmalige Entladung vorgesehen.

Ein Akkumulator, kurz Akku, ist dagegen eine Sekundaerstromquelle, die normalerweise entladen fabriziert wird und vor dem Gebrauch zuerst aufgeladen werden

muss.

Dafür kann ein Akku immer wieder verwendet werden, er kann bis zu 1000 und mehr mal geladen und entladen werden.

Häufig bezeichnet man einen Akku auch als wiederaufladbare Batterie (im englischen Sprachgebrauch ist dies sogar die normale Bezeichnung).

Achtung:

die teuersten Batterien und Akkus sind nicht immer auch die besten!

.

Tatsaechlich kann man auch die am weitesten verbreitete Primaerstromquelle, die Alkalibatterie, wieder aufladen, zwar nur begrenzt und viel weniger oft als Akkus, aber trotzdem fuer die Umwelt und das Portemonnaie sehr lohnend.

Um den Unterschied zum Akku herauszustreichen, spricht man bei Alkalibatterien auch von 'regenerieren' oder 'erneuern' und behaelt 'aufladen' dem Akku vor.

Der Einsatz von Akkus lohnt sich nur in Geraeten die haeufig benuetzt werden (z.B. Walkman) oder einen grossen Stromverbrauch haben (z.B Camcorder).

Für Geräte die man selten benuetzt (z.B. Autonotlampe) oder einen kleinen Stromverbrauch haben (z.B. Uhr) sind Alkalibatterien besser.

Batterie - und Akku Typen

Batterien und Akkus bestehen aus zwei Elektroden (Anode=Minuspol, Kathode=Pluspol) und einem diese verbindenden Elektrolyten.

Weitere Teile wie Separator, Dichtungen, Isolatoren, Stromkollektor und Gehaeuse sind zwar nicht an der chemischen Reaktion beteiligt aber

ebenso wichtig.

Die wesentlichen chemischen Reaktionen sind eine Oxidation der Anode und eine Reduktion der Kathode bei der Entladung,

eine Reduktion der negativen Elektrode und eine Oxidation der positiven Elektrode bei der Ladung (falls Ladung moeglich).

Von den vielen Typen sind je die zwei ersten der folgenden Beschreibung allgemein verbreitet.

Batterien

Kohle-Zink:

Die aelteste Batterietechnologie, 1866 vom Telegraphie ingenieur Georges Lionel Leclanche erfunden (wird deshalb auch als 'Leclanche - Element' bezeichnet).

Es ist die billigste Batterie mit der leider geringsten Leistungsfaehigkeit.

Sie sollte nur noch verwendet werden wenn wirklich der Kaufpreis alles entscheidet (boese Zungen behaupten, dass jeweils gegen das Monatsende der Verkauf

ansteigt!).

Alkali:

Ist die heute allgemein empfehlenswerte Universalbatterie (wird auch mit 'Alkaline' und 'Alkali-Mangan' bezeichnet).

Sie ist zwar nahe verwandt mit der Kohle-Zink Batterie, aber in allen Beziehungen (ausser dem Preis) wesentlich besser (auch hier ist der kleine Unterschied entscheidend). Auch 'normale' und 'wiederaufladbare' unterscheiden sich nur in Details.

Zink-Luft:

Wird vorwiegend in Hoergeraeten eingesetzt, weist zur Zeit die groesste Energiedichte auf. In Gebrauch leider hohe Selbstentladung.

Lithium:

Häufiger Einsatz in Uhren und Kameras, sehr lange Betriebsdauer (bis ueber 10 Jahre) bei sehr kleinen Stroemen.

Höhere Zellenspannung im Bereich von 3V. Achtung: keinesfalls oeffnen oder aufladen!

Akkumulatoren

Nickel-Cadmium NiCd:

Trotz der nicht sehr grossen Energiedichte allgemein empfehlenswert (preiswert, robust, richtig angewendet sehr lange Lebensdauer, sehr hohe Stroeme) - wenn nicht das Cadmium so hochproblematisch wäre.

Deshalb ist der Einsatz nur sinnvoll, wenn die hohe Lebensdauer tatsaechlich ausgenuetzt und die richtige Entsorgung strengstens eingehalten wird.

Nicht empfehlenswert fuer Geräte die nur gelegentlich benuetzt oder einen kleinen Stromverbrauch haben (Selbstentladung zu hoch und Lebensdauer nicht ausnuetzbar).

Nickel MetallHydrid NiMH:

Allgemein empfehlenswert, direkter Ersatz für NiCd mit hoeherer Energie dichte, jedoch teurer, empfindlicher und noch etwas raschere Selbstentladung.

Für sehr hohe Ströme weniger geeignet.

Enthält keine zur Zeit als problematisch eingestuften Stoffe, muss aber trotz dem richtig entsorgt werden (wegwerfen ist hier auch eine unsinnige Verschleuderung von

Rohstoffen).

Lithium-Ionen Li-Ion:

Sehr hohe Energiedichte, leicht, wird zunehmend bei höchsten Anspruechen ein gesetzt.

Noch bestehende minime Sicherheitsprobleme dürften eine grosse Verbreitung bald nicht mehr behindern.

Höhere Zellenspannung von 3,6V.

Achtung:

nichts zum Basteln und fuer Experimente! Blei-Saeure:

In jedem Auto vorhanden, äusserts robust aber für Anwendung in Geräten unhandlich.

Übersichtstabelle

Typ Anode Kathode Elektrolyt Energie Dichte

--------------------------------------------------------------------------

Kohle-Zink Zn MnO2 ZnCl2 65 Wh/Kg 100 Wh/l

Alkali Zn MnO2 KOH 125 330

Zink-Luft Zn O2 KOH 340 1050

NiCd Cd Ni KOH 30 130

NiMH * Ni KOH 55 190

Li-Ion LiAl MnO2 90 270

* diverse Lanthaniden- und Ti/Zr Legierungen

Ladetechnik fuer NiCd und NiMH Akkus

Bei allen Akkus ist weder die Stromentnahme (entladen) noch die Stromaufnahme (laden) kritisch und wesentlich die Lebensdauer bestimmend.

Viel wichtiger ist, im richtigen Moment mit der Entladung und Ladung aufzuhoeren.

Da zur Zeit fuer allgemeine Anwendungen nur NiCd und NiMH Akkus verbreitet sind, beschraenken sich die folgenden Ausführungn auf diese beiden Typen.

Bei der Entladung sollte eine minimale Spannung nicht unterschritten werden (ca. 0.8 bis 1V), es soll keine Tiefentladung stattfinden.

Dies kann relativ einfach eingehalten werden: high-tech Geraete (wie Natel, Computer, Camcorder) schalten sich automatisch aus, einfachere

funktionieren nicht mehr richtig (Walkman, Radio, Taschenlampe) sodass

sie der Anwender ausschaltet (es waere voellig falsch, sie einfach bis zum 'Gehtnichtmehr' weiter laufen zu lassen).

.

Bei der Ladung sollten die Zellen nicht ueberladen werden, die Ladung muss bei erreichen der Volladung beendet werden.

Dies ist leider bei unseren NiCd und NiMH Akkus nicht trivial. Leider ist es nicht möglich, bei geschlossenen Akkus (und auch Batterien) von aussen den

Ladezustand genuegend exakt (auf 10% genau waere schon sehr gut, aber nicht genuegend) zu bestimmen.

Es kann nur waehrend der Ladung detektiert werden wann Volladung erreicht ist. In high-tech Geraeten wird zunehmend der Ladezustand laufend durch Messung und Integration

des Akkustromes berechnet (Stichwort 'Gas Gauge' und 'Smart-Battery' und danach die Ladung beendet.

Konstantstrom Ladung:

Die einfachste und immer noch haeufigste Methode ist, den konstanten Ladestrom so klein zu waehlen, dass die Zellen

damit gar nicht schaedlich ueberladen werden koennen. Alle Akkuzellen werden chemisch so ausgelegt, dass sie einen genuegend kleinen

Ladestrom ohne Schaden fast beliebig lange ertragen. Eine Detektion der Volladung entfaellt, das Ladegeraet wird extrem einfach (Beispiel'15 Franken' NiCd-Lader), die Zeit zur Volladung einer leeren Zelle liegt etwa bei 12 bis 24 Stunden.

Zeitgesteuerte Ladung:

Waehrend einer durch einen Timer (Zeitzaehler) bestimmten festen Zeit wird mit konstantem Strom geladen.

Strom und Zeit (effektiv das Produkt beider) werden so festgelegt, dass ein voll entladener Akku gerade wieder voll geladen wird.

Diese Methode ist sehr gut (geradezu ideal), falls der Akku tatsaechlich voll entladen ist und die der Berechnung zu Grunde liegende Kapazitaet aufweist.

Die erste Bedingung verlangt leider eine (zu) grosse Disziplin vom Anwender, die zweite fuehrt dazu, dass ein einmal geschaedigter Akku

(er hat Kapazitaet verloren, z.B. durch Ueberladung), immer mehr beschaedigt wird.

Temperaturgesteuerte Ladung:

Bei Ueberladung beginnt sich jeder Akku zu erwaermen (je hoeher der Ladestrom, desto staerker).

Bei der temperaturgesteuerten Ladung beendet dieser Temperaturanstieg die Ladung.

Nachteilig (nicht sehr) ist, dass zwangsweise bei jeder Ladung eine der Lebensdauer abtraegliche Erwaermung stattfindet.

Spannungsgesteuerte Ladung:

Die Akkuspannung beginnt vor der Volladung staerker anzusteigen, erreicht etwa bei Volladung ein Maximum und

sinkt danach wieder leicht ab. Dieser typische Verlauf kann detektiert und die Ladung danach beendet werden.

Der notwendige Aufwand ist bedeutend groesser als bei allen anderen vorausgegangenen Methoden, das Resultat jedoch sehr gut.

Am haeufigsten wird nur der leichte Rueckgang der Spannung detektiert, man bezeichnet dies als 'minus delta U' Methode (-dU).

Kombiniert gesteuerte Ladung:

Alle genannten Lademethoden koennen miteinander kombiniert werden.

Dadurch wird eine maximale Sicherheit gegenueber einer unzulaessigen Ueberladung erreicht.

Dies ist umso wichtiger je rascher die Ladung erfolgt (Schnelladung in wenigen Stunden, Ultra-Schnelladung in weniger als einer Stunde).

Sehr gute und professionelle Ladegeraete verwenden immer eine kombiniert gesteuerte Ladung.

.

Die folgenden beiden Zusatzfunktionen koennen mit allen beschriebenen Lademethoden kombiniert werden.

Vorentladung:

Vor der Ladung wird der Akku voll entladen.

Dies ist bei zeitgesteuerter Ladung notwendig, um auch nur teilentladene Akkus ohne eine schaedliche Ueberladung laden zu koennen.

Die Akkus werden durch die Vorentladung wachgeruettelt, der bei NiCd und NiMH feststellbare Kapazitaetsverlust bei wiederholter nur Teilentladung wird

rueckgaengig gemacht.

Dieses Phaenomen ist als 'Memoryeffekt' bekannt.

Nachteilig ist bei noch stark geladenen Akkus der Zeit- und

Energieverlust und (weniger) eine verkuerzte Nutz-Lebensdauer (auch die Vorentladung zehrt an der Lebensdauer).

Impuls Ladung:

An Stelle von Gleichstrom werden Stromimpulse zur Ladung verwendet und gleichzeitig nach jedem Ladeimpuls ein kurzer Entladeimpuls eingefuegt (Glur Ladeverfahren). Dadurch wird die Strukturierung des Elektrodenmaterials guenstig beeinflusst, die Lebensdauer verlaengert und der Memoryeffekt unterdrueckt.

Wird zur Zeit wegen des Aufwandes fast nur in professionellen Ladegeraeten eingesetzt.

Ladetechnik fuer AlkaliBatterien

Die Ladetechnik fuer Alkalibatterien (normale und erneuerbare) ist einfach:

die Ladespannung muss nur auf einen Wert von ca. 1.65V begrenzt werden, bei deren Erreichen nimmt die Batterie automatisch nur noch solange Strom auf, bis sie voll geladen ist.

Eine Volladung kann allerdings recht lange dauern (bis 1 Tag und laenger), mit Impulsladung laesst sich Zeit gewinnen.

Normalen Alkalibatterien kann man mit Wiederaufladung die Lebensdauer typisch 3 bis 5 mal (und mehr, grosse Unterschiede sind je nach Marke und Anwendung moeglich,

ausprobieren lohnt sich), wiederaufladbaren 10 bis 20 mal (und mehr) verlängern.

Hier ist es günstig, die Batterien möglichst häufig nachzladen und gar nie voll zu entladen (dann gilt vor allem 'und mehr').

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen weniger Ärger mit Akkus und Batterienund vor allem viel Spass mit den damit betriebenen Geraeten zu wünschen,

Quelle:

Rolf Zinniker. IfE, Institut fuer Elektronik ETH

Dr. Rolf Zinniker, Gloriastrasse 35, 8092 Zürich

Batterien auffrischen und nachladen

https://www.youtube.com/watch?v=XEC8UyIRHT8

Literatur

- Lucien F. Trueb, Paul Rüetschi: Batterien und Akkumulatoren - Mobile Energiequellen für heute und morgen. Springer, Berlin 1998 ISBN 3-540-62997-1

- David Linden, Thomas B. Reddy (Hrsg.): Handbook of Batteries. 3. Auflage. McGraw-Hill, New York 2002 ISBN 0-071-35978-8 (auf Englisch)

- Clive D.S. Tuck (Hrsg.): Modern Battery Technology. Ellis Horwood, New York 1991 ISBN 0-13-590266-5 (auf Englisch)

- Karl V. Kordesch (Hrsg.): Batteries Volume 1 Manganese Dioxide. Marcel Dekker, New York 1974 ISBN 0-8247-6084-0 (auf Englisch)

- Andreas Jossen, Wolfgang Weydanz: Moderne Akkumulatoren richtig einsetzen, Printyourbook 2006, ISBN 9783939359111

Panasonic / SANYO Eneloop = LS-NiMH-Akku

DIN A4 ausdrucken

********************************************************I*

Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:

[email protected]

ENDE