|

http://sites.schaltungen.at/elektronik/messen//rc-generator

Wels, am 2020-01-13BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken

*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger

********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_elektronik-messen-rc.generator (xx Seiten)_1a.pdf

Wien-Robinson-Brücke /

RC-Generator mit Wien-Brücke 10Hz...1MHz Klirrfaktor < 0,2%

itm-praktiker Universal NF-Generator 0,1Hz bis 100kHz

pr76-18-05

Fritz Prenninger Eigenbau

368_d_9T-2IC-230V_pr76-18-05 Universal-NF-Generator 0,1Hz..100kHz +++ (1A) (19'' 3HE)_1a.pdf

666_c_itm-x_pr76-18-05 Universal-NF-Generator 0,1Hz..100kHz +++ § XR2206 uA723 BD138 BC309_1a.pdf

234_b_1T-9V_B.1061 RC-Generator ( Sinusgenerator )_1a.pdf

300_d_ELRAD-x_1998-06s038 Spannungsgesteuerter RC-Generator 10Hz..100kHz - Wien-Robinson-Brücke § LM13700 AD823 OP193 BS170_1a.pdf

itm-praktiker 1982-12s008

234_d_3T-1IC-230V_pr82-12-08 Sinus-Messoszillator (Wien-Brücke) 1kHz 0,003% 2N3820 NE5534_1a.pdf

505_c_NI-x_multiSIM Ge#5.34° - RC-Generator mit Amplitudenbegrenzung_1a.ms10

505_c_NI-x_multiSIM Ge#5.35° - RC-Generator mit Spannungsgegenkopplung_1a.ms10

RC-Generator ELO 1987-08s054

234_b_10D-9T-2IC-36V_BF256 BC141 2N2219 BC557 BD137 Sinusgenerator 10Hz .. 1MHz, Wien-Brücke_1a.pdf

334_b_ELO-x_elo77-05-34 Sinus-Generator mit Wienbrückenschaltung (1A) +++ § BCY59B 2N1613 2N3054_1a.pdf

334_b_1La-2Sch-3T-24V_+++ BC340-10 RC-Generator mit Wien-Brücke 10Hz ..1MHz Lochrasterplatte_1a.pdf

Print des RC-Generator ELO 1987-08s054

942_c_ELO-x_Platinen CO-Melder RC-Generator Wien-Brücke Autoradioabschaltung Transistorprüfer_1a.pdf

elektor 1970-11712s419

BC337 = 2N1613 = BSY53 = BC340-10

La = 6V 0,3W

234_a_2Sch-2Pot-4T-24V_+++ 84731X BC141 2N3055 Sinusgenerator Wien-Robinson-Brückenschaltung_1a.pdf

691_c_Appl.-z_Bd01-Tl1-$0041 RC-Generator 10Hz..1MHz +++ (Wien-Brücke) § La6V-0,3A BC337_1a.pdf

911_d_#70-11s19-x_70009-11 RC-Generator WienRobinsonBrücke 10Hz..1MHz § 2N1613 La6V-0,3W_1a.pdf

816_b_elektor-x_09016-11 Wien-Brücke Universal-Generator 10Hz..100kHz +++ CD4011 BD136 Ls_1a.pdf

Eine Wien-Robinson-Brücke ist eine nach Max Wien benannte Brückenschaltung,

bei der ein Brückenzweig durch einen Bandpass, der andere durch einen 2:1 Spannungsteiler gebildet ist.

Inhaltsverzeichnis 1 Filter 2 Oszillator 2.1 Amplitudenregelung 3 Historisches 4 Literatur 5 Einzelnachweise

Filter:

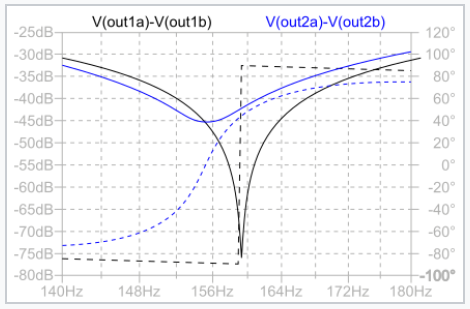

Die Wechselspannung wird immer unsymmetrisch zugeführt, ausgewertet wird die Differenzspannung Out1 – Out2, die bei der Frequenz

f = 1 / (2 * pi * R * C)

ein Minimum zeigt. Voraussetzung ist, dass die beiden Widerstände und Kondensatoren im Bandpass gleich gewählt werden.

Dort findet auch ein Phasensprung von −90° nach +90° statt.

Daher kann die Wien-Robinson-Brücke zusammen mit einem Operationsverstärker als Sperrfilter eingesetzt werden.

Da keine Spulen benötigt werden, ist der Filter auch für Tonfrequenzen und darunter einsetzbar.

Im Bild sind zwei Frequenzgänge gezeigt: die trennscharfe Kurve (schwarz) für ideale Bauteile, die flache Kurve (blau), wenn R1 um 5 % erhöht ist:

Schon kleine Toleranzen verschlechtern den Gütefaktor der Brückenschaltung in der Umgebung des Phasensprunges und verschieben die Frequenz.

Oszillator:

Wien-Robinson-Oszillator

Im Wien-Robinson-Oszillator, auch als RC-Generator und Laborgerät (Tongenerator) bekannt, wird eine Wien-Robinson-Brücke in einer Oszillatorschaltung als frequenzbestimmendes Glied eingesetzt.

Wenn die Phasenverschiebung des Wien-Robinson-Gliedes bei einer gewissen Frequenz verschwindet und der Verstärker auch 0° Phasenverschiebung erzeugt, ist ein Stabilitätskriterium von Barkhausen erfüllt.

Weil das Ausgangssignal in jedem Zweig der Wien-Robinson-Brücke nur 1/3 der Eingangsspannung beträgt, muss der Verstärker auch noch den Verstärkungsfaktor 3 haben.

Genau betrachtet ist dann aber die Brücken-Diagonalspannung null und der Operationsverstärker liefert kein Signal.

Deshalb muss die Brücke leicht verstimmt werden.

Amplitudenregelung:

Die hier abgebildete, vereinfachte Schaltung hat folgenden Nachteil: - Ist die Verstärkung des Operationsverstärkers kleiner als 3, beginnen keine Schwingungen. - Ist die Verstärkung aber größer als drei, steigt die Amplitude der erzeugten Wechselspannung immer weiter an, bis der Operationsverstärker begrenzt. Dann ist die Ausgangsspannung aber nicht mehr sinusförmig.

Deshalb wird immer eine Amplitudenregelung benötigt, um die Verstärkung zu reduzieren, sobald die Amplitude einen gewissen Wert überschreitet.

Nur dann kann ein annähernd sinusförmiges Signal mit geringem Klirrfaktor erzeugt werden.

Die Amplitudenregelung kann im einfachsten Fall durch zwei antiparallel geschaltete Dioden D1 und D2 erfolgen.

Der Widerstand R3 ist etwas größer als R4, so dass die Verstärkung etwas größer als 3 ist und die Schaltung anschwingt.

Wenn die Spannung an R3 etwa 0,5 V erreicht, beginnt Strom durch die Dioden zu fließen; damit wird R3 scheinbar kleiner bzw. die Verstärkung herabgesetzt, bis die Schwingung gerade soeben aufrechterhalten wird.

Mit den angegebenen Bauteilen ist die Frequenz 159 Hertz.

Weil der differentielle Widerstand der Dioden spannungsabhängig ist, ist der Klirrfaktor immer noch erheblich.

Durch bessere Stellglieder wie Fotowiderstand und Sperrschicht-Feldeffekttransistor (jeweils mit der Ausgangsspannung gesteuert) lassen sich – bei erhöhtem Schaltungsaufwand – extrem geringe Werte bis zu 0,0003 % erreichen.

Eine raffinierte Methode ist die Nutzung des Kaltleiterverhaltens des Wolframfadens einer Glühlampe, welche bei Erwärmung (Ursache: steigende Amplitudenwerte) die Gegenkopplung des Verstärkers erhöht.

Für einen Sinusgenerator mit einstellbarer Frequenz wird für R1 und R2 ein Stereopotentiometer oder bei kleinen Kapazitäten ein Doppel-Drehkondensator eingesetzt.

Historisches:

Die Oszillatorschaltung ist Ergebnis der Doktorarbeit von William Hewlett an der Stanford University im Jahr 1939.[2]

Als Verstärker verwendete er zwei Elektronenröhren.

Zur Verstärkungsregelung diente bereits in der Patentschrift vom 11. Juli 1939 das Kaltleiterverhalten einer Glühlampe, die als Kathodenwiderstand für eine der beiden Trioden diente.

Solche Kaltleiter wurden auch später bei vielen Labor-Tongeneratoren bis in die 1980er Jahre zur Amplitudenregelung angewandt.

Um seine Erfindung zu vermarkten, gründete William Hewlett zusammen mit David Packard die Firma Hewlett-Packard, deren erstes Erzeugnis der Wien bridge oscillator HP200A war. Sein Lehrer Frederick Terman sagte später, dass dieser Oszillator das Fundament für die Firma Hewlett-Packard gewesen sei.[3]

Literatur:

Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Eberhard Gamm: Halbleiter-Schaltungstechnik.

10. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-540-42849-6. (in der 13. Auflage ist nur noch die Filterfunktion enthalten)

W. Benz, P. Heinks, L. Starke: Tabellenbuch Elektronik Nachrichtentechnik.

2. Auflage. Frankfurter Fachverlag, Frankfurt 1980, ISBN 3-87234-065-4.

Einzelnachweis:

1) Max Wien: Messung der Inductionsconstanten mit dem „optischen Telephon“.

In: Annalen der Physik. Band 280, Nr. 12, 1891, S. 689–712, doi:10.1002/andp.18912801208.

2) Patent US2268872: Variable Frequency Oscillation Generator.

Angemeldet am 11. Juli 1939, veröffentlicht am 6. Januar 1942, Erfinder: William R. Hewlett.

3) James E. Brittain: Electrical Engineering Hall of Fame:

William R. Helwett in Proceedings of the IEEE Vol. 99, No. 1, Januar 2011, Seite 234

Quelle:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wien-Robinson-Brücke

DIN A4 ausdrucken

********************************************************I*

Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE |

Messen >

%20%C2%A7%20La6V-0,.png)